「透析を止めた日」 ~患者本位の腎代替療法を考える~

第68回日本腎臓学会学術総会

特別講演1

「透析を止めた日」

発表日:2025年6月21日

演者:堀川惠子(ノンフィクション作家)

10年以上におよぶ血液透析、腎移植、再透析の末に自ら「透析を止める」という決断をして旅立った夫。夫はなぜ苦痛の中で死ななければならなかったのか―。ノンフィクション作家・堀川惠子さんが家族として透析患者の終末期をめぐる様々な不条理を記録し、7年にわたる取材を加えて書き上げた『透析を止めた日』(講談社,2024 年11月刊)が、末期腎不全患者の終末期のあり方を問う書として出版以来大きな注目を浴びている。

堀川氏は、第68回日本腎臓学会学術総会(2025年6月20~22日開催、神奈川)で医療者に向けて何を語ったのか。ご本人の口調を活かした文体でその内容をお届けする。

夫が自ら透析中止を決意するまで

私の夫、故・林新はNHKの報道番組ディレクターでした。32歳で多発性嚢胞腎※の診断を受け、1995年には血液透析を開始。海外取材に飛び回っていた37歳のときに、週3回、4時間の透析生活を余儀なくされました。その後、腎移植を受けて9年間過ごした後、再透析を経て2017年、60歳で死亡しました。

夫の歩みは少しずついろいろなものを諦めていく苦難の道でした。その中で腎移植後の9年間は、今から思えば夢のような時間でした。腎臓を提供した当時80歳の義母も、95歳で亡くなるまで正常な腎機能を保つことができました。腎代替療法のなかで患者自身のクオリティ・オブ・ライフを保つという観点では、私は腎移植に勝るものはないと確信を持っています。一方で、腎移植のドナー不足の問題は深刻で、身内からの提供を受けられない方には平均14年9か月1)もの待機時間があると知り、心を痛めております。

2016年4月、夫は59歳で血液透析を再開しました。透析が順調だったのは最初の2か月だけ。血圧低下、疼痛、微熱、CRP上昇などさまざまな不調に襲われました。翌2017年に入ると自宅での日常動作は次第に困難になり、透析中の強い疼痛で入院となりました。肝嚢胞の悪化から腹水貯留が進行し、多種類の鎮痛剤が試されましたが、痛みを十分にとることはできませんでした。先進医療で行われている肝腎同時移植が望みの綱でしたが、最終的には成功率が低いという理由で実施できないことを告げられ、無念な思いで受け止めました。

2017年4月には本人の希望により退院、地元の透析クリニックでの通院治療を再開しました。59歳だった夫は介護保険の適用外となり、十分な介護体制を作ることができないままの自宅療養でした。鎮痛剤と昇圧剤を逐次投与しながらの透析から帰宅すると、ベッドの上でほとんど身動きができず、十分に食事もとれませんでした。透析での除水が十分にできなかったため水分をとることもできず、息苦しさは増し、酸素吸入が必要になりました。トイレだけは最後まで自分の足で行っていましたが、それ以外の日常生活の動作はほぼできなくなりました。

「一体何のために透析を回すのか?」。私の脳裏にはその疑問が去来していました。負担の大きい治療でも、何らかの人生の目標に向かって続けるのならば耐えられる。でも寝たきりとなってしまった夫は、生きるために透析を回すのではなく、透析を回すために生きているという状態でした。とはいえ、透析を止めれば尿毒症の苦しみを味わうことになる―。その恐怖感が透析患者を苦しめるのです。

その後、肝移植手術ができる可能性があるとのお話をいただいた病院の肝胆膵外科に転院したものの、結局手術は不適応で受けることができませんでした。腎機能が低下し、既に自分で血液を造ることができないため輸血で補っていたのですが、手術中止の判断にともない、輸血も中止となりました。夫に残された時間は数週間から長くて1か月、ただしどれだけ透析を回せるかにもよるとのことでした。

夫は病室で友達と会って別れを告げ、葬儀の段取りまで済ませて、自ら透析の中止を決めました。夫は友人にこう語っています。

「僕はね、自分の命を他人が握っているということが耐えられない。自分の命のことは、自分で決めたい。自分の意志を貫きたい。それは辛くて悲しいことだけど、もう仕方のないことだって分かってる」。

※両側の腎臓に嚢胞が無数に生じる進行性の遺伝性疾患で、60 歳頃までに約 50%の人が腎不全に至る。根本的な治療法はなく、指定難病となっている。

緩和ケア病棟に入れない

透析治療を止めればさまざまな苦痛に見舞われることは分かっていたので、主治医に「緩和ケア病棟に移らせてほしい」と願い出ました。そのとき初めて、緩和ケアは保険算定上、がん、心臓病、HIVの患者さんが対象であり、腎不全患者は対象外ということを知りました。

夫の決意に私がついていけず、夫婦で「透析中止」の意思統一をするのに1週間かかりました。その後そのまま肝胆膵外科の病棟で過ごし、透析中止とともに足の壊疽の治療に投与されていた抗生物質の点滴が打ち切られました。その翌日から足の疼痛と発熱が始まり、その後、壊疽が広がるにつれて痛みが次第に強くなっていきました。非オピオイド系の錠剤や座薬では鎮痛効果は長続きしませんでした。

「もう命は助からないと分かっているのだから、せめてモルヒネなどのオピオイドを使って眠らせてあげたい」とお願いしましたが、主治医は緩和ケアの専門医ではなかったこともあってか、オピオイドの使用を躊躇されていました。

亡くなる4日前、夫が「人生でこんなに痛いことはないくらい痛い」と訴えたため、当直医に再度、オピオイドの使用をお願いしました。しかし、主治医が既に帰宅していて連絡がとれず、オピオイドによる鎮痛が始まったのは14時間後でした。

後日カルテを緩和医療の専門医に見ていただいたところ、夫のオピオイドの投与量は痛みを抑えるには十分ではなかったとのことでした。夫は最期まで穏やかに眠るには至らないまま、2017年7月、60歳で亡くなりました。血液透析を再開してから1年3か月のことでした。

尊厳のある最期が問われる時代に

夫の最期の苦痛は甘受しなければならないものだったのか―。妻として感じた疑問が、腎不全患者の終末期について取材を始めるきっかけになりました。

振り返ると夫の血液透析再開時や中止するときには、いまでこそ叫ばれているACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)も、SDM(Shared Decision Making:共同意思決定)もなく、終末期のあり方を考えたり、腎代替療法を自分で選んだりする機会はありませんでした。そして、血液透析を受けている間には多くの医療スタッフの助けがありましたが、透析を中止した途端、夫の周囲から医療が消えました。

透析クリニックと在宅医療との連携がなく、終末期を診ていただけるかかりつけ医がいない中でいきなり在宅に戻ることは難しく、何より制度上、緩和ケアを受けられないことは、「透析を止める」という選択肢と尊厳を奪うものだと痛感しました。

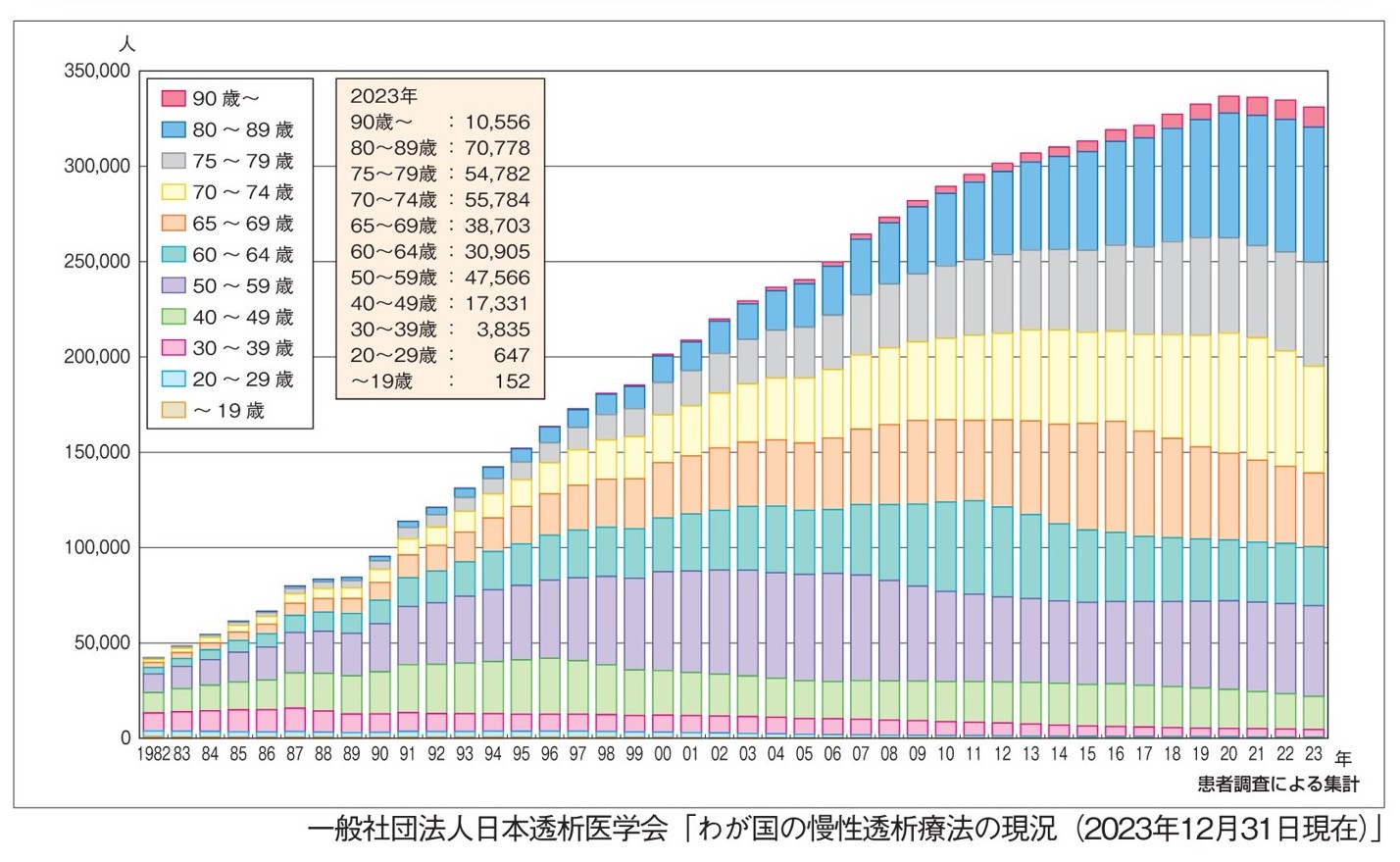

透析患者は夫が初めて透析を開始した1995年には過半数が50代以下でしたが、2023年には70代以上となり、高齢化が進んでいます(図1)。そして毎年、患者さんの1割強が亡くなっている。こうした背景からしても、透析患者さんにとって終末期の問題は避けて通れません。

透析技術が進歩し、透析患者の寿命が伸びたことで、これまで想定されていなかった課題が生じています。私の夫が経験したように、特定の疾患にあてはまらないために緩和ケアが受けられないという問題においては、腎不全の終末期の対応に医療の空白地帯が生まれています。また、SDMは腎代替療法の導入時には行われていたとしても、その後、療法を見直すということがなかなかできないのが現状ではないでしょうか。苦しみながらも血液透析をなんとか回しているルーティンに入ってしまうと、そのときの患者の状況に合う別の最適解があったとしても、新しい選択肢は想像することすらできません。患者の病状が変わってきた際に、医療者の側から正しい情報を示していただく必要があると思います。

終末期こそ「腹膜透析」という選択もある

取材を進める中で、「PDラスト」「緩和PD」という考え方に出会いました(PD=腹膜透析)。これは、人生の終末期において心身への負担が比較的少ない腹膜透析を選択し、住み慣れた自宅などで緩和的なケアを受けながら最期を迎えるという考え方のことです。取材させていただいたのは、東北医科薬科大学の森建文教授、鹿児島の川原腎泌尿器科クリニックの松本秀一朗先生です。

腹膜透析は血液透析と比べて老廃物を引きすぎず、フレイルの進む高齢者にも適しているということでした。終末期の療法を腹膜透析に変更することで透析中の体の痛みが少なくなり、透析を止めるという決断が不要となると伺いました。実際に腹膜透析を受けている患者さんの訪問診療に同行させてもらうと、患者さんの情報を様々なデジタルツールを駆使してリアルタイムで共有しながら医療チームが患者さんに伴走する、穏やかな看取りの現場に遭遇しました。

日本では現在、腹膜透析を選択している人は透析患者の3%にすぎません。しかし、NPO法人 腎臓サポート協会が行った腎臓サポート協会会員への調査によると、腎代替療法の選択肢について事前に当協会で情報提供を受けていた人は20%が腹膜透析を選んでいるという結果が出ています。正確な情報提供と在宅療養の環境が整えば、腹膜透析を選択する人はもっと増えるのではないでしょうか。

「今、苦しんでいる患者さんを救いましょう」

『透析を止めた日』が刊行されて2か月後の2025年1月上旬、上川陽子・前外務大臣からお電話をいただきました。私の本を読んで腎不全患者の緩和ケアの問題を深く考えてくださり、「堀川さん、今苦しんでいる患者さんを救いましょう。いっしょに頑張りましょう」とおっしゃったのです。翌月には自民党内に上川議員ご自身が呼びかけ人となり、議連「腎疾患を軸に医療の未来を拓く会」が結成されました。関係学会、患者支援団体、厚労省の担当官にもご参加いただき4回の勉強会を重ね、「腎疾患患者への医療支援のあり方に関する提言」を福岡資麿厚生労働大臣に提出しました(図2)。

【提言】(全文掲載)

- 関連学会は、小児や認知症患者を含む腎疾患患者が病期に応じ自らが治療やケアを判断できるよう、身体的・精神的・心理的苦痛の緩和のあり方、在宅緩和ケアのあり方、治療や緩和ケアの選択にあたっての意思決定のあり方等の要素も含めたガイダンスを作成する。

- 関連学会は、作成されたガイダンスに基づき、適切に対処できる専門的な知識をもった人材の育成や体制整備を促すため、研修体制を整備するとともに、啓発を図る。

- 厚生労働省は、腎疾患に関わる従事者が、症状緩和に積極的に関わることを促すよう、関連学会の協力を得ながら、体制の整備(非がん患者に使用できない鎮痛剤の適応拡大も含む)や、令和8年度の診療報酬改定を見据えて検討を行う。

- 厚生労働省及び関連学会は、最終段階に至った場合でも、腎疾患患者自らが医療・ケアを選択できるよう、自治体、訪問看護事務所、介護事務所、地域の医師会、透析関連企業等と連携し、在宅医療を含めた診療体制の整った地域をモデル的に構築し、それらの取組が都市部だけでなく地方を含め全国に広がるよう継続して取り組む。

これを受けて2026年度の診療報酬改定に影響を与える「骨太の方針2025」には急遽、慢性腎臓病対策の一つとして「腎不全患者の緩和ケアを含む」との一文が加わりました。事態は間違いなく動き出しており、ようやくスタートラインに立つことができました。

夫を失ってから取材を始めて今夏で8年になりますが、このテーマに向き合ってきて思うことは、終末期医療は単なる延命ではなく、患者さんの尊厳や人生、OQLを大事にする医療であってほしいということです。透析は大事なプロセスではありますが、患者さんの人生においてはひとつの期間であり、ひとつの療法にすぎません。日本の透析医療は世界トップレベルと言われるほどすばらしい技術ですが、それだけでは患者さんのQOLを上げることはできません。必要とされているのは、新たな開発や研究ではなく、医療が患者の人生に向き合う意志であり、そこに「手間」をかける労を惜しまないということではないでしょうか。最後に論文で出会った故・大平整爾医師の言葉を紹介します。

「死の一瞬に尊厳があるのではなく、『死へと向かう生』に尊厳があるような生き方、これを医療者として支援していきたい」

ご清聴ありがとうございました。

文献