透析患者だった私がたどり着いたSDMのかたち

第70回日本透析医学会学術集会・総会

共催スイーツセミナー3(株式会社ヴァンティブ)

「SDM~医療者のリスク・患者にとってのメリット~」

発表日:2025年6月28日

演題:「患者として医療者としてあるべきSDMと実践内容」

演者:田中順也(堺市立総合医療センター 慢性疾患看護専門看護師)

SDM(Shared Decision Making:共同意思決定)の概念が極めて薄かった時代、患者への治療法の説明はわずかで、治療方針は医師主体で決められるのが一般的だった。患者は十分な情報を得られないまま、不安と孤独を抱えて治療に向き合っていた。堺市立総合医療センターの田中順也看護師は、少年時代に患者として透析導入に至った際の苦悩や医療者からかけられた言葉を振り返り、SDMと医療者の言葉の重要性について講演した。

周囲の理解を得るのが難しい中、2012年に療法選択外来を開設

田中看護師は2012年、堺市立総合医療センター人工透析室で医師1名と共に「腎代替療法選択外来」を開設した。当時は診療報酬の対象外であり、院内の理解を得るのは容易ではなかった。しかし田中氏には「患者さんと医療者の十分な対話のもとに患者さんが自分に合った治療法を選べる場が必要だ」という強い信念があった。くり返し提案し、粘り強く交渉を重ねた末、ようやく実現したのである。

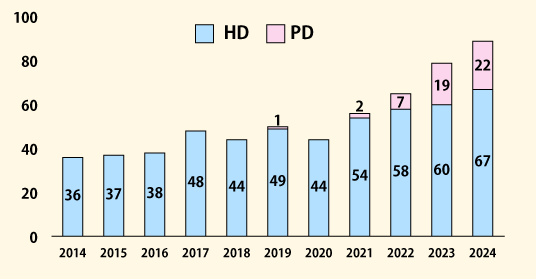

同院では長らく血液透析(HD)が主流であったが、2022年に腎代替療法選択外来を拡充したことをきっかけに、腹膜透析(PD)の患者数が増加した。治療選択のための面談時間には、患者一人に30分から1時間をかけ、丁寧に行う体制が整えられた。

この変革を推進した田中氏の熱意は、単なる職務意識からだけではない。その背景には彼自身が腎疾患患者として経験した苦悩と、絶望の淵で一人の看護師からかけられた、ある言葉があった。

何もわからないまま、透析治療が始まった少年時代

田中氏は、幼少期に逆流性腎症と診断され、15歳で血液透析を開始、その後、腎移植を経験して今に至る。腎疾患を抱えながら過ごした子ども時代には、運動制限に加え、たんぱく質30g、塩分5g以下という厳しい食事制限が課された。

田中氏は「透析」という言葉を初めて母親から聞いた際のことを振り返り、次のように語る。

「透析といわれても、何のことか全くわかりませんでした。今思い返しても、病院で十分なSDMを受けた記憶はありません。母親の泣きながら『透析にならないように頑張ろうね。お母さんも頑張るから』と語る姿が、未知の治療に対する漠然とした恐怖を募らせていきました。透析が何かを知ろうと調べようとしましたが、インターネットが普及していない時代、調べる手段は辞書か家庭向けの医学書だけでした。難解な説明が書かれている本から読み取れたのは、1回の治療にものすごく長い時間を要するということのみ。大変な治療で、“透析をしたら自分じゃなくなる”“母が悲しむ”と思ったのを覚えています」。

それでも希望を失わなかった田中少年だったが、学校の昼食では自分だけがお弁当、体育は全て見学と制限されることが多くなる中で、同級生や学校の先生、親戚からの「かわいそう」という同情の目が心を萎縮させ、孤独感や無力感を深めていったという。

やがて成長と共に、食事制限が免疫力・体力の低下を招き、くり返し風邪をひくたびに回復に3週間かかるようになった。そして15歳の冬、ついに医師から「田中くん、もう腎臓限界やわ。透析の準備をしようか。ただ、ここ(和歌山県)では腹膜透析の前例がないから、できるのは血液透析だけやで」と告げられ、血液透析の導入が決まった。

絶望の淵でかけられた、救いの言葉

初回の透析治療で田中少年は深い無力感と敗北感に襲われ、絶望した。左腕に刺さった2本の針と透析回路を巡る自身の血液を眺めながら「なぜこんな目に遭わなければならないのか。大好きな野球もジュースもお菓子も我慢したのに、その結果がこれなのか」と。

4時間にも及ぶ治療が終わり、夕方になって病室に戻ると、食事は用意されていたものの食べる気力は湧かなかった。部屋の電気もつけず、テレビも消したまま、暗くなり始めた窓の外をただ見つめていた。これから待ち受けるであろうネガティブな未来を想像し、いっそ人生を終わらせてしまおうかと考えるほど、心は深く沈んでいた。

しばらくして、部屋のドアがノックされた。田中少年は応える気力もなく無視したが、再びノックの音が聞こえ、やがてドアが開き、部屋が明るくなった。そこに立っていたのは、先ほどまで透析を担当していた男性看護師だった。

「電気もつけずに何してんねん、受験生!」

乱暴な口調に、ナイーブになっていた田中少年は苛立ちを覚えた。看護師はさらに、

「なんや、まだ飯食ってないんか。早よ飯食って勉強せなあかんやろ、もうすぐ受験なんやから」

と続けた。落ち込んでいる中学生に対するデリカシーのない言葉に腹を立て、田中少年は背を向けた。これで出ていくかと思いきや、その看護師はまたしても言葉を続けた。

「何落ち込んでんねん。透析やって人生終わったと思ってんのちゃうやろな? 俺から見たら、田中くんなんてその辺の15歳の子と一緒やで。早よ飯食って寝て、明日また透析待ってるわな。ほなな!」

言葉づかいは決して丁寧なものではなかったが、「その辺の15歳の子と一緒や」という言葉は、田中少年の心に不思議な光を灯した。少年はこの言葉を心の中で何度も何度も反芻した。すると、重かった心が少しずつ軽くなっていくのがわかった。何かに縛られていた気持ちから解放されたような感覚であった。

「幼い頃から周囲に同情され、“病気を持つ自分はかわいそうで弱く、みんなと違う”という思いが足かせのようになっていました。透析は怖いもの、母を悲しませるものという妄想が膨らみ、悔しさと両親への申し訳なさでいっぱいでした。そんな時にいただいた看護師さんの言葉に僕は救われたのです」と田中氏。

それ以降、田中少年の心は少しずつ変わっていった。

「透析という事実はある、でも僕ってみんなと同じかもしれない」

「僕なりにここまでよく頑張ったのかもしれない」

「こんな僕でも、何かできることがあるかもしれない」

そんな風に考えられるようになり、過去の自分を肯定し、未来の自分に希望が持てるようになっていった。

患者の言葉に耳を傾け、希望を描ける支援へ

現在、田中氏はまさに「言葉の力」で患者と患者家族を勇気づけている。

長年にわたり厳しい食事制限に取り組んできた70代後半の男性患者が、療法選択外来に夫婦で訪れた際のこと。田中氏は夫婦に「本当によくここまで頑張ってこられましたね」と声をかけた。すると後日、患者の妻から「あの日、田中さんがかけてくれた言葉がすごく嬉しくて、家に帰ってから二人で泣いたんやで。あの言葉で夫も私も救われたの」と深く感謝されたという。

「その言葉は、僕自身が透析導入時に医療者からかけてもらいたかった言葉であり、両親にかけてもらいたかった言葉でもありました」と田中氏は述べる。

講演の最後に田中氏は、医療者であり患者である立場から、腎代替療法選択のSDMにおいて、医療者に心がけてほしい3つのポイントを紹介した。

腎臓病SDM推進協会の調査によると、「SDMを十分にやっているか?」という問いに対して、「十分にやっている」と答えた医療施設は、1201施設中わずか262施設(21.8%)に留まっている1)。現代医療の課題となっている「患者の人生に寄り添う医療」を実現するためには、SDMそのものを普及させていくと同時に、田中氏が語る「患者視点を持ったSDM」が不可欠だ。難しい言葉を並べるのではなく、その人の人生を深く理解しようとする姿勢こそが、今、医療者に最も求められていることかもしれない。

文献