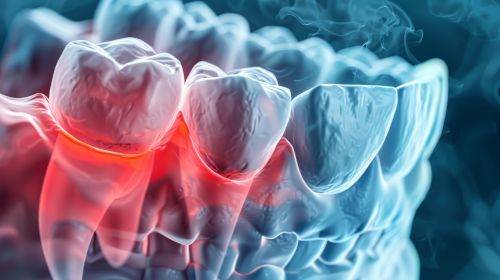

歯周病の進行により血糖値の日内変動が悪化 歯周病による全身性炎症と腸内細菌叢の乱れがインスリン抵抗性を惹起 岡山大学

岡山大学の研究グループは、歯周病の進行が血糖値の日内変動を悪化させることを、持続血糖測定(Continuous Glucose Monitoring:CGM)センサーを装着した歯周病マウスモデルを用いて確認したと発表した。

本研究成果により、歯周病の進行に伴う全身性の炎症亢進と腸内細菌叢の乱れが、インスリン抵抗性を惹起することによって糖代謝を悪化させることを実証し、糖尿病患者の血糖管理および糖尿病合併症の予防をしていくうえで、歯周病の管理が重要であることがあらためて示唆された。

糖尿病は国内外で年々増加しており、日本では成人の約6人に1人が糖尿病または糖尿病予備群とされている。腎症や網膜症といった合併症を防ぐためには血糖管理が不可欠であるが、従来の血糖コントロール指標であるHbA1cや空腹時血糖値などの管理のみでは不十分であるとの報告が出始めている。近年、新たな血糖管理手法として持続血糖測定(CGM)が主流となってきており、心血管疾患や糖尿病性腎症などの合併症リスクを下げるうえでも有用であることが報告されている。

一方、歯周病は糖尿病の「第6の合併症(現在は併存疾患)」と考えられ、糖尿病ガイドラインにも記載されている。日本では成人の約8割が歯周病に罹患しているとされ、特に中高年層では中等度以上に進行する割合が4割を超える。これまで糖尿病患者において、歯周病の進行によって血糖管理が困難となり、合併症リスクが高まるという悪循環に陥りやすいことが臨床上で問題視されている。

そこで本研究では、歯周病が血糖値の日内変動に与える影響を明らかにするため、歯周病マウスモデルに日常臨床で使用されているヒト用CGMセンサーを装着し、歯周病の進行が血糖変動に与える影響を検証された。その結果、歯周病を誘発して14日後のマウスでは、1日の平均血糖値と高血糖状態にある時間の割合(time above range:TAR)が有意に増加し、血糖上昇に伴うインスリン分泌が亢進することが確認された。そのメカニズムの一端として、全身性炎症の亢進(血清アミロイドAの産生亢進)、腸内細菌叢の変化(インスリン感受性に関連するCoprococcus属の割合減少、インスリン抵抗性に関連するPrevotella属の割合増加)が生じて、インスリン抵抗性が惹起される可能性が示唆された。

研究グループは研究成果について、歯周病が血糖値の日内変動に悪影響を与える可能性を示唆するものであり、糖尿病医療における医科歯科連携の重要性をさらに高めるものとしている。研究グループの大森和弘准教授は、「歯周病と糖尿病は相互に影響し合う病気だが、血糖値の日内変動に着目した研究はこれまでになかった。歯周病が糖尿病患者に及ぼす影響として、全身性の炎症だけではなく、腸内細菌叢も乱すことによって血糖値の日内変動に悪影響を与える可能性が非常に興味深く、今後は臨床研究を通じてさらに検証していきたい」と述べている。

本研究は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯周病態学分野の高盛萌可大学院生、大森一弘准教授、高柴正悟教授、同大学学術研究院医歯薬学域(医)腎・免疫・内分泌代謝内科学分野の和田淳教授らによって実施され、研究成果は2025年10月6日付で「Scientific Reports」に掲載された。