高齢者の終末期医療における、おうち透析の可能性

第68回日本腎臓学会学術総会

共催ランチョンセミナー(株式会社ヴァンティブ)

「『おうち透析』のいま~高齢化する透析患者のマネジメント~」

発表日:2025年6月21日

演題:「高齢者の終末期医療におけるおうち透析の可能性」

演者:森 建文(東北医科薬科大学 腎臓・高血圧内科)

※「おうち透析」は、在宅で行う腹膜透析や在宅血液透析を広く知ってもらうために、ヴァンティブ社が名付けた呼称。これに対し、医療機関など施設に通院して行う透析は 「通院透析」と呼んでいる。

第68回日本腎臓学会学術総会(2025年6月20~22日開催、神奈川)において共催ランチョンセミナー「『おうち透析』のいま~高齢化する透析患者のマネジメント~」が開催され、東北医科薬科大学病院の森建文氏は、高齢透析患者の腹膜透析治療について講演した。

医師は患者の「ライフソムリエ」であるべき

当院(東北医科薬科大学病院)では、腹膜透析を実施している患者の6割以上が導入時に70歳を超えている。腹膜透析は自宅で行える治療法であるため、最期まで住み慣れた場所で過ごしたいという患者の希望に応えやすく、看取りもできるだけ自宅や施設で行えるように対応している。

高齢化が進む現代において、我々医療者は患者の人生観や価値観を尊重し、最期までその人らしい生き方を支援する役割が一層求められるようになってきている。例えば腎代替療法の選択時、患者や家族にとってこれまで経験のない、想像もできないものを専門的なアドバイスなしに選択することは非常に困難だ。それはあたかも、海外の知らない街のレストランに入って、メニューを見てもどのような料理か想像がつかず、何を選べばよいのか分からないようなものである。レストランのソムリエやウェイターがお客の嗜好を聞き、その上でおすすめのワインや料理を紹介するように、我々医療者は患者や家族の意向を丁寧に伺い、患者の価値観に寄り添った治療法や人生計画を「ライフソムリエ」として提案していくことが必要になってきていると感じている。

腹膜透析を支援する多職種連携

ライフソムリエとして腎不全患者に提案する治療法のひとつに、腹膜透析がある。ここでは高齢患者が自宅で安心して腹膜透析を続けられるよう、地域ぐるみでどのように支援しているか、当地域の例を紹介したい。

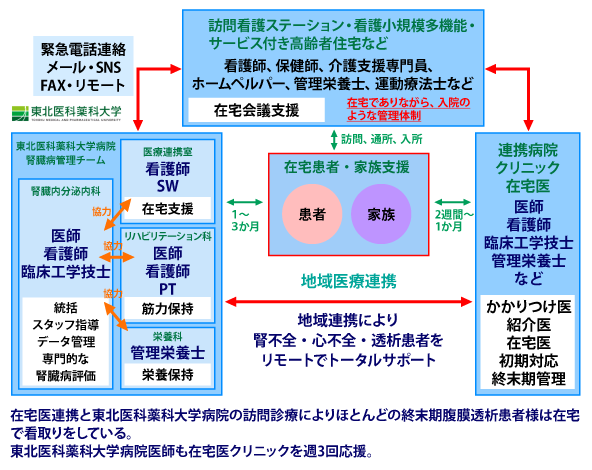

腹膜透析を実施している施設(東北医科薬科大学病院)と地域のクリニック、在宅医(訪問診療医)が連携し、訪問看護ステーションなども加わることで、患者は自宅にいながらにして入院中と変わらない手厚い医療を受けられる体制ができている(図)。

多職種が連携を組んでいるため、訪問看護師から私たちに直接SNSなどを通じて連絡が入ると、私自身が患者宅に行くことができなくても、連携している在宅医が訪問診療に行くことができる。このように、Doctor to Doctor、Doctor to Nurse中心の遠隔医療が整えられつつある。この体制により患者は入院先の病院から住み慣れた自宅や施設に移り、在宅で安心して透析治療を続けることができる。実際、こうした支援を受けた患者さんが、病院にいる時とは見違えるほど元気になっていく姿をくり返し見てきた。

終末期における“エンジェルPD”という考え方

高齢者の透析マネジメントについては、終末期のことも考えておかなければならない。血液透析を行っている患者は血液透析困難症により血液透析の続行が難しくなるケースがある。近年では、透析や腎移植といった腎代替療法を行わず、症状緩和やQOLの維持を目的とした「保存的腎臓療法」(Conservative Kidney Management,CKM)という考え方があるが、その先に腹膜透析への移行による「緩和的透析」(Palliative PD)を検討してもよいのではないか。

CKMにおける緩和医療は適用薬剤が限られており、まだまだ整備が不十分だ。終末期に溢水や腹痛がみられると、家族による自宅での管理は難しい。また、終末期に透析をしない選択をした場合、遺族に心残りが見られる場合がある。Palliative PDは、溢水や脱水になりにくく、家族が介護をしやすい。そして患者が眠るように最期の時を迎えられるよう支援することも可能になる。

終末期は、患者本人が最期までその人らしく生きるための期間であるだけでなく、家族が患者を安らかに見送り、死を受け入れるためのプロセスでもある。亡くなった後のご家族の気持ちも考え、ご遺体をきれいにする作業を「エンジェルケア」と言うように、私はご家族の気持ちにも寄り添う「エンジェルPD」という概念もあるのではないかと考えている。

患者とご家族が心から満足できる治療選択をするために

堀川惠子氏の著書『透析を止めた日』は、透析治療を受ける夫を介護し、看取った経験を綴ったものだ。そこには医療者の一言が患者や家族を一喜一憂させ、人生を変えてしまう様子が描かれている。私たちはこの本から患者は何のために透析治療を受けるのか、患者の生き方を支える治療のあり方とはどうあるべきか、を深く考え、患者本人やご家族に満足のいく人生を送っていただくために支援を工夫することが求められている。

レストランのシーンで例えれば、料理に日本酒が合うか、ワインが合うかは、最終的にその人の口に合えばどちらを飲んでもいい。しかしソムリエは、目の前の客が食事に口をつける前に、どちらの酒にどのような特徴があるのかをしっかり説明する役目を求められる。どのように合うのか、なぜ合うのかをソムリエに十分に説明してもらうと、同じ食事もより美味しく感じられるだろう。医療の現場においても同じことが言え、我々医療者は腎代替療法の選択肢をしっかりと説明しなければならない。患者とご家族が心から満足する治療の選択をするための十分な情報提供が、我々には求められている。