高齢透析患者に対するSDMの実践

第68回日本腎臓学会学術総会

共催ランチョンセミナー(株式会社ヴァンティブ)

「『おうち透析』のいま~高齢化する透析患者のマネジメント~」

発表日:2025年6月21日

演題:「高齢透析患者に対するSDMの実践」

演者:小松康宏(板橋中央総合病院 総合内科、腎臓病SDM推進協会代表幹事)

第68回日本腎臓学会学術総会(2025年6月20~22日開催、神奈川)において、共催ランチョンセミナー「『おうち透析』のいま~高齢化する透析患者のマネジメント~」が開催され、板橋中央総合病院副院長で腎臓病SDM推進協会代表幹事でもある小松康宏氏は、高齢透析患者へのSDMの実践について講演した。

提供:株式会社ヴァンティブ メディカルアフェアズ部

EBMには患者の視点が必要

21 世紀の医療は、EBM と患者中心性、 SDM が3つの柱である。初期のEBMはエビデンスの批判的吟味に注力されていたが、その後、それにSDMを通じての患者の価値観や選好を結びつける必要性が強調されるようになった。

実臨床においてはどうしても「最善の科学的根拠」が重視されがちである。EBM実践のステップで「エビデンスやガイドラインが目の前の患者に適用できるか」を検討する際、医学的な状況だけでなく、「患者の価値観、選好、懸念」をも踏まえて検討する視点も決して忘れてはならない。

ハーバード大学医学部外科・公衆衛生大学院教授のアツール・ガワンデ氏は、「自分たちの仕事は健康と寿命を増進することだと考えてきた。しかし、本当はもっと大きなことだ。人が幸福でいられるようにすることであり、幸福でいるとは人が生きたいと望む理由である」と述べている。高齢化社会において医療者は、患者の延命という視点だけでなく、その人らしい生活を医療の面からどのように支援できるかが課題となる。

たとえば多くの疾患を併発している高齢の患者さんに対して、ガイドラインに従うと10種類を超える薬剤処方となるケースがあるが、果たしてそれはその患者さんの生活や幸せにとって望ましいことなのであろうか。

国立がん研究センター「がん情報サービス」の用語集においても、EBMは「個々の患者の状態や医療が行われる場の特性、患者の希望や価値観、最善の科学的根拠を把握し、医療者の専門性を考え合わせて治療方針を決定していく医療のこと」と説明されている。

現代のEBMはガイドラインを盲信することではなく、「患者の価値観や視点」への配慮が求められている。透析の選択時においては、医学的視点では「血液透析と腹膜透析の 5年生存率」の比較になるが、患者視点では「通院透析と在宅透析の生活に与える変化」の比較が重要となることに留意しなければならない。

混同されがちなSDMとIC

SDM(Shared Decision Making:共同意思決定)は、「医学情報と患者の価値観、選好に基づき、医療者と患者が協働して患者にとって最良の医療上の決定を下すに至るコミュニケーションのプロセス」と言われているが、IC(インフォームド・コンセント)と混同されやすい。

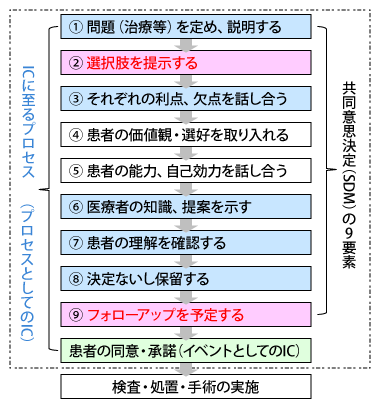

図1に腎代替療法や手術の治療選択におけるICの流れを示す。ICの目的は、患者が意思決定を行うために必要かつ関連性のある情報を提供し、患者が自身の医療にとって最適な選択肢を見つける手助けをすることである。一方、SDMは、ICのプロセスにおける患者中心かつ個別化されたアプローチであり、患者の価値観や優先事項を考慮しながら、利用可能な治療選択肢の利点とリスクについて話し合うことを含む1)。

ICのプロセスのうちの④「患者の価値観・選好を取り入れる」と⑤「患者の能力、自己効力を話し合う」に注力すると、SDMの要素が強まる。SDMとICは同義ではないが対立するものでもなく、図のような流れの中で最終的にICが成立する。

患者さんは医師の説明通りに理解していない

高齢の慢性腎臓病患者の場合は、外来での様々な決定やケアについての話し合いの場面がSDMの対象になる。

EBM、SDM実践の課題は、第1には「選択肢の提示が医学的視点に偏っていないか」という点だ。血液透析、腹膜透析、腎臓移植の医学的な視点による選択肢の提示だけでなく、患者の生活の視点で通院透析と在宅透析のどちらがよいかという提示をしていく必要がある。

第2には「医療者からの一方向性の情報提供、説明になり、話し合いが不十分になっていないか」という点である。面談中の発言時間は、医療者の説明時間が患者さんの発言時間より圧倒的に多い。また、医療者の説明に対する患者さんの理解度を面談中にしっかり確認しているかという点でも課題がある。

第3には「治療選択した後にフィードバックをし、再修正を行っているか」という点である。具体的には、長期血液透析患者さんに、腹膜透析や在宅血液透析への変更を提案しているか。また、透析困難となった患者さんに、緩和透析や緩和ケアの提案をしているかといったことも今後の課題であろう。

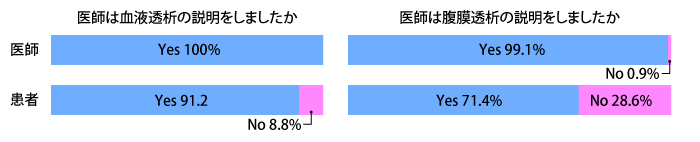

課題の2つめの「一方向性の情報提供になっていないか」ということに関して、我々は「本邦の腎代替療法選択における『共同意思決定』に関する実態調査」を実施した(アンケートの対象は、透析導入施設で2020 年の新規導入患者数が20 名以上、かつ1名以上が腹膜透析患者である日本国内376施設の医師106名と新規透析導入患者314名)2)。

その結果、血液透析の説明については、100%の医師が「説明を行った」とする一方、患者さんの8.8%が「説明を受けていない」と回答した。腹膜透析の説明については、99.1%の医師が「説明を行った」と認識する一方、患者さんの28.6%が「説明を受けていない」と感じていることがわかった(図2)。

医療コミュニケーションの問題として、医師と患者の認識にはギャップがある。患者に説明した内容の最大80%はすぐに忘れられ、覚えている内容の半分は誤まって理解されているともいわれる3)4)。とはいえ、時間をかけた丁寧な説明や客観的な説明が患者の理解を高めるとは限らない。そこで、医療者が説明した後で患者さん自身に自分の言葉でその内容を説明してもらう「ティーチバック」という手法を使うことがすすめられている。

前述のとおり、透析の選択肢を提示する際にはモダリティの比較だけでなく、「自宅」と「施設」のどちらで行いたいかという患者さんの希望を尋ねることが重要だ。こうした視点を加えることで、患者さんの治療選択や理解度にどのような変化が生じるかが新たな実践研究の課題となる。

患者さんにとって常に最善の治療法を選択してもらうために、SDMは一度で終わりではなく、継続的に行っていくことが大切である。医療者は、治療開始後も、同じ患者さんに対して定期的に治療法について話し合い、変更を提案していく必要がある。患者や家族から変更を相談されるのを待つのではなく、医療者からの働きかけが重要だ。これにあたっては、医師だけでなく、日常診療で患者さんと接している多職種での気づきも大切となる。

そのほか、毎年の透析同意書の更新時にアンケートを実施したり、冊子「意思決定支援ガイド」を透析導入時だけでなく導入後も定期的に記入してもらったりする取り組みも有効といえる。

文献

- ACOG Committee on ethics. Obstetrics&Gynecology.137: e34-41,2021

- Komatsu Y, et al. Kidney International Reports 10: S735,2025

- Richard C et al. Communication and patient participation influencing patient recall of treatment discussions. Health Expectations. 20:760-70,2017

- Kessels P. Patients memory for medical information. J Soc Med. 2003;96(5):219-22