【新型コロナ】かかりつけ医機能が高い医師ほどコロナ禍での入院リスクは低下

パンデミック下での「かかりつけ医機能」を検証

新型コロナのパンデミックをきっかけに、身近で何でも相談できる医療(プライマリ・ケア)を担う「かかりつけ医」の役割に大きな注目が集まっている。

日本プライマリ・ケア連合学会によると、「プライマリ・ケア」は、住民の年齢や症状の種類に関わらず、かかりつけ医として、また在宅医療、緊急時の対応から、健康診断の結果についての相談、地域の検診や保健行政なども含めて、包括的かつ継続的に幅広く対応する医療のこと。多職種や高次医療機関、地域住民との協調も重視されている。

医療制度議論でも「かかりつけ医機能」の強化は重要な論点になっており、パンデミック下での入院リスクとの関連などについて関心が高まっていた。

そこで研究グループは、医療システムに大きな負荷がかかるパンデミック下での、プライマリ・ケア機能(日本におけるかかりつけ医機能)と入院リスクとの関連を世界ではじめて検証した。

研究は、東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター臨床疫学研究部の青木拓也講師、松島雅人教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Annals of Family Medicine」に掲載された。

かかりつけ医機能は「近接性・継続性・協調性・包括性・地域志向性」

新型コロナのパンデミック下では、感染症による健康問題だけでなく、通常の慢性疾患管理や予防医療の提供などにも支障が生じやすくなることもあり、かかりつけ医機能と入院リスクとの関連は重要だ。

そこで研究グループは、パンデミック下の2021年5月~2022年4月に実施されたプライマリ・ケアについての全国前向きコホート研究(National Usual Source of Care Survey:NUCS)のデータを解析。

NUCSは、代表性の高い日本人一般住民を対象とした郵送法による調査研究。民間調査会社が保有する約7万人の一般住民集団パネルから、年齢、性別、居住地域による層化無作為抽出法を用いて、40~75歳の対象者を選定した。

主要評価項目に、追跡期間の12ヵ月間での入院の発生を設定。かかりつけ医機能は、「JPCAT(Japanese version of Primary Care Assessment Tool)」短縮版を用いて、ベースライン時点で評価した。

JPCATは、米ジョンズ ホプキンズ大学が開発し、国際的に広く使用されている「Primary Care Assessment Tool」の日本版で、その妥当性・信頼性が検証されているプライマリ・ケア機能評価ツール。

JPCATの下位尺度は、▼近接性、▼継続性、▼協調性、▼包括性、▼地域志向性といった、プライマリ・ケアの特徴的な機能であり、日本専門医機構の総合診療専門医のコンピテンシーなどとも重なる。

かかりつけ医機能が高いほどコロナ禍での入院リスクは低下

1,161人を対象に解析した結果(追跡率92.0%)、723人(62.3%)がかかりつけ医を有しており、追跡期間中に87人(7.5%)で入院が発生。入院した者のうち、5人(5.7%)は新型コロナによる入院だった。

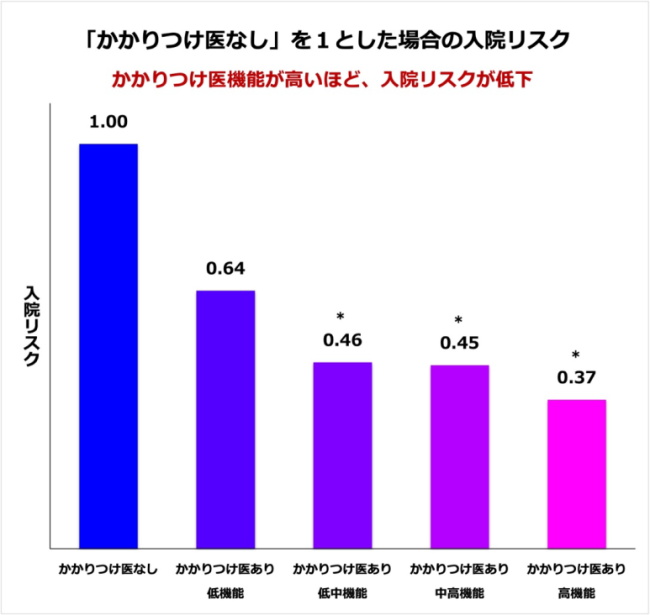

住民の属性の影響を統計学的に調整した結果、「かかりつけ医あり」の群のなかでも、「かかりつけ医機能が高い(JPCAT総合得点が高い)」群ほど、コロナ禍での入院リスクが低下したことが明らかになった

かかりつけ医あり・高機能群の、かかりつけ医なし群と比較した調整オッズ比は0.37(95%信頼区間 0.16~0.83)となり、かかりつけ医機能が高い医師ほど、住民のコロナ禍での入院リスクが約6割低いことが示された。

高機能群での入院リスク低下は、JPCATの総合得点だけでなく、下位尺度得点(近接性、継続性、協調性、包括性、地域志向性)を用いた解析でも、すべてにおいて認められた。

解析では、住民をかかりつけ医あり群・なし群、かかりつけ医あり群をさらに四分位群(低機能群、低中機能群、中高機能群、高機能群)に分けて、入院リスクを比較。比較を行う際には、多変量解析を用いて、年齢、性別、教育歴、慢性疾患数、健康関連QOLといった住民の属性の影響を統計学的に調整した。

プライマリ・ケアの強化を推進

研究の成果は、かかりつけ医機能の強化やプライマリ・ケア専門医(総合診療専門医など)の育成をはじめ、プライマリ・ケアの強化を政策的に推進するうえでの基礎資料となるものとしている。

「今回の研究成果をもとに、入院以外のさまざまなアウトカムについても検討することによって、新型コロナパンデミック後での、かかりつけ医機能やプライマリ・ケアの価値についてのエビデンスを今後もさらに構築していく予定です」と、研究グループは述べている。

東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 臨床疫学研究部

日本プライマリ・ケア連合学会

>> プライマリ・ケアとは? (医療者向け)

Impact of Primary Care Attributes on Hospitalization During the COVID19 Pandemic: A Nationwide Prospective Cohort Study in Japan (Annals of Family Medicine 2023年1月24日)

一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会 専門研修プログラム