生活保護受給者は2型糖尿病の有病率が高い 全国の200万人のレセプトデータを解析した糖尿病の実態調査

生活保護受給者の全国規模での罹患状態を調査

生活保護制度は、被保護者の最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長をはかることを目的としている。自立助長をはかる基礎として、健康状態を良好に保つことは重要だが、多くの健康上の課題を抱えている可能性がある。

厚生労働省は、データにもとづいた、生活保護受給者(被保護者)に対する生活習慣病予防・重症化予防のための健康管理支援を推進しているが、生活保護受給者の全国規模での生活習慣病の罹患状態はわかっていない。そこで研究グループは、生活保護受給者の2型糖尿病の有病率を、性別、年齢別、地域別に調査し、公的医療保険加入者との比較も行った。

今回の研究は、生活保護受給者と公的医療保険加入者の1ヵ月のレセプトデータを用いた横断研究。生活保護受給者のデータは2015年、2016年、2017年に実施された医療扶助実態調査の調査票情報を、公的医療保険加入者は2015年NDB(匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース)サンプリングデータセットを用いた。

レセプト上で、糖尿病の傷病名(1型糖尿病を除く)があり、かつ糖尿病治療薬を処方されているものを2型糖尿病と定義した。粗有病率および標準化有病率(標準人口:1985年日本人モデル人口)を算出し、性別、年齢別、地域別(47都道府県別および112地域別)で算出。地域別(112地域)では、マルチレベルロジスティック回帰分析も実施した。

生活保護受給者の2型糖尿病の粗有病率は7.7%

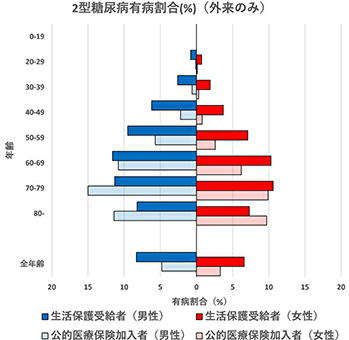

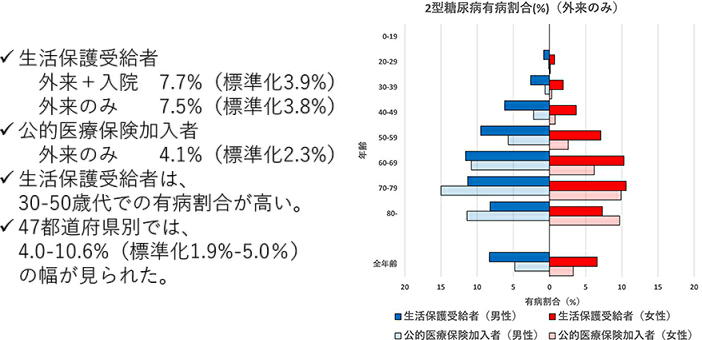

その結果、2015年で、生活保護受給者の2型糖尿病の粗有病率は7.7%であることが分かった。外来のみでは7.5%(公的医療保険加入者では4.1%)で、標準化有病率(外来のみ)は、生活保護受給者3.8%、公的医療保険加入者2.3%だった。

加齢とともに有病率が上昇したが、生活保護受給者では、公的医療保険加入者に比べ、40歳代、50歳代での有病率が高くなった。47都道府県別では4.0~10.6%(標準化有病率1.9%~5.0%)の幅がみられた。112地域別でのオッズ比も0.31~1.51の幅がみられた。

研究は、京都大学大学院医学研究科の仙石多美研究員、高橋由光准教授、中山健夫教授らと、東京都健康長寿医療センター研究所の石崎達郎研究部長の研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Epidemiology and Community Health」に掲載された。

「生活保護受給者の 2 型糖尿病の有病割合は、公的医療保険加入者よりも高く、地域的なばらつきもみられました。今後、糖尿病の重症化を防ぐためにも地域レベルで実態を把握し対策を立てていくことが求められます」と、研究グループでは述べている。

健康管理支援ではデータ活用でより良い医療の提供を目指すことが重要

新型コロナの影響による生活困窮や、社会格差や健康格差が社会的問題となるなか、生活保護の社会的意義はますます高まっている。

また、ある集団の「糖尿病の有病」というシンプルな情報を得るためには、医師により診断されている人、糖尿病治療薬を服薬している人、健診で指摘された人、血液検査(例えばHbA1c)である一定の値以上を示した人などさまざまな見方があり、一概に示すのは難しい面がある。

「今回、日本で初めて、医療扶助実態調査とNDBという日本全体のレセプトデータを活用して、全国レベルで生活保護受給者と公的医療保険加入者の2型糖尿病有病率を同基準で比較しました。日本では、特定健診やレセプトのデータを健康増進や病気予防に活用するデータヘルスという取り組みが進んでいます」と、研究グループでは述べている。

「生活保護受給者や生活困窮者の最低限度の生活の保障、自立の助長は、一時的な感情や印象で議論せず、健康管理支援でも、データを活用してより良い医療の提供を目指すことが重要です。今回の研究は、社会格差や健康格差の是正、データにもとづいた政策を行うための一助になると考えています」としている。

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野

Prevalence of type 2 diabetes by age, sex and geographical area among two million public assistance recipients in Japan: a cross-sectional study using a nationally representative claims database(Journal of Epidemiology and Community Health 2021年10月28日)