「日本食」がNAFLDの肝線維化の進展を抑制する可能性 大豆・魚介類・海藻類の摂取が重要

「日本食スコア」が高いと肝線維化の進展度が抑制的

大阪公立大学は、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)136人(年齢中央値60歳、男性51%)の食事・筋肉量・肝線維化の進展度の関連性を解析した結果、12の食品・食品群の摂取量から計算される「日本食スコア」が高いグループは、肝線維化の進展度が抑制的であることを明らかにした。

NAFLD患者の食事療法のひとつとして、「日本食パターン」が有効である可能性を示し、今後さらなる介入調査を進めることで、有効な食事療法の確立につながることが期待されるとしている。

「日本食スコア」(mJDI12)は、ごはん・味噌汁・漬物・大豆食品・緑黄色野菜・果物・魚介類・キノコ類・海藻類・緑茶・コーヒー・牛肉・豚肉の12食品・食品群を含む日本食パターンの摂取量に着目したスコア。

コーヒーと牛・豚肉以外の食品・食品群は、男女別の摂取量の中央値以上であれば1点とし、中央値未満であれば0点とする。コーヒーと牛・豚肉の摂取量は中央値未満であれば1点とする。スコアは合計0~12点で、スコアが高いほど日本食パターンに準じた食事を摂っていると評価する。

肝線維化の抑制に「大豆食品」「魚介類」「海藻類」が関与

大豆食品の摂取量が多いと筋肉量も多い

NAFLDに対する治療は、食事療法や運動療法など、生活習慣の是正にともなう減量が有効であることが報告されてきた。海外では植物性食品や魚介類を中心とし、オリーブ油などを使用した地中海食パターンに準じた食事がNAFLD患者の脂肪肝を改善するのに有効であると報告されている。しかし、日本を含むアジア諸国では、どのような食習慣がNAFLD患者の病態と関連するか十分に検証されていない。

筋肉は糖の代謝などに重要な組織であり、NAFLDの病態進展と関連することも報告されている。筋肉量には食習慣が関連すると考えられるが、NAFLD患者の筋肉量と食習慣の関連性も、十分に検証されていない。

そこで研究グループは、大阪公立大学医学部附属病院 肝胆膵内科に通院中のNAFLD患者136人(男性69人、女性67人、年齢中央値60歳)に対し、食事・筋肉量・肝線維化の進展度の調査を行い、「食事と肝線維化の進展度」「食事と筋肉量」「筋肉量と肝線維化の進展度」の関連性を解析した。

食事では、12の食品・食品群の摂取量から計算される「日本食スコア」(mJDI12)に着目して解析を行った。

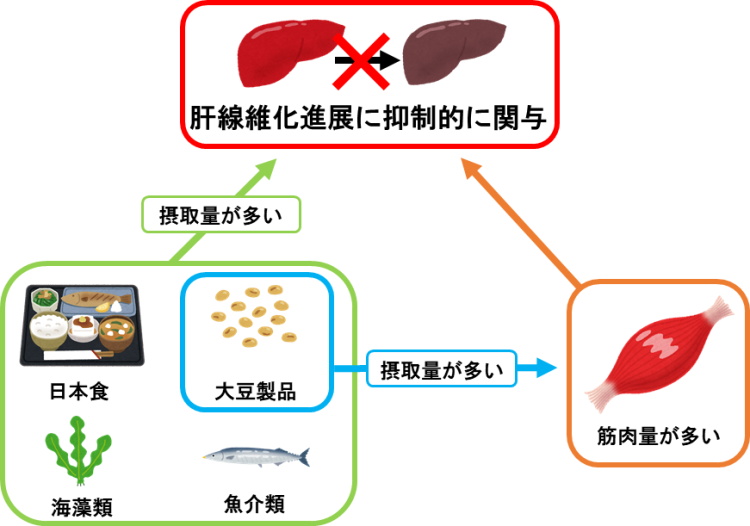

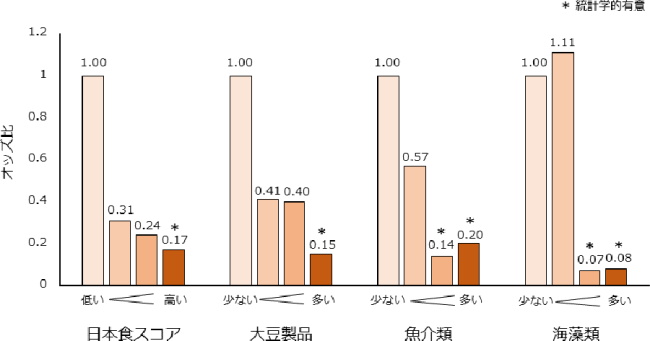

その結果、日本食スコアが高いことは、肝線維化の進展度に抑制的に関与しているとともに、その構成食品・食品群である「大豆食品」「魚介類」「海藻類」のそれぞれの摂取量が多いことも、肝線維化の進展度に抑制的に関与していることが示された。

さらに、大豆食品の摂取量が多いグループは筋肉量が多く、筋肉量が多いグループは肝線維化の進展度が抑制的であることも明らかになった。

また、大豆食品は、骨格筋量(75 パーセンタイル以上)と有意に関連していた(OR 1.02、95%CI 1.00~1.04)。

研究は、大阪公立大学大学院生活科学研究科の松本佳也准教授、医学研究科の藤井英樹講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nutrients」にオンライン掲載された。

「これまで日本で、NAFLDに対する食事療法で有効な候補はありませんでした。今回"日本食パターン"がNAFLDの治療に有効である可能性が示されました。介入研究によるさらなるデータ検証が必要ですが、NAFLD患者の食事療法のひとつの選択肢としてお考えいただくと良いと思います」と、松本准教授は述べている。

大阪公立大学生活科学部食栄養学科・栄養診療学研究室

Severity of Liver Fibrosis Is Associated with the Japanese Diet Pattern and Skeletal Muscle Mass in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (Nutrients 2023年2月26日)