脳梗塞の再発予防では抗血小板薬の併用療法が有利 発症3週目以降にシロスタゾールなど併用療法を開始

ハイリスク非心原性脳梗塞患者にアスピリン/クロピドグレルに加えてシロスタゾールを長期併用

非心原性脳梗塞の再発予防に抗血小板薬が不可欠だが、薬剤によっては出血性合併症が増えることが課題となっている。シロスタゾールは、その多面的作用で「出血を起こしにくい抗血小板薬」として知られる。国内で実施されたCSPS試験(2000年)、CSPS2試験(2010年)によって、高い脳梗塞再発の予防効果と安全性が示されている。

「CSPS.com」試験は、シロスタゾールを含めた血小板薬併用療法の効果を検討した無作為化非盲検並行群間比較試験。対象は、発症後8~180日の非心原性脳梗塞で、頚部または頭蓋内の動脈に50%以上の狭窄を認めるか、2つ以上の動脈硬化危険因子を有するかの条件を満たす1,879例。

アスピリンあるいはクロピドグレルを用いた抗血小板薬単剤服用群と、この2剤のどちらかにシロスタゾールを併用する群に無作為に割り振った。

その結果、脳梗塞再発は併用群で発現率が約半分に有意に抑えられ、すべての脳卒中なども同様に併用群は有意に発現が抑えられた。出血性合併症については、2群間で有意差を認められなかった。

同試験により、ハイリスク非心原性脳梗塞患者にアスピリンまたはクロピドグレルに加えてシロスタゾールを長期併用することで、単剤治療に比べて脳梗塞再発の予防効果が向上し、かつ安全性についても差がないことが示された。

研究は、国立循環器病研究センターの山口武典名誉総長、豊田一則副院長、東京都済生会中央病院、国際医療福祉大学、日本医科大学などの研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology」にオンライン掲載された。

脳梗塞発症3週目以降にシロスタゾールを含めた併用療法を始めると効果が高い

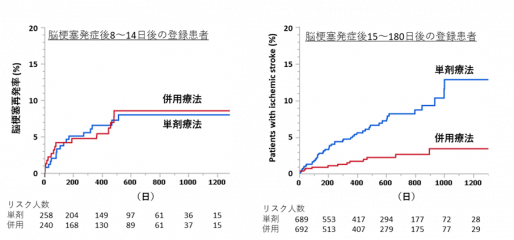

研究グループは今回のサブ研究で、シロスタゾールを含めた併用療法を、いつから始めるのが適切かを検討した。CSPS.com登録患者を、発症後8~14日まで(498例)、15~28日まで(467例)、29~180日まで(914例)に登録した3群に分け、併用群と単剤群の効果を比較した。

その結果、15~28日群(調整ハザード比0.34、95%信頼区間0.12-0.95)と29~180日群(同0.27、同0.12-0.63)で、併用群で有意に主要評価項目である脳梗塞再発が抑止された。それに対し、8~14日群では、併用群と単剤群とで有意差が認められなかった(同1.02、同0.51-2.04)。

安全性評価項目の大出血発現率は、発症日ごとの3群のいずれも、併用群と単剤群との有意差が認められなかった。以上の結果より、脳梗塞を発症して3週目以降にシロスタゾールを含めた併用療法を始めると治療効果が高いことが示された。

脳梗塞発症後3~4週目にシロスタゾールなどの併用への切り替えを示唆

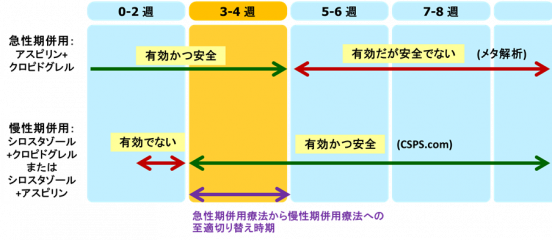

非心原性脳梗塞の発症後早期から亜急性期(おおむね1か月以内)にかけては、主にアスピリンとクロピドグレルを用いた2剤併用が勧められている。しかし、長期の抗血小板薬併用は、CSPS.comが発表されるまで、有効な治療が示されていなかった。

今回のサブ研究の結果から、脳梗塞発症後早期にアスピリンとクロピドグレルの併用で治療を始め、3~4週目にシロスタゾールを含めた併用に切り替えることで、脳梗塞急性期から慢性期の切れ目ない抗血小板薬併用療法を続けることができることが示唆された。

なお、CSPS.comでは、他にもシロスタゾール・クロピドグレル併用に着目したサブ解析や、頭蓋内動脈狭窄患者でのサブ解析などの発表が相次ぎ、日本人や東アジア人に適した脳梗塞再発予防効果の新知見を多く発信している。

国立循環器病研究センター

Association of timing for starting dual antiplatelet treatment with cilostazol and recurrent stroke: A CSPS.com trial post-hoc analysis (Neurology 2022年1月24日)