高齢CKD患者を支える「二人主治医制」

第47回日本高血圧学会総会

共催ランチョンセミナー (株式会社ヴァンティブ)

「高血圧による末期腎不全患者を診る

~患者の要望、考慮してますか?~」

発表日:2025年10月18日

【演題1】

「腹膜透析の可能性と重要性を考える」

演者:櫻田 勉(聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科)

【演題2】

「腹膜透析におけるプライマリ・ケア医の役割を考える」

演者:高木 暢(多摩ファミリークリニック)

慢性腎臓病(CKD)患者の増加と高齢化が進む我が国では透析医療のあり方が改めて問われている。国内の透析治療の97%を占める血液透析(HD)は週3日の通院が基本となっているが、患者が高齢化し通院が難しくなってきた場合にどう治療を継続するかが問題となる。聖マリアンナ医科大学の櫻田勉氏は専門医の立場から、多摩ファミリークリニックの高木暢氏はプライマリ・ケア医の立場から、それぞれ高齢患者にとっての腹膜透析(PD)のメリットと二人主治医制の重要性について講演した。

日本のCKD患者数・透析患者数の動向と世界の腎代替療法選択の割合

国内におけるCKDの患者数は、2015年の1,480万人から2024年には推定2,000万人に増加1)。65~90歳の4人に1人、85~90歳の2人に1人がCKDであり2)、透析導入時の平均年齢は70歳を超え、90代での導入も珍しくない3)。

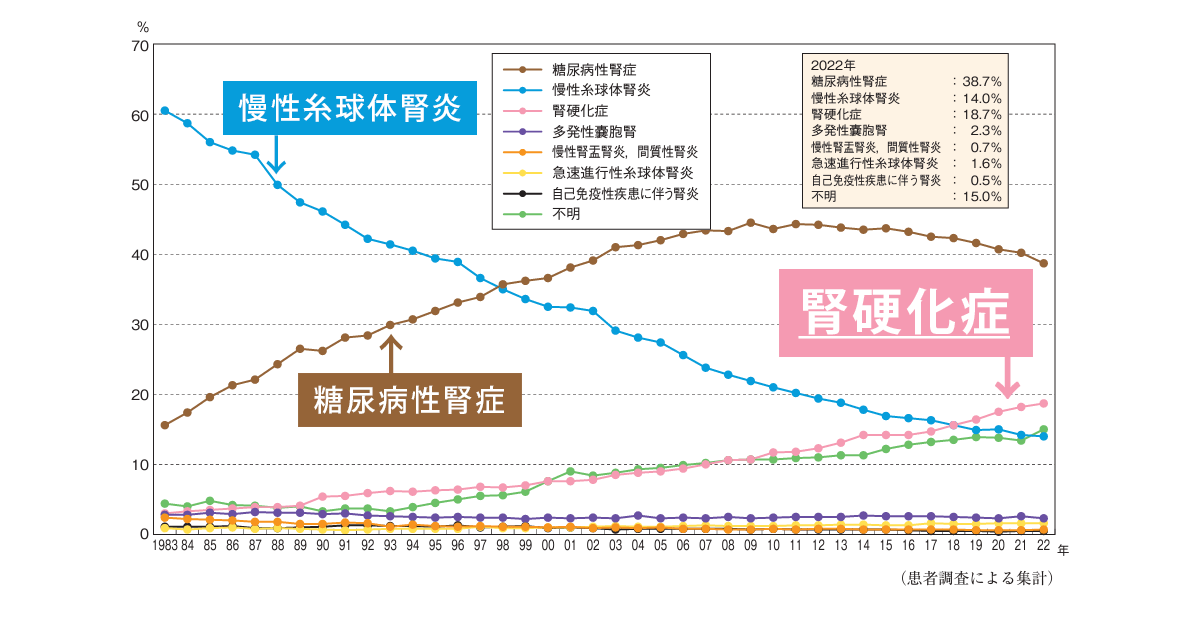

一方、透析患者数は2021年をピークに減少傾向を示し、1998年より透析導入の原疾患第1位が続いている「糖尿病性腎症」は近年減少傾向にある。一方、高血圧との関係が深い「腎硬化症」を原疾患とする透析導入数は増加傾向だ3)。

人工透析には一人あたり月額約40万円を要し、推定の年間総額は約1.57兆円4)。患者数は減少傾向にあるとはいえ、患者の自己負担は一般的に月1万円以下であり、公費の負担額が極めて大きいことが問題視されている。

高血圧による「腎硬化症」が増加傾向に

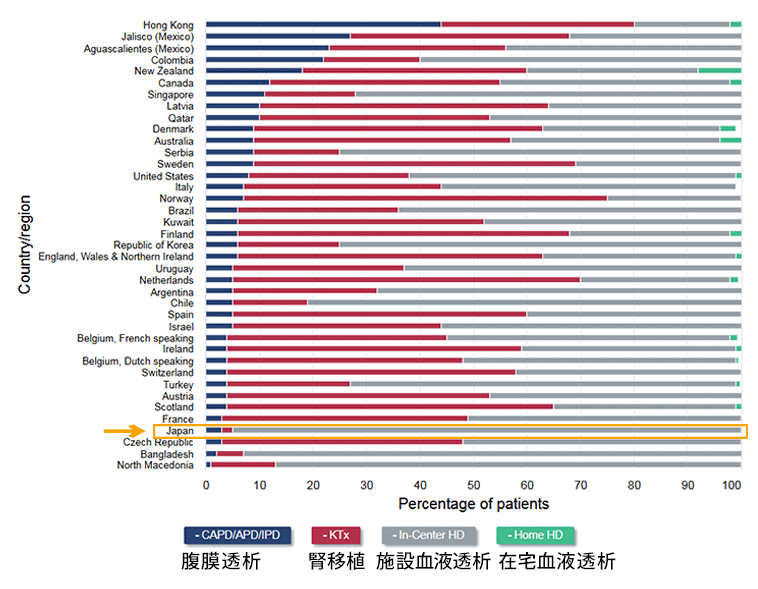

腎代替療法にはHD、PD、腎移植があるが、USRDSのデータによると、海外諸国では日本に比べて腎移植が非常に多く、PDも一定程度行われているが5)、我が国では透析患者の約97%がHDを選択しており3) 5)、腎移植とPDが極端に少ない特殊なバランスのモダリティで治療が行われていることがわかる。

EPSや診療報酬の課題が改善されるも、依然進まない国内のPD普及

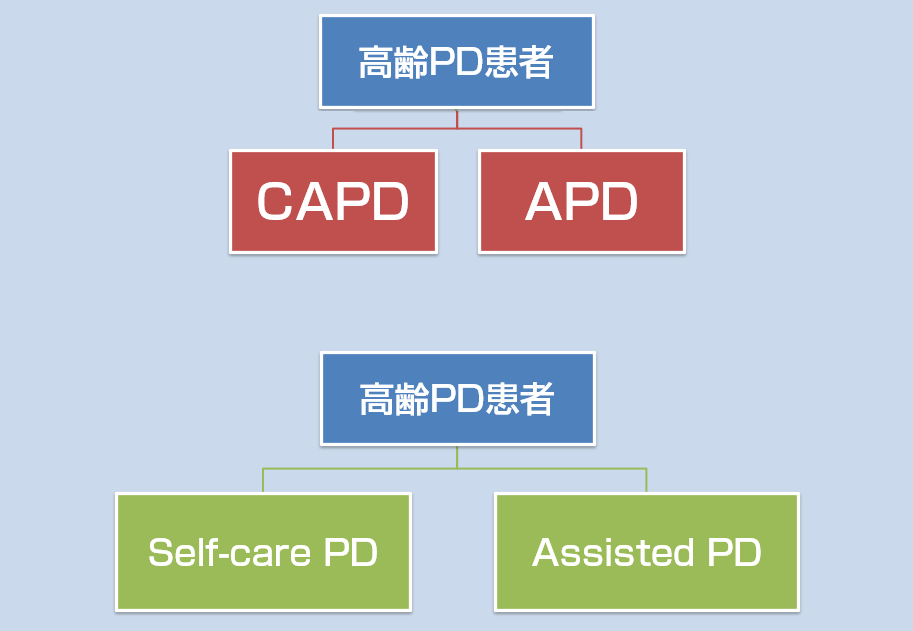

PDはカテーテルを介して透析液を腹腔内に貯留し、老廃物や余分な水分を除去する治療法だ。PDにはCAPD(連続携行式腹膜灌流)とAPD(自動腹膜透析)の2種類がある。

CAPDは手動で透析液を交換する方法で、1回約30分のバッグ交換を1日数回行う。APDは機械を使用して連続する数時間をかけて(夜間就寝中など)透析液の交換を行う方法で、日中のバッグ交換は不要となるケースもある。PDは1.5~2Lの透析液を数時間腹腔内に入れておく治療のため、腰痛やヘルニアなどの懸念がある患者には負担が少ないAPDが勧められる。APDは治療中数時間(夜間就寝中など)透析液チューブにつながれている状態であるため、排尿のために尿瓶やポータブルトイレなどを利用するケースもある。

日本でPDが保険適用されたのは1984年のこと。そこからPD患者は右肩上がりに増えたが、1990年代後半から増加数が停滞。その背景のひとつに「EPS(被嚢性腹膜硬化症)」6)の存在があった。生体適合性の面で現在とは異なる透析液の長期使用により腹膜が硬化して腸管の動きが制限され、慢性的な腸閉塞の症状を呈する重篤な合併症が起こることが問題視されたのだ。その後、生体適合性の高い様々な透析液の開発がされたほか、診療報酬の改定も行われPD患者数は徐々に増加したが、その普及率は依然3%程度に留まっている。

日本でPDが普及していない理由について、櫻田氏は私見として以下を挙げた。

- 医療制度・診療報酬上の制約(施設血液透析中心の診療報酬体系)

- 医療者側の問題(導入教育にかかる手間、経験・知識の不足、EPS発症の不安)

- 医療上の問題(PDは永続的にできる治療ではない点、厳格な体液管理が困難な点)

- 患者側の要因(自己管理の負担、高齢化)

- 社会的・文化的背景(「透析は病院でやるもの」という固定観念、医療者に委ねる安心感)

- 政策的支援の欠如(PDを推進するための政策が不十分)

高齢末期腎不全患者の「腹膜透析」という選択肢

PDは高齢患者との親和性が高い透析療法である。心血管系への負担が少なく、臓器虚血を生じにくいことに加え、自宅での治療が可能だ。自分の生活スタイルを大幅に変えることなく治療を続けられる点は、高齢患者にとって大きな利点である。

ただし、日々の腹膜炎予防対策やバッグ交換をはじめとする手技操作、必要物品の在庫管理など、課題は存在する。PD患者4,889人を対象とした調査では、自身でバッグ交換ができない人が約1割存在することがわかっている7)。

自己管理が難しい患者さんへの対応としては、医療者や家族の介助によってPD管理を行う「Assisted PD(アシストPD)」がある。これは認知症、寝たきりのほか、バッグを持ち上げる筋力がない、手先を器用に動かせなくなった、視力が低下したなど様々な理由でPDの自己管理が困難な患者に対して行われている。

ただ、バッグ交換は現状、医療行為であるため、原則看護師などの医療者しか行えず、介護職は行えないという制約があることには留意したい。

高齢患者のPD選択について櫻田氏は、「CAPDかAPDかの選択だけでなく、自己管理の腹膜透析なのか、あるいはAssisted PDにするのか。Assisted PDにする場合は誰がサポートするのか。様々な治療選択を考えていく必要があります」と述べる。

かかりつけ医に知ってほしい「認定医・連携認定医制度」

一方、高齢のHD患者にフレイルが生じ、通院困難となった場合はどのような道をたどるのか。HD治療を継続するには、長期療養施設への転院や入院透析を避けられない。HDは在宅での治療が難しいため、終末期は住み慣れた自宅に戻ることなく病院で看取られるケースが一般的だ。

体外循環であるHDは、透析効率がメリットである反面、透析中の急速な除水により様々な臓器に虚血が生じやすい。心臓や脳、末梢血管への血流が低下することがあるなど、特に高齢患者にとっては大きな負担となる側面がある。

また、高齢になるほど透析困難症(血液透析の最中に血圧が保てず体外循環ができなくなり、治療を完遂できなくなる状態)やバスキュラーアクセス(VA)のトラブルを生じるケースが多くなり、HDの継続が難しくなっていく。そのためHDからPDへの消極的移行となるケース8)も報告されている。

通院が困難となった高齢患者が在宅でPDを行う場合、かかりつけ医の支援が必要となる。そこで2020年、日本腹膜透析医学会により認定医・連携認定医制度9)が創設された。

櫻田氏は次のように述べる。「認定医・連携認定医制度は、かかりつけ医の先生方にPDを一緒に診てもらおうという流れで始まった制度です。これまでに152名の先生方が連携認定医に認定されているということです。私たち専門医がこの患者さんは通院するのはそろそろ厳しいな、となったところでPD導入された患者さんをかかりつけ医の先生に紹介し、PD治療を継続していただく。あるいは、かかりつけの先生がこれまで透析という選択もなく看取っていたような患者さんも、PDを選択すれば自宅で治療を継続できると判断された場合、我々のところにPD導入の紹介をしていただく。つまり、患者さんにとって最善の医療をかかりつけ医と専門医で提供していく“二人主治医制”が重要ということになります。この後、お話しいただく高木先生は非専門医です。我々の施設と連携してPD患者さんを診ていく中で、『かかりつけ医は専門医に紹介して終わりではない、引き続き非専門医も責任を持って患者さんを診ていかなければいけない』と仰っていただいています」。

「併診」と「多職種連携」が大事

櫻田氏の講演を受け、高木氏は次のように語る。「CKDのステージはG1からG5までありますが、G3以降は専門医の先生方に紹介することになるため、患者さんはだんだん自院に来なくなります。これまで自分が20年にわたり生活、環境、家族背景も含めいろいろな話をしながら診てきた患者さんが目の前でいなくなってしまうのはとても寂しく、不本意でもあります。私はプライマリ・ケア医がG3以降も治療に関わることで、専門医の先生方の負担を減らしながら患者さんやご家族が希望する療養をサポートできると考えています」。

G3以降の患者がどのように腎代替療法を選択しているかといえば、先に櫻田氏が述べたとおり、日本では97%がHDによる治療を選択しており、PD治療は3%と少ないが、PDは高齢患者と親和性が高い治療法だ。PDは自宅で治療可能なことが患者にとって大きなメリットで、専門医のもとに通院するのは一般的に月に1度程度。月1度の通院も大変な場合は、在宅医療でプライマリ・ケア医が関わることで、通院頻度を数か月に1度に減らせる可能性がある。

HDを選択している場合は基本的に週3回の通院が必要だが、HD患者もいずれは通院が困難になる。その場合は櫻田氏も触れたように、PDに切り替える方法がある。

「患者さんにPDへの切り替えの話をする時は、提案する以上、近隣にPDを診てくれる病院があるのか、自分たちが受け入れることができるのかなど、非専門医は、患者さんにどのような形で紹介できるのかを考えておかなければいけません。在宅医療で診る場合、重要になるのが“併診”と“多職種連携”です。患者さんに『こういう方法があります。その方法はこの病院の専門医が協力してくれます。訪問診療では私が診ます。いかがですか?』というように提案をする。PDについては専門医の先生に専門的なアドバイスをしていただき、我々プライマリ・ケア医はPDの管理とマイナートラブルの対応をしながら、ご本人、ご家族の希望をよく聞いて時間をかけてACPを行う。不安がある部分は多職種で連携する。こうした形でお話ししていくことが、患者さんやご家族の安心につながっていくと思います」と高木氏。

高木氏は併診でPD患者を診る際、主に以下の4つを行い、専門医と必要な情報を共有。患者の状態によっては専門医の指示のもとで透析液変更などの対応をしている。

➀体液管理(体重、除⽔量、経⼝摂取量、⾷事外⽔分など)

➁感染リスクの確認(出口部、排液など)

➂血液検査のデータチェック(貧血、電解質、アシドーシス、副甲状腺機能など)

➃内服薬の調整

いま、PD患者を診られるプライマリ・ケア医が求められている

「患者さんに腎代替療法が必要になった時や、既に透析をしている患者さんが専門医の元に通院できなくなった時、プライマリ・ケア医が何もしないのではなく、治療法を提案できることが大事」と高木氏は言う。

患者にとっては、自分の性格や家族関係も含めて長年自分のことを知ってくれている医師がQOLに応じた腎代替療法を提案し、最後まで伴走してくれるのは心強い。在宅での看取りも可能となり、こうした関りの中でPD診療が広まることは、患者や家族にとって大変意義深いものとなる。

しかし現在、PDを導入できる医療施設や、PD患者を診ることができるかかりつけ医は少ない。たとえ、かかりつけ医がPD患者を診ていたとしても、G3以降は患者の多くが専門医による診療だけになるため、プライマリ・ケア医がPD患者を診療する機会は限られる。結果として、PD患者を診ることに不安を抱くプライマリ・ケア医も少なくない。

こうした課題に対応するべく創設されたのが、前述の「認定医・連携認定医制度」である。

また、PDの在宅医療は24時間365日のことであり、家族が介護で疲弊してしまう場合もある。そのような時にレスパイト入院やショートステイの利用が望まれるが、“腹膜透析”というキーワードが全国各地に広く行き渡っていないため、医療・介護施設の理解が得難く、受け入れてくれる施設が非常に少ないことは問題だ。

高木氏は次のようなメッセージで講演を締めくくった。「PDに携わるプライマリ・ケア医を増やすとともに、 地域の医療者、介護者への認識を広げ、PD患者を受け入れる地域作りが必要です。今日、話を聞いてくださっている先生方に“腹膜透析”の存在を地域に持ち帰っていただきたい。そして地域の中で患者さんや多職種の医療従事者の方々と話をしながら、“皆で協力してやってみようか”という動きにつなげていただけたら有難いと思います」。

文献

- CKD診療ガイド2024

- Kobayashi A, et al. Clin Exp Nephrol. Mar;29(3):276–282, 2025

- 日本透析医学会統計調査委員会 わが国の慢性透析療法の現況(2023年12月31日現在)

- 厚生労働省『重症化予防WG(国保・後期広域)とりまとめ「糖尿病性腎症重症化予防の更なる展開に向けて」の概要とポイント』

- NIDDK USRDS 2021 End‑Stage Renal Disease

- Alston H, Fan S, Nakayama M. Semin Nephrol. Jan;37(1):93–102, 2017

- 日ノ下文彦. 腎臓機能障害者の高齢化に伴う支援のあり方に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業 平成25~27年度 総合研究報告書, 2016.

- 横田成司, 土田健司. 血液透析から腹膜透析への転換. 臨牀透析 2014; 30(2): 217-225.

- 日本腹膜透析医学会 認定医・連携認定医制度