腎臓病を体外から観察できる遺伝子改変マウスを作製 腎臓病の予防を目指した薬や食品を評価

2019.10.02

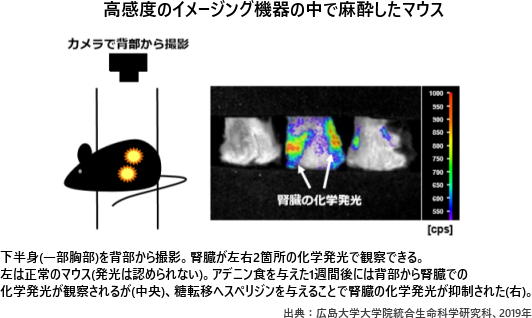

広島大学は、腎臓病の初期の病変を体外から観察する遺伝子改変マウスの作製に成功した。このマウスでは、血液中の腎臓のマーカーが上昇する前の腎臓病の初期の状態において、生体内で化学発光が行なわれる。

動物を生きたまま短期間に評価 同一動物を継時的モニターも可能に

広島大学の研究グループは、腎臓病の初期の病変を体外から観察する遺伝子改変マウスの作製に成功した。腎臓病の初期に化学発光が行なわれるマウスを体外から観察することで、薬や食品の予防効果を短期間に評価し、同じマウスを用いて継時的に機能性を解析することが可能になるという。 人工透析患者数は30万人に達しており、腎臓病の発症を予防したり軽減する治療薬や食品が求められている。 一方で近年、生体内の微弱発光や蛍光を体外から高感度に分析するイメージング機器が開発され、非侵襲性(動物が生きた状態)の評価手法が利用できるようになった。 研究グループは、アデニンを含む食餌により誘発する腎炎の発症時に腎臓で鋭敏に発現が上昇する遺伝子としてSerum amy l oid A3(Saa3)遺伝子に着目。Saa3遺伝子のスイッチオン・オフを利用した「腎炎を体外から検知するマウス」を着想した。 そして、Saa3遺伝子のスイッチ部分(プロモーター領域)にホタルの化学発光を担うルシフェラーゼ遺伝子を連結させた遺伝子が染色体上に組み込まれたトランスジェニックマウスを開発。 このマウスでは、アデニン食の摂取によって腎炎発症の極めて初期(血液中のクレアチニンや尿素窒素が上昇する前の状態)で化学発光が体外から観察された。 さらに、糖転移ヘスペリジンの摂取が化学発光を抑制し、血液中のクレアチニンや尿素窒素のその後の上昇も抑制され、腎炎が予防できたことが示された。

The serum amyloid A3 promoter-driven luciferase reporter mice is a valuable tool to image early renal fibrosis development and shows the therapeutic effect of glucosyl-hesperidin treatment(Scientific Reports 2019年10月1日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]