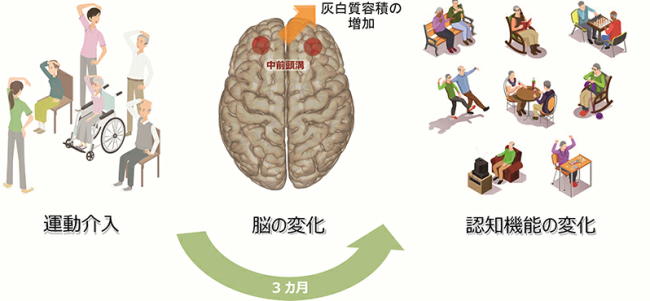

高齢者の認知機能は3ヵ月間の運動介入により向上 運動は短期間であっても認知機能や脳の可塑性を促す

3ヵ月間の運動介入により高齢者の認知機能は向上し、前頭前野の皮質容積も増加

これまで運動習慣が、加齢による認知機能の低下を防ぎ、脳の機能や皮質容積、皮質厚を変化させることは報告されてきたが、認知機能と脳の変化がどのように関係するかについてははっきりした結果が得られていなかった。

そこで研究チームは、平均年齢73歳の高齢者50名を体操教室に週1回通う介入群と通わない待機群に分け、認知課題の成績や脳の変化にどのような違いがあらわれるかを調べた。

介入開始前と介入終了直後に、認知課題と、磁気共鳴画像法(MRI)を用いて脳画像計測(脳構造と課題中の活動)を行った。認知機能検査として軽度認知障害の検査に使われるMoCA(Montreal Cognitive Assessment)と、MRI課題としてワーキングメモリ課題(N-back)を用いた。

MoCAは、早期発見が困難な初期の認知障害を発見するために使われる簡易認知検査。記憶、知覚、注意、言語などの多様な検査項目を含む。また、ワーキングメモリ課題は、画像などを短期的に記憶に保ちながら、他の処理を並行して行うために必要な作業記憶を調べる課題。数字や顔などの現行刺激を短期記憶にとどめながら、先行刺激が同じであるかどうかを連続的に判断することが要求される。

その結果、3ヵ月後に、介入群ではMoCAの成績が介入前に比べ上昇し、前頭前野の中前頭溝の皮質容積が増加していた。さらに、中前頭溝の容積が増加している人ほどMoCAの成績が向上していた。

一方、待機群では、3ヵ月後でもMoCAの成績の向上がみられず、脳の深部にあり記憶に関わる海馬の容積が減少していた。

また、ワーキングメモリ課題中の前頭前野における領域間の機能的連結が強くなっている高齢者ほど、MoCAの成績が維持されていた。つまり、加齢による認知機能の低下を補う代償機能が前頭前野で働いたと解釈できる。

運動により加齢にともなう認知機能の低下が抑えられる 年齢的な限界などに課題

研究は、京都大学大学院総合生存学館の積山薫教授らの研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「Cerebral Cortex」にオンライン掲載され、10月号に紙面で掲載された。

これまでに報告されている研究は、運動介入期間は6ヵ月以上が多く、3ヵ月という短期間の運動介入による効果について、行動面と神経学的側面を網羅した確かな知見は得られていなかった。

「これらの結果は、高齢者が日頃の運動を続けることにより、短期間であっても、脳や認知機能の変化を促し、日常生活の質を維持できる可能性を示唆しています。短期間の運動習慣であっても、加齢にともなう認知機能の低下が抑えられ、前頭前野の皮質容積が変化することが分かりました。」と、研究グループでは述べている。

一方、今後明らかにしていかなければならない課題もあるとしている。「前頭前野を含む脳の可塑性には年齢的な限界はないのでしょうか。また、より効果的に認知機能や脳の可塑性を促す方法はあるでしょうか。今後の研究において、さらに科学的知見を積み上げていく必要があります」としている。

京都大学大学院総合生存学館

Prefrontal Plasticity after a 3-Month Exercise Intervention in Older Adults Relates to Enhanced Cognitive Performance(Cerebral Cortex 2021年5月3日)