全国規模の肥満症データベース「J-ORBIT」が稼働開始 電子カルテ情報を活用 肥満症専門の医療機関に導入 日本肥満学会と連携

電子カルテから肥満症診療に関するデータを直接かつ自動的に抽出し、データセンターに送信・蓄積するシステム「J-ORBIT(診療録直結型肥満症データベース)」を、日本肥満学会との連携により開発したと、神戸大学などが発表した。

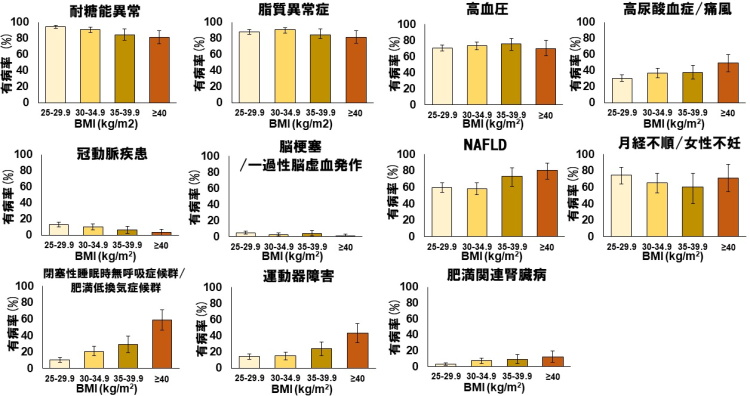

このデータの分析により、肥満の程度が進行するにつれて合併する健康障害の数が増加すること、さらに肥満の程度によって発生しやすい疾患の種類が異なることなども明らかにした。

現在、肥満症の専門診療を行う7つの医療機関に導入されており、約3,000人の肥満症患者の診療データがリアルタイムで蓄積されているという。

診療録直結型の肥満症データベース「J-ORBIT」

ビッグデータを活用し肥満症に取り組む

電子カルテから肥満症診療に関するデータを直接かつ自動的に抽出し、データセンターに送信・蓄積するシステム「J-ORBIT(診療録直結型肥満症データベース)」を、日本肥満学会との連携により開発したと、神戸大学などが発表した。

現在、肥満症の専門診療を行う7つの医療機関に導入されており、約3,000人の肥満症患者の診療データがリアルタイムで蓄積されているという。研究は、神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の小川渉教授らの研究グループによるもの。

研究グループは今回、このデータの分析により、肥満の程度が進行するにつれて合併する健康障害の数が増加すること、さらに肥満の程度によって発生しやすい疾患の種類が異なることなどを明らかにした。研究成果は、「Journal of Diabetes Investigation」に掲載された。

近年、肥満症の治療は大きな進展を遂げ、強い減量効果をもつ肥満症治療薬が相次いで開発され、外科的治療も全国的に普及している。今後は、このシステムを活用して、今後数年以内に肥満症患者1万人の登録を目指し、参加施設を拡大していくとしている。治療効果のデータなどを分析することにより、肥満症のより良い治療法や治療薬の開発に貢献できると考えられる。

肥満症患者は平均して3.5個の健康障害を抱えている

耐糖能障害、脂質異常症、高血圧が肥満に高率に合併

研究グループは今回、1,169人の肥満症患者の情報を分析した。対象となった肥満症患者の平均年齢は56.9±15.3歳、BMIは31.4±6.1だった。

対象患者は、平均して3.5個の肥満関連健康障害を抱えており、合併する健康障害の数はBMIが増加するにつれて増え、最大で10の健康障害を有する患者も確認された。

さらに、高尿酸血症/痛風、睡眠時無呼吸症候群/肺胞低換気、膝や股関節の変形性関節症などの整形外科疾患、肥満関連腎臓病といった疾患は、BMIが増加するにつれて合併率が高まることが明らかになった。 また、BMIの上昇にともない、家族に肥満者がいる割合や小児期の肥満歴を有する割合も増加した。

合併頻度が高い健康障害として頻度が高いのは、2型糖尿病を含む耐糖能異常、脂質異常症、高血圧であり、60~80%の患者で合併が認められた。これらに次いで、女性では月経不順や不妊の合併も高く60%以上の合併率だった。このようなデータは、肥満症で実際に診療を受けている患者の実態を調査したものとして例がなく、今後の治療薬の開発戦略などにおいても重要な示唆をもたらす情報だ。

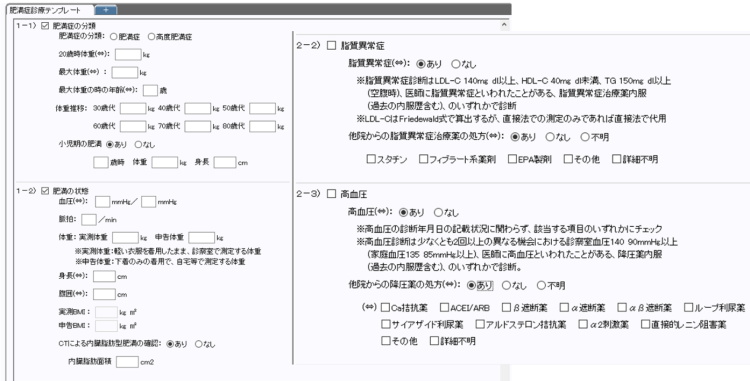

肥満症診療専用のテンプレートを電子カルテに導入

日々の診療で得られたリアルタイムのデータを活用

肥満は、糖尿病、高血圧、心臓病に加え、膝や腰の障害などの整形外科的疾患、月経異常や不妊などの婦人科疾患、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝など、多様な疾患も発症基盤になる。

肥満による健康障害を適切に予防するためには、どの程度の肥満がどのような疾患リスクをもたらすのか、また、どの程度の減量が疾患リスクの軽減に寄与するのかといった情報が不可欠だ。しかし、こうした情報を明らかにするには、多くの患者を対象とした継続的な情報の収集が必要となる。

これまで、地域や職場における健康診断データや保険診療でのレセプト情報などの活用が試みられてきたが、得られる情報は限定的であり、収集されるデータの正確性に懸念が生じる場合も少なくない。そのため、より包括的で精度の高いデータを継続的に収集できるシステムの開発が求められていた。

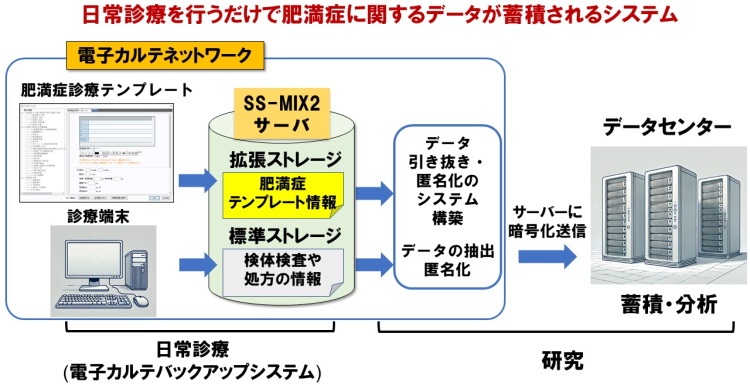

日本では、大規模医療機関の電子カルテ情報は「SS-MIX2」と呼ばれる医療情報の保管システムに記録されている。このSS-MIX2に保管されたデータは、有用な大規模医療ビッグデータとしてさまざまな活用が期待されている。

ただし、SS-MIX2に保管されるのは、血液や尿などの検体検査データ、薬剤処方データなど、コード化された情報のみで、患者の病歴、血圧や体重を含む身体診察の情報などはコード化されていないため、SS-MIX2には保管されない。また、病名はコード化されているが、電子カルテに記載される病名は基本的に保険償還のために記載されたものであり、患者の病態を正確に反映しないことがある。

研究グループは、こうした課題を解決するため、肥満症診療専用のテンプレートを医療施設の電子カルテに導入した。このテンプレートでは、肥満症に関連する病歴や健康障害の有無をクリック形式で記録できる。また、体重、腹囲、血圧、脈拍などの身体診察情報も数値として入力可能だ。テンプレートに記録された情報は、電子カルテ内に文字情報として表示されると同時に、コード化情報としてSS-MIX2に記録される。

これにより、肥満症診療に関する情報と、通常SS-MIX2に記録される検体検査データや薬剤処方データを一元的に取り出し、匿名化した上でデータセンターに送信することが可能となり、このシステムにより、日々の診療で得られたリアルタイムのデータを活用したデータベースが構築されることになる。

日本肥満学会との連携事業として実施

肥満症患者1万人の登録を目指す

このデータベースに参加している医療施設は、2025年3月時点で、神戸大学医学部附属病院、国立国際医療研究センター病院、東京大学医学部附属病院、岡山大学病院、徳島大学病院、滋賀医科大学医学部附属病院、岐阜大学医学部附属病院。データセンターは、国立国際医療研究センターに設置されている。

「このデータベースシステムは日本肥満学会との連携事業として実施されており、現在全国で肥満症を専門的に診療している7施設が参加し、約3,000名の肥満症患者の臨床データが日々蓄積されています。今後数年以内に施設数を20程度に拡大して肥満症患者1万人の登録を目指しています」と、研究者は述べている。

「また、現在、治療による減量の程度と健康障害の改善度に関する研究が進行中であり、これらのデータを通じて、どのような健康障害を有する患者がどの程度の減量を必要とするかについての知見が明らかになると期待されます。加えて、肥満症治療薬を開発している企業との共同研究も行われています」としている。

近年、強い減量効果が期待できる新薬が発売され、今年もさらに強力な新薬が発売される予定であり、現在開発中の薬剤の中には、20~25%もの減量効果が報告されているものもある。肥満症治療が大きな変革期を迎えるなかで、今回のようなデータベースの開発は大きな意義をもつと考えられる。

なお研究は、日本医療研究開発機構(AMED)(課題番号:16816396)の支援を受けて行われた。

J-ORBIT 診療録直結型肥満症データベース

神戸大学大学院医学研究科内科学講座 糖尿病・内分泌・総合内科学分野

Relation between obesity and health disorders as revealed by the J-ORBIT clinical information collection system directly linked to electronic medical records (J-ORBIT 1) (Journal of Diabetes Investigation 2025年3月27日)