脂肪細胞の糖鎖がインスリンの働きを強くする ヘパラン硫酸が白色脂肪細胞の機能を向上 血糖値を正常に

白色脂肪組織でヘパラン硫酸が減ると、インスリンの働きが低下して血糖値が上昇する

東北大学は、白色脂肪細胞でのヘパラン硫酸の血糖値調節に対する機能を明らかにした。培養細胞では、ヘパラン硫酸は白色脂肪細胞の機能を向上させて、ブドウ糖を取り込む能力を増やし、マウスでは、白色脂肪細胞にヘパラン硫酸があることで、インスリンの働きが良くなり、正常な血糖値が維持できることを明らかにした。

ヘパラン硫酸は、細胞の外側にある糖鎖のひとつで、糖類が直列につながった長い構造をもつ。ほとんどすべての細胞にあり、さまざまな細胞機能を調節することが知られている。これまで、血糖値の調節において重要な白色脂肪細胞でのヘパラン硫酸の機能について詳細は分かっていなかった。

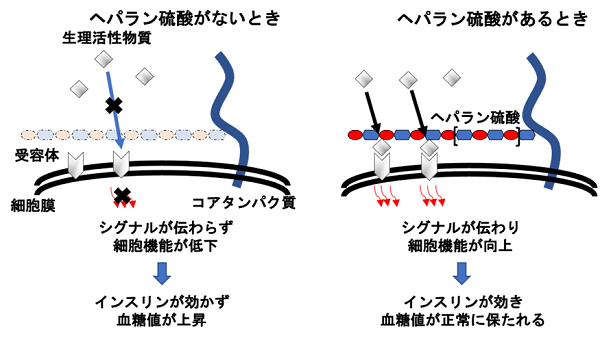

[右図]白色脂肪細胞にヘパラン硫酸がある場合。生理活性物質のシグナルを強めることで細胞機能が向上し、結果としてインスリンの働きが強まり血糖値の維持に寄与する。

研究グループはまず、ヘパラン硫酸が減少した白色脂肪細胞株(3T3-L1細胞)を作製し解析した。その結果、ヘパラン硫酸が減ると、脂肪細胞が十分に分化せず、インスリンによるブドウ糖取り込み能が減少することが示された。

これにより、3T3-L1細胞のブドウ糖取り込み能を維持するためには、ヘパラン硫酸が必要であることが示唆された。また、そのメカニズムとして、ヘパラン硫酸がBMP(骨形成因子)やFGF(線維芽細胞増殖因子)といったタンパク質の作用を強めることを突き止めた。BMP4は脂肪細胞の分化を促進し、FGF1は脂肪細胞の分化を促進することが報告されている成長因子だ。

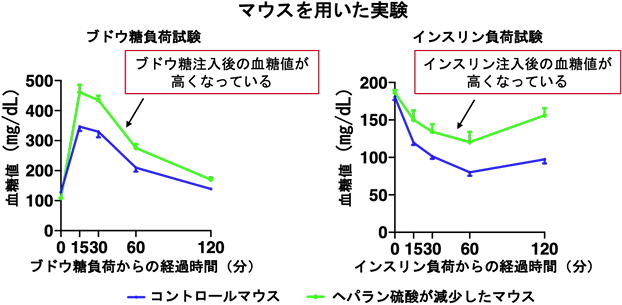

次に、白色脂肪組織でヘパラン硫酸が減少したマウスを遺伝子組換え技術を用いて作製し、インスリンの働きと血糖値について検討した。このマウスではインスリンが効きづらくなり、その結果、血糖値が高くなった。

以上から、ヘパラン硫酸は白色脂肪細胞の機能を向上させて、インスリンの働きを強め、血糖値を下げる役割があることが明らかになった。

研究は、東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野の吉川雄朗准教授、松澤拓郎氏らのグループによるもの。研究成果は、「Journal of Biological Chemistry」にオンライン掲載された。

「今回の研究により、白色脂肪細胞でのヘパラン硫酸の血糖値調節に対する機能が明らかになりました。今後、この研究成果を糖尿病の病態解明や治療薬の開発へとつなげていきたいと考えています。また今回の発見によりヘパラン硫酸についての理解がいっそう進むことも期待されます」と、研究グループは述べている。

東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野

Heparan sulfate promotes differentiation of white adipocytes to maintain insulin sensitivity and glucose homeostasis(Journal of Biological Chemistry 2021年7月24日)