血中脂質ジアシルグリセロールが糖尿病の動脈硬化進展に関わることを発見 大阪大学ら

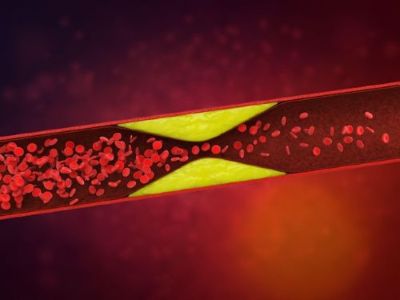

大阪大学の研究グループらは、糖尿病患者の動脈硬化進展に、血中脂質であるジアシルグリセロールが関わることを発見したと発表した。本研究成果は、糖尿病状態における動脈硬化の進展メカニズムの究明や、治療法の創出につながることが期待される。

糖尿病は高血糖を引き起こすことを主な病態とするが、脂質代謝にも異常を来すことが知られている。糖尿病における動脈硬化の進展に脂質が関わることはわかっていたが、具体的にどの血中脂質が関わっているのかは明らかでなかった。血中脂質には似た構造のものが多いため、多種類の脂質を正確に一括測定するには技術的な課題も存在していた。

研究グループは、大阪大学医学部附属病院に通院中の2型糖尿病患者から約350種の脂質を、九州大学が開発した測定法を用いて網羅的に測定した。さらに頸動脈エコー検査で動脈硬化の程度を示す頸動脈IMT(内膜中膜複合体厚)を評価して血中脂質と動脈硬化進展の関係を調べている。

その結果、複数のジアシルグリセロール(様々な脂肪酸を含むジアシルグリセロール)が頸動脈IMT肥厚と有意に関連していることが明らかになった(p<0.05)。総DG値についても頸動脈IMT肥厚との有意な関連が示されている(p<0.05)。

さらに5年間にわたり動脈壁の変化を調査したところ、血中ジアシルグリセロールが高いほど頸動脈IMTの増加速度が大きいことが明らかになった。

また、標準的な動脈硬化予測モデルに総DG値を追加することで、頸動脈IMT変化の予測能力が向上するかを検証した。その結果、総DG値の追加で頸動脈IMT予測能の改善が確認されている(調整済みR二乗決定係数が 0.101から0.206に改善)。

動脈硬化は、糖尿病患者にとって健康寿命の観点から重大な合併症であるが、今回の研究により、血中のジアシルグリセロール測定により動脈硬化が進みやすい患者の判別がより正確になることが示唆された。研究グループは、「現時点ではジアシルグリセロールがどのように動脈硬化を進ませるかは明らかではないが、今後ジアシルグリセロールが動脈硬化を進展させる仕組みを解明することで、新たな動脈硬化の治療法の発見が期待される」としている。

本研究は、大阪大学大学院医学系研究科の田矢直大氏(糖尿病病態医療学)、片上直人氏、下村伊一郎氏(内分泌・代謝内科学)らの研究グループが、九州大学生体防御医学研究所の馬場健史氏(高深度オミクスサイエンスセンターメタボロミクス分野)らと行ったもので、2025年7月20日付で、学術誌『International Journal of Molecular Sciences』(オンライン)に掲載された。