広範囲180度の眼底撮影ができる超広角眼底カメラを開発 糖尿病網膜症などの早期発見に期待

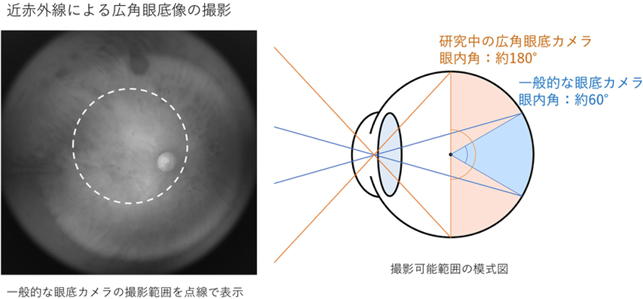

現在、健康診断で用いられている普及型の眼底カメラは、視野角が60度程度であり、眼底の一部しか検査できないが、もっと広い視野角で眼底を撮影し検査すれば、糖尿病網膜症、緑内障、網膜色素変性症などを早期に発見できるようになるとしている。

広範囲180度の眼底撮影が可能な超広角眼底カメラを共同開発

奈良先端科学技術大学院大学とタムロンは、超広角眼底カメラを共同開発したと発表した。広範囲180度の眼底撮影が可能で、糖尿病網膜症、緑内障、網膜色素変性症などの眼疾病の早期発見に貢献できる可能性がある。

現在、日本人の主な失明原因は、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病網膜症で、これら疾病による失明を防ぐには早期発見が重要であり、定期的な眼底撮影検査が有効な手段となっている。

しかし、健康診断で現在用いられている普及型の眼底カメラは視野角が60度程度であり、眼底の一部しか検査できていない。もっと広い視野角で眼底を撮影し検査することができれば、疾病を早期に見つけることができる確率を大幅に改善できる可能性がある。

そこで同社は、眼底カメラ用に超広角のレンズを専用設計・試作し、この超広角レンズを奈良先端大に提供。同大で開発された近赤外光を利用した眼底カメラに組み込んだ。

そして、この新しい眼底カメラにより超広角の眼底撮影に成功し、その撮影の視野角は約180度であることを確認した。今回開発した技術では、瞳孔を拡げるための散瞳剤(点眼薬)を使用することなく、広範囲の眼底像を取得することが可能になる。

今回の成果は、大きく2つの新開発の技術により実現した。1つは、タムロンで試作した超広角レンズ。瞳孔を通して広範囲な眼底を撮影するため、同社の高度なレンズ設計技術が貢献している。2つ目は、奈良先端大で開発された近赤外光の照明技術。瞳孔から近赤外光を眼底の広い領域に安定的に照射するため、さまざまな新規技術が取り入れられた。

今後は、医学部との連携により医学的な価値を確認した後に、既存の眼底カメラメーカーと協業して製品化を目指す予定。奈良先端大では、今回、超広角化にあわせて開発したカラー化画像取得対応の近赤外照明システム技術も盛り込んで、従来研究・開発を行っている自撮り可能な在宅ヘルスケア向け眼底カメラのさらなる小型化、高性能化を継続していく。

研究は、奈良先端科学技術大学院大学の先端科学技術研究科・物質創成科学領域・光機能素子科学研究室の太田淳教授、竹原浩成特任助教と、タムロン研究開発センターによるもの。研究成果は、9月に開催された「第82回応用物理学会秋季学術講演会」で発表された。

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 光機能素子科学研究室

タムロン