腎臓病の早期診断のための新たな尿検査法を開発 尿中の細胞外小胞の発現パターンを解析し腎機能の低下を検出

尿中細胞外小胞が腎機能低下を早期に捉える新たなバイオマーカーになる可能性

東京大学などは、小児腎臓病患者の尿中にある細胞外小胞という小さな構造物を解析し、慢性的な腎機能の低下と関連する変化を発見したと発表した。腎機能低下を早期に捉える新たなバイオマーカーになる可能性があるとしている。

腎臓病の早期発見を目的として、尿を用いた腎臓検診が幅広い年代で行われているが、既存の尿検査では異常を捉えることが困難な疾患が存在します。たとえば若年成人などの慢性腎臓病、および末期腎不全の最多原因である先天性腎尿路異常は、血尿やタンパク尿などでは検出が困難だ。

またそれらの疾患では、尿を濃縮することが難しく、薄い尿(希釈尿)となることも、通常の尿検査で異常を捉えることを困難にしている。一方、血液検査で腎機能を評価することも広く行われているが、採血が必要であり、さらに血液検査では腎組織の早期の変化をとらえづらい病態も多くある。

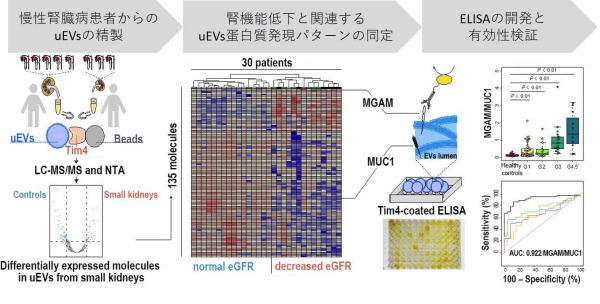

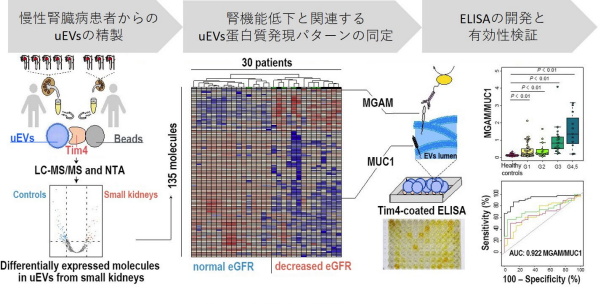

そこで研究グループは、さまざまな臓器や細胞から放出される細胞外小胞のなかでも、尿の中にみられる「尿中細胞外小胞(uEVs)」に着目し、粒子の形状やタンパク質の発現パターンなどを調べた。

血液や尿などの体液中には、さまざまな臓器や細胞から細胞外小胞という細胞膜で包まれた小さな構造物が放出されている。uEVsは、尿の希釈の影響を受けづらく、また腎臓組織自体の変化を反映すると考えられる。

その結果、uEVsの特徴を解析することで、尿から腎機能の低下を検出できることが示唆された。この結果を応用し、uEVsをバイオマーカーとする尿検査法を試行したところ、小児の腎機能低下の診断に有益な方法であることが明らかになった。

uEVsを用いる検査では、腎組織の変化を非侵襲的に直接捉えることが可能となるため、この検査方法を確立することは、早い段階の治療開始が望まれる腎臓病に対する早期診断、予後の改善につながるものと期待されるとしている。

研究は、東京大学医学部附属病院小児科の滝澤慶一助教、がん研究会がんプレシジョン医療研究センターがんオーダーメイド医療開発プロジェクトの植田幸嗣プロジェクトリーダー、東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻ナノバイオデバイス研究室の一木隆範教授、東京大学医学部附属病院小児科/東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻小児科学准教授の張田豊氏によるもの。研究成果は、米科学誌「iScience」にオンライン掲載された。

既存の検査法では検出できなかった腎臓の変化を捉えることが可能

慢性腎臓病の原因はさまざまですが、原因によらず機能するネフロン(腎単位)が減少を続けると不可逆的な腎機能不全にいたる。そこで研究グループは、その変化をuEVsを用いて捉えることができないかを検討した。

その結果、まず健常児のuEVsはネフロンのさまざまな種類の細胞から分泌されていることが分かった。次に、小児の慢性腎臓病患者と健常児のuEVsについて、物理的な特徴とタンパク質の発現(プロテオーム)を比較した。

粒子の特徴としては、腎機能が低下した患者ではuEVsの大きさが変化することが分かった。そして、先天的に腎臓のネフロン数が減少している低形成腎という疾患の患者で、タンパク質の発現パターンに特徴的な変化があることを見出した。

さらに、この発現パターンの変化を利用すると、さまざまな腎疾患の患者で、腎機能低下をきたしている症例を検出することができた。すなわち、uEVsの特徴を解析することで、尿のみを用いて腎機能の低下を検出できる可能性が示唆された。

次に、これらの結果を応用して、uEVs中の特徴的な変化のうち、複数の分子の発現量を簡易的に測定するシステム(尿検査法プロトタイプ)を作成しま。

実際にこの方法で検査したところ、小児での腎機能低下の診断に有用であることが分かった。uEVsを用いた検査法は、従来の尿検査や血液検査に加え、腎組織の変化を直接捉えることができる新しい検査方法として期待されるという。

「今回の研究から、uEVsの変化が既存の検査法では検出できなかった腎臓の変化を捉えることができること、またウイルスの抗体検査などでも用いられている簡便なELISAという方法への応用が可能であることが明らかになりました」と、研究グループでは述べている。

「小児では先天的要因の影響をより大きく受けますが、早期に治療を開始することで末期腎不全に進行する速度を遅延させる効果があることが知られています。今後、uEVsを用いた方法を検査法として確立することにより、腎臓病の早期診断、予後の改善につなげることを期待しています」としている。

東京大学医学部附属病院小児科

Urinary extracellular vesicles signature for diagnosis of kidney disease (iScience 2022年11月9日)