グルコース代謝経路「ポリオール経路」を解明 血糖調節にも関与するグルコース感知システムを発見

解糖系以外のグルコース代謝経路がグルコース感知に関与

研究は、久留米大学分子生命科学研究所の佐野浩子講師が、同大学循環器病研究所、熊本大学発生医学研究所、同大学生命資源研究・支援センター、群馬大学生体調節研究所、国立遺伝学研究所と共同で行ったもの。研究成果は、「PLOS Biology」に掲載された。

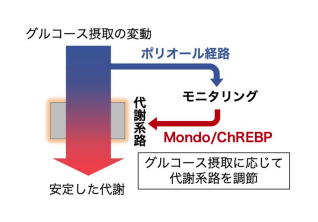

摂取したグルコースに合わせて代謝レベルを調節する仕組みのひとつは、細胞外からのグルコース取り込み量に合わせた細胞内の代謝酵素の発現調節だ。細胞内ではMondo/ChREBPと呼ばれる転写調節因子がグルコース存在下で活性化されて核内に移行し、多くの代謝酵素の発現を制御する。

しかし、細胞内のMondo/ChREBPが細胞外からのグルコース取り込み量を感知する仕組みについてはよく分かっていなかった。

グルコースなどの細胞外の栄養素は細胞内に取り込まれて代謝されるが、細胞内に取り込まれたグルコースはただちに解糖系で代謝されるので、解糖系代謝産物の量でグルコース量を感知できそうだが、実際にはそうなっていない。

生命維持に必須のエネルギー産生に直結する解糖系には、グルコース取り込み量によってエネルギー産生が大きく変動しないように、貯蔵糖や代謝産物によるフィードバック制御などの仕組みが備わっている。

そのため、解糖系の代謝産物量は細胞外からのグルコース取り込み量をあまり反映しないと考えられる。このことから、解糖系以外のグルコース代謝経路がグルコース感知に関与することが予想されるが、そうした代謝経路はみつかっていなかった。

ポリオール経路は血糖調節にも関与するグルコース感知システム

そこで研究グループは、「ポリオール経路」と呼ばれるグルコース代謝経路に着目。ポリオール経路はグルコースを、ソルビトールを経てフルクトース(果糖)に変換する代謝経路。酵母からヒトまでの進化段階にある多くの生物がポリオール経路をもっている。

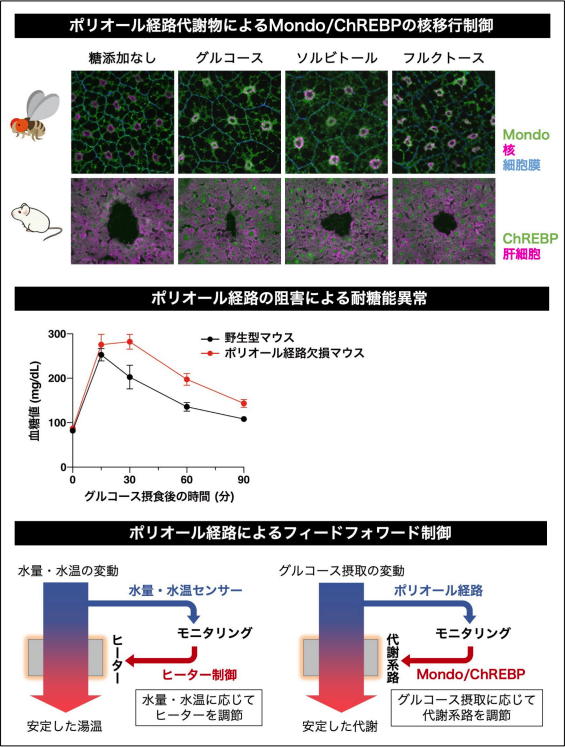

ショウジョウバエを用いた研究により、ポリオール経路がグルコース摂取に応じてMondo/ChREBPの核への移行や転写活性を制御することを明らかにした。このことは、ポリオール経路がグルコース感知システムとして働くことを示している。

一方、飢餓状態ではグルコース感知にポリオール経路は不要であることが明らかになった。飢餓状態では貯蔵糖が枯渇して緩衝作用が失われると考えられる。こうした状況では、解糖系の代謝産物がグルコース取り込み量を反映するようになり、解糖系もグルコース感知システムとして機能する可能性が考えられるという。

研究グループはさらに、ポリオール経路がマウスでもグルコース感知システムとして働くことを明らかにした。マウスで摂食したグルコースを代謝する主要な臓器は肝臓だが、ポリオール経路は肝細胞でグルコース摂取に応じたMondo/ChREBPの核移行を制御することを明らかにした。

また、ポリオール経路を欠損したノックアウトマウスでは、摂食後の血糖値の回復が遅れること、つまり耐糖能障害が起こることも確かめた。

これらの結果から、ポリオール経路はグルコース感知システムであり、血糖調節にも関与することが示された。

ポリオール経路はグルコース変動を感知し先回りして代謝を調節

ポリオール経路によるグルコース代謝の調節は沸かし器の仕組みに似ており、湯沸かし器は流入する水量と水温を感知してヒーターを調節する。こうした制御を「フィードフォワード制御」と呼ぶが、この制御では制御対象(湯温)に変化が起こる前に、操作内容(ヒーターの強度)を変えることにより、状況変化(水量・水温)の影響を最小限に抑えるという利点がある。

ポリオール経路はグルコース変動を感知し先回りして、代謝を調節することで、代謝状態を適切に保つ働きがあると考えられるという。

何億年もの進化を超えて保存されているポリオール経路は、グルコース代謝調節という生命の根本的な仕組みに関わり、耐糖能障害にも関わっている可能性がある。

「ポリオール経路では、最終的にフルクトース(果糖)が生成されます。フルクトースは炭酸飲料などに多く含まれ、その過剰摂取は肥満、脂肪肝、がんの増悪などを引き起こすことが知られています。本研究の結果から、フルクトースの過剰摂取はグルコース感知の撹乱を引き起こすことが考えられます」と、研究グループは述べている。

「ポリオール経路は、現代病である耐糖能障害にも関わっている可能性があり、糖の過剰摂取や代謝異常による疾患メカニズム解明に向けて新たな視点が得られる可能性があります」としている。

久留米大学分子生命科学研究所

The polyol pathway is an evolutionarily conserved system for sensing glucose uptake (PLOS Biology 2022年6月10日)