ストレス応答機構を介した脂肪細胞による食欲制御機序を解明 糖尿病や肥満への治療応用に期待

脂肪細胞での統合的ストレス応答経路の活性化が高脂肪食の過食による肥満を改善

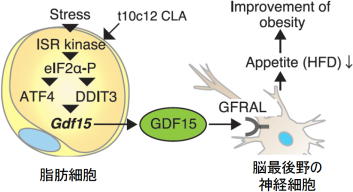

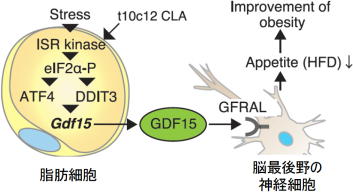

アディポカインGDF15による摂食制御機構

徳島大学などは、脂肪細胞が食欲を調節する細胞内ストレス応答の仕組みを新たに解明したと発表した。

脂肪細胞は単なるエネルギーの貯蔵庫だけでなく、体内で最大の重量をもつ内分泌器官であることが分かってきた。

研究グループは今回、脂肪細胞の統合的ストレス応答経路の活性化は、脂肪細胞からの内分泌ホルモン「GDF15」の分泌を増大させ、脳の最後野に発現する受容体「GFRAL」を介して食欲、とくに脂肪を多く含む食事への食欲を減退させて肥満を改善することを解明した。

肥満を含めた過食による肥満や2型糖尿病、がん悪液質による食欲減退と関連している可能性があり、新たな治療標的となることが期待される。

肥満では摂食調節系の破綻が生じている GDF15投与により高脂肪食の摂食が減少

脂肪細胞は、余剰エネルギーを脂質として蓄えることで肥大化し肥満につながる。それに加えて、さまざまな内分泌ホルモンを分泌して、脂肪細胞自身だけでなく、さまざまな臓器に働きかけ全身の代謝恒常性を維持していることが分かってきた。脂肪細胞由来の内分泌ホルモンであるアディポカインは、肥満や2型糖尿病などの生活習慣病治療標的のひとつとして期待されている。

徳島大学の研究グループはこれまで、統合的ストレス応答とよばれる細胞の「ストレス適応反応」に着目して、全身の代謝恒常性での役割を研究してきた。統合的ストレス応答は、細胞が種々のストレスにさらされたときに遺伝子の発現とタンパク質の翻訳の両面の制御によって、ストレスに適応するための細胞の防御システムだ。

これまでに統合的ストレス経路は、肝臓、骨格筋、脳(神経系)などさまざまな臓器の細胞で多彩な役割をもち、その過剰な活性化や活性化不全が種々の疾患と関連していることが分かってきた。しかし、脂肪細胞でどのような機能をもつか、その詳細な役割は不明だった。

そこで研究グループは、まずストレスがない状態でも脂肪細胞特異的に統合的ストレス応答を任意の時期に活性化できる遺伝子改変マウスを作成した。その結果、脂肪細胞での統合的ストレス応答の活性化は、通常のマウス飼料を給餌したときは影響が認められなかったものの、高脂肪のマウス飼料を給餌したときのみ体重の増加が抑制されることを見出した。

統合的ストレス応答の活性化は、脂肪細胞自身の代謝関連遺伝子の発現や機能に大きな影響を及ぼさなかったが、高脂肪飼料の摂食量が減少していることが分かった。体重変化に一致して統合的ストレス応答の活性化は、通常飼料の摂食量に影響しなかった。

また、肥満誘導後であっても遺伝子改変マウスは、統合的ストレス応答の活性化により高脂肪飼料の摂食が低下し、脂肪量が減少するなど、肥満の改善が認められた。

統合的ストレス応答の活性化による遺伝子発現変化について解析したところ、摂食行動を制御する内分泌ホルモンとして知られている「GDF15」の発現が大きく上昇し、血中のGDF15濃度も増加していた。

脳の最後野に限局し、GDF15の受容体として知られる「GFRAL」のノックアウトマウスと遺伝子改変マウスを用いた解析から、統合的ストレス応答による高脂肪飼料の摂食低下がGDF15とGFRALを介していることが確認された。

また、マウスは通常飼料と高脂肪飼料の2つを与えられると高脂肪飼料を優先的に食べるが、低濃度のGDF15投与によって高脂肪飼料の摂食が減少して、通常飼料を食べるようになることが分かった。

さらに、脂肪細胞で統合的ストレス応答経路を活性化させる物質として、共役リノール酸のひとつを見出し、それに高脂肪食の摂食を減退させる作用があることを見出した。

アディポカインに着目した肥満の新たな治療標的に

研究は、徳島大学先端酵素学研究所生体機能学分野の親泊政一教授、三宅雅人講師が、徳島大学大学院医歯薬学研究部の阪上浩教授(代謝栄養学分野)、徳島大学専門研究員の泰江章博氏、理化学研究所の清成寛チームリーダーらと共同で行ったもの。研究成果は、「iScience」に掲載された。

今回の研究により、脂肪細胞で統合的ストレス応答経路の活性化が高脂肪食の過食による肥満を改善することが示された。

肥満では摂食調節系の破綻が起きているが、今回の結果は、肥満であっても統合的ストレス応答-GDF15が機能することを示しており、アディポカインに着目した肥満の新たな治療標的となる可能性がある。

また、GDF15はがん悪液質の病態にも関与していることが報告されていることから、肥満や2型糖尿病などの生活習慣病だけでなく、がん患者のQOL改善のための治療標的となる可能性も秘めている。

徳島大学 先端酵素学研究所

Integrated stress response regulates GDF15 secretion from adipocytes, preferentially suppresses appetite for a high-fat diet and improves obesity (iScience 2021年11月15日)