糖尿病注射薬[インスリン・GLP-1受容体作動薬]のヒヤリ・ハット事例 薬物療法が複雑化 作用機序の異なる薬剤が多種あり併用治療も

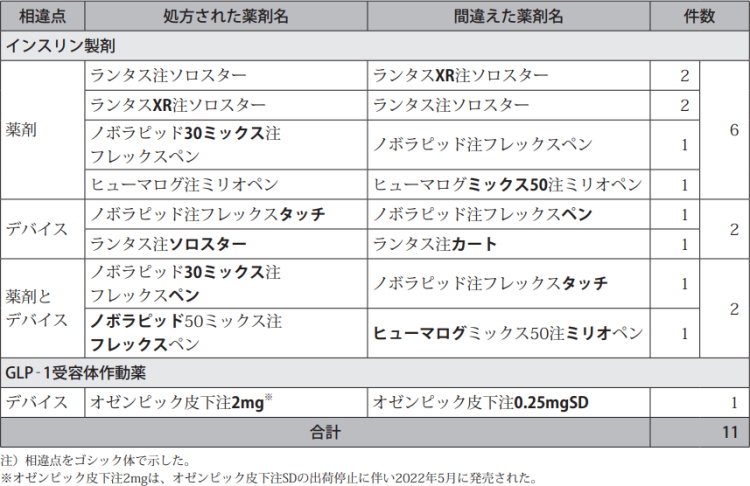

インスリン製剤・GLP-1受容体作動薬の取り違え・間違いの事例報告

日本医療機能評価機構は、「薬局ヒヤリ・ハット事例収集 ハット事例収集・分析事業」第28回報告書を公表した。

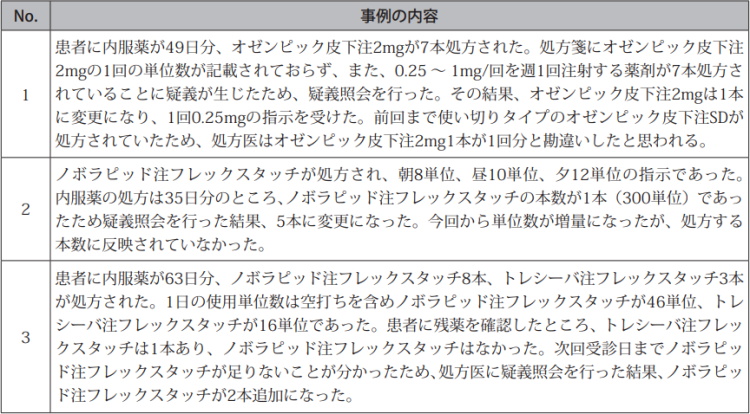

今回の分析の対象となったのは、2022年7月~8月に報告された、糖尿病治療剤の注射薬に関する事例。報告された事例は104件で、うち調剤に関するヒヤリ・ハット事例が25件、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例が79件だった。

在宅自己注射の対象疾患が広がっており、医療機関の外来で注射薬が処方されるケースは増加している。糖尿病治療剤の注射薬にはインスリン製剤のほかにGLP-1受容体作動薬があり、同事業にも糖尿病治療剤の注射薬に関する事例が多数報告されているという。

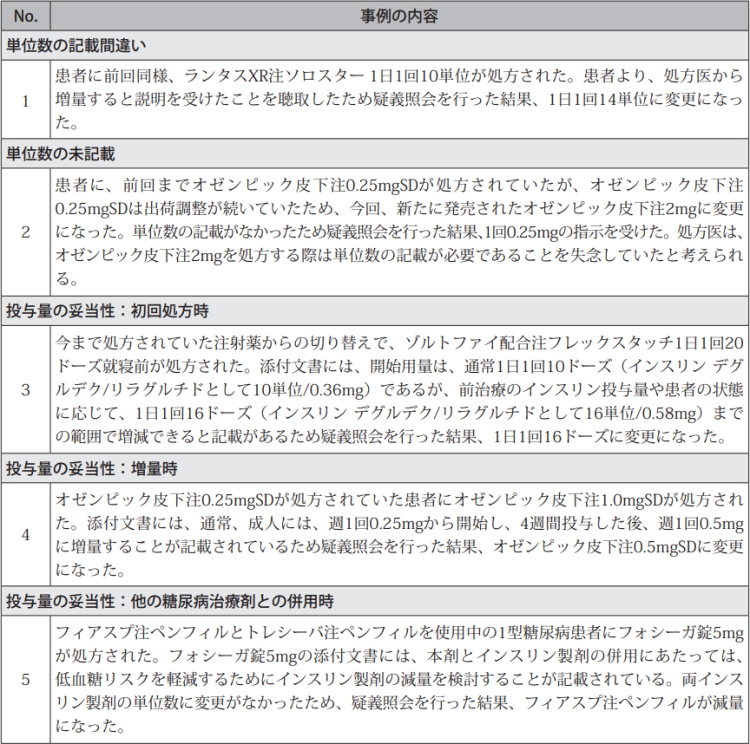

そこで報告書では、注射薬に関する事例のうち、糖尿病治療剤に関する事例について分析を行った。糖尿病治療剤の注射薬に関する事例を、調剤に関するヒヤリ・ハット事例と疑義照会や、処方医への情報提供に関する事例に分けて分析している。

インスリン製剤は、▼ブランド名が同じでも作用時間が異なる製剤、▼それらの混合製剤、▼1mL当たりの単位数が異なる製剤がある。さらに、▼同一名称の薬剤に複数のデバイスがある製剤もある。そのため、薬剤取り違えが起きやすいことを認識して調製および鑑査を行う必要があるとしている。

調製および鑑査時の「薬剤取り違え」/「規格・剤形間違い」の事例で報告された薬剤と事例の内容

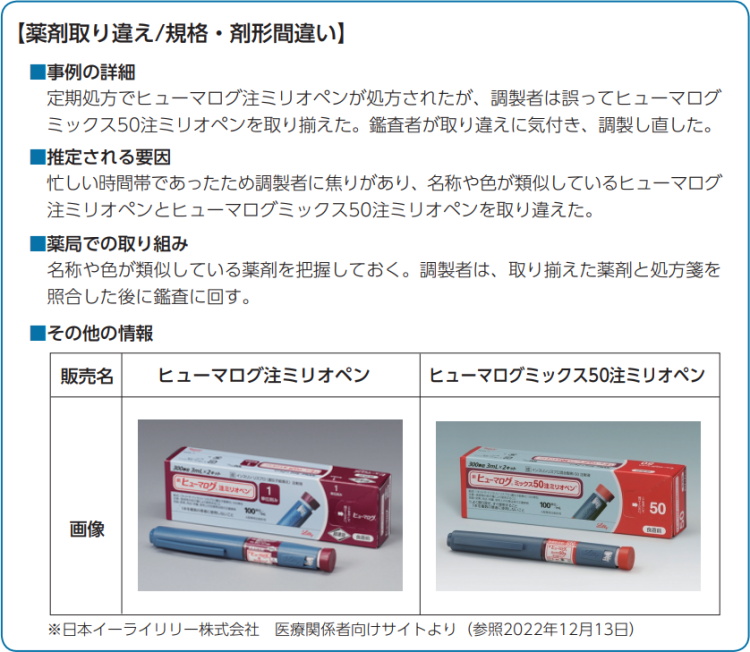

インスリン製剤の調剤に関するヒヤリ・ハット事例の一例

インスリン製剤の調剤に関するヒヤリ・ハット事例の一例

注射薬の取り違えを防止するために 取り扱いや注射手技などの患者指導も重要

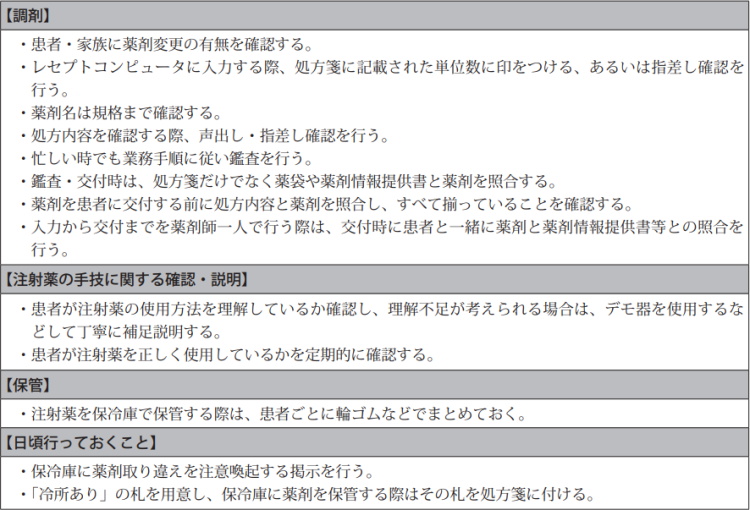

薬剤取り違えを防止するためには、▼配置場所の整理や適切な手順書の作成・遵守の徹底、▼調剤監査支援システムの導入などを検討することが望ましいとしている。

また、薬局では通常、注射薬を保冷庫で保管する必要がある。患者に取り揃えた注射薬を保冷庫で一時保管する際は、▼患者ごとにひとまとめにして患者名を明記する、▼保冷庫に薬剤が保管されていることが分かるメモや札を処方箋に添付するなど、薬局内で手順を決め遵守することが重要としている。薬剤の交付忘れを防ぐため、▼薬剤を交付する前に処方箋と薬剤を照合し、薬剤がすべて揃っているかを確認することも欠かせない。

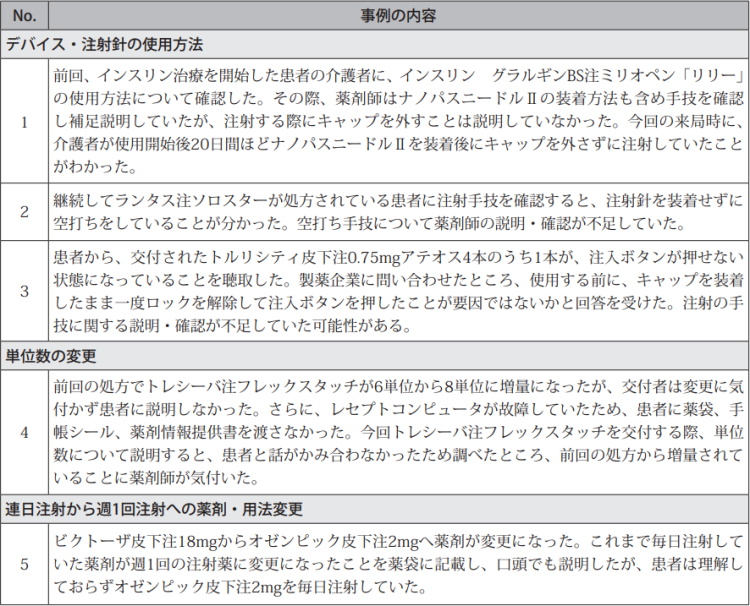

また、交付時の「説明・確認不足」の事例として、▼説明・確認が不足、▼デバイス・注射針の使用方法に関する説明・確認が不足、▼単位数の変更に関する説明を行わなかった、▼連日注射から週1回注射への薬剤・用法変更に関する説明・確認が不足していた例を挙げている。

注射薬を使用する患者は、▼薬効や用法、▼使用する単位数など、薬剤に関して理解するだけでなく、▼デバイスの取り扱いに関しても十分に理解し、手技を習得する必要があるとしている。

デバイス・注射針の取り扱いや注射の手技については、通常、医療機関で患者に指導されるが、薬局では患者が正しく理解しているかを確認することが重要になる。

空打ちの必要性も含め、注射の手技に関する理解が不十分である場合は、患者指導書やデモ器を活用し、患者が理解しやすいように説明することが望ましい。また、注射薬の使用方法を患者に確認し継続的に指導することは、治療効果の向上にもつながるため、交付後のフォローアップも重要になる。

薬局での改善策

薬局での改善策

疑義照会や処方医への情報提供の内容で多かったものは?

同機構では今回、疑義照会や処方医への情報提供に関する事例でも、疑義照会や処方医への情報提供の内容を整理し、その内容ごとに分析を行った。

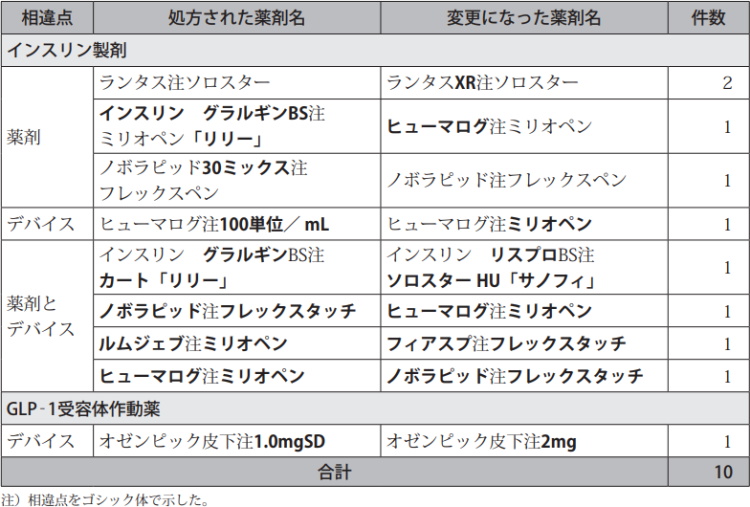

疑義照会や処方医への情報提供の内容は、▼投与量の事例がもっとも多く、次いで、▼全量(本数)の事例、▼処方すべき薬剤と異なる薬剤が処方された事例、▼同薬効や同成分の薬剤が重複した事例が多かった。

たとえば、オゼンピック皮下注2mgが処方された事例は、オゼンピック皮下注SDから切り替える際に処方する本数を間違えた事例。その他の薬剤に関しては、単位数の変更に伴い本数の調整を行うところ行われていなかった事例や、残薬調整で減らした本数がその後も処方された事例などが報告された。

糖尿病治療剤の注射薬は、患者の状態や検査値により薬剤や単位数を変更することが多いことから、▼薬剤服用歴の継続的・一元的管理を行うとともに、▼患者・家族から治療の経過や患者の体調などを聴取し、それらの情報と処方内容を照合し妥当性を検討することが重要としている。

さらに、▼使用する単位数、▼空打ち、▼残りの本数を考慮したうえで、▼次回受診日までに必要な全量(本数)が処方されているか確認する必要がある。

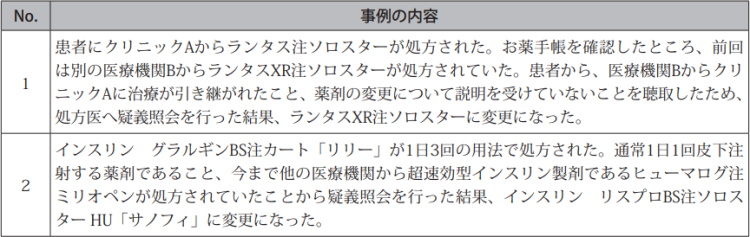

薬剤が変更になった事例に報告された薬剤と事例の内容

薬剤が変更になった事例に報告された薬剤と事例の内容

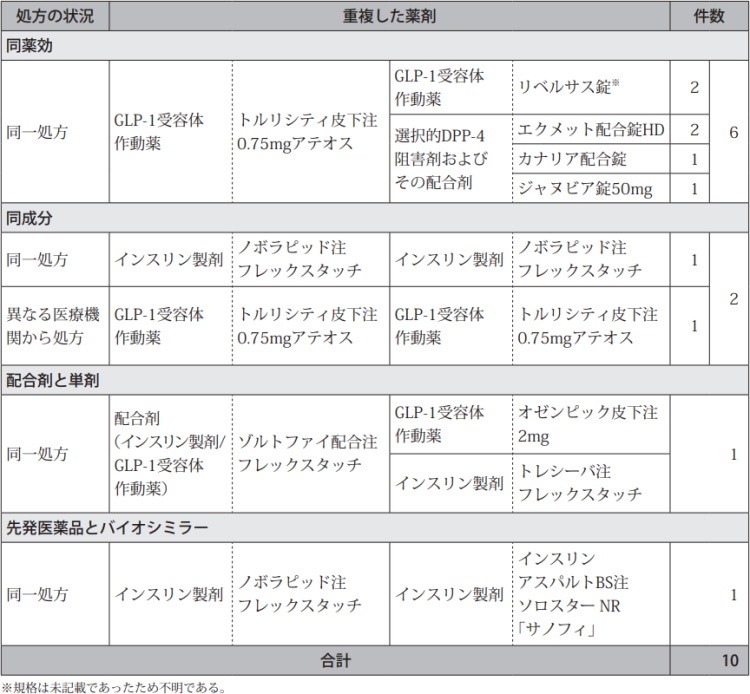

糖尿病治療剤の注射薬に関する重複では内服薬との組み合わせにも注意

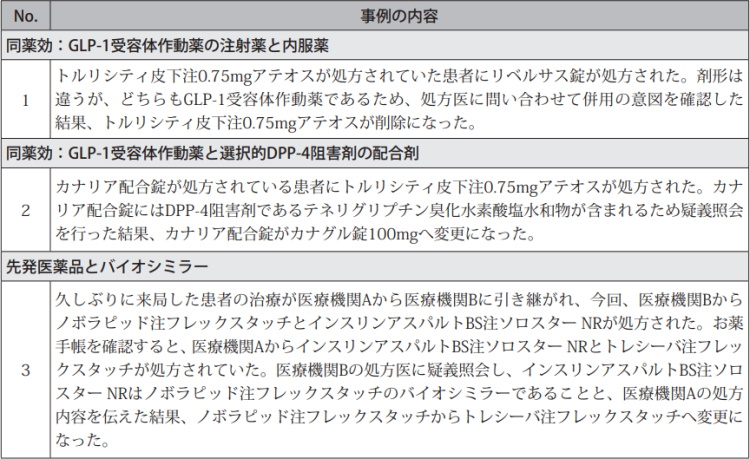

糖尿病治療剤の注射薬に関する重複は、注射薬の組み合わせだけでなく、注射薬と内服薬の組み合わせにも注意する必要がある。

たとえば、▼GLP-1受容体作動薬の注射薬と内服薬の重複や、▼GLP-1受容体作動薬の注射薬とDPP-4阻害剤およびその配合剤の重複にも注意する必要があるとしている。

GLP-1受容体作動薬であるトルリシティ皮下注0.75mgアテオスと、DPP-4阻害剤およびその配合剤が重複した事例などが報告されている。

「糖尿病治療剤は、作用機序の異なる薬剤が多種販売され、併用治療も行われるようになり、薬物療法が複雑になっている。日頃から添付文書やガイドラインなどを活用し、薬物療法について知見を深めておくことが重要」と指摘している。

薬局ヒヤリ・ハット事例収集 ハット事例収集・分析事業 (日本医療機能評価機構)