肥満により透析が必要になる腎臓病の特徴を解明 糸球体上皮細胞を測定 糖尿病性腎症も視野に 慈恵会医科大学

ポドサイトを簡便に測定する方法を開発

研究は、東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科の春原浩太郎助教、坪井伸夫准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、国際腎臓学会誌「Kidney International」に掲載された

これまで肥満は一般に、慢性腎臓病(CKD)の要因となることが示されていたが、なぜ肥満患者の一部だけがタンパク尿や腎機能障害を発症するのかは十分に解明されていなかった。

肥満によるCKD患者の一部は進行性の経過を示すため、腎生検による介入が行われている。これにより、肥満関連糸球体症という肥満に特有の腎臓病の一型が認知されるようになった。

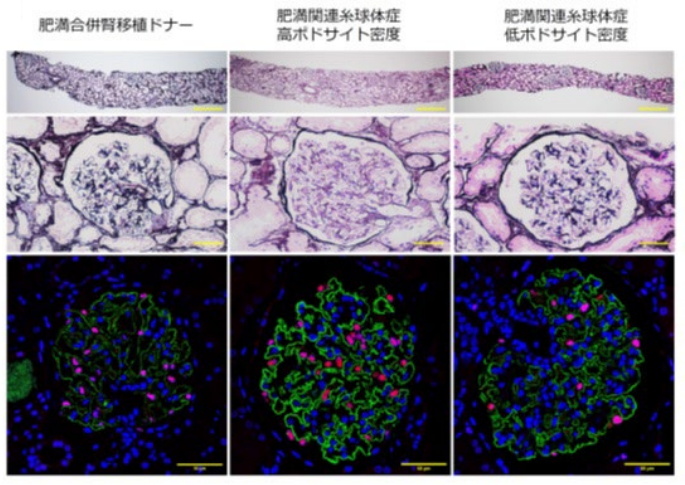

肥満関連糸球体症は、尿タンパクと緩徐に進行する腎機能障害を臨床的な特徴とする。病理組織学的に著しく腫大した糸球体が特徴的であり、ポドサイト(糸球体上皮細胞)傷害による分節性糸球体硬化を認めることもある。

治療として、体重減量や食事療法を含む生活習慣の是正や、降圧薬などの薬物療法を行うのが一般的だが、これらの治療法に抵抗性を示し腎不全に至る例も多くあり、このような進行性の経過を規定する因子を解明することが求められている。

これまでポドサイトや糸球体の減少は、タンパク尿の原因や腎機能低下に関係すると考えられていたが、ポドサイトの数を正確かつ簡便に測定するのは困難だった。

研究グループは今回、以前の研究で独自に開発したネフロン・ポドサイト解析法を用い、肥満関連糸球体症と健康な腎臓でポドサイトの数と大きさを比較してはじめて臨床的に実証した。

研究グループは、「今後は、肥満関連糸球体症以外の腎疾患にも関係するか否か、あるいは腎臓への効果が証明されている薬剤がポドサイト指標に及ぼす影響などを検証する予定」としている。

腎組織一切片からポドサイトの数や大きさを計測

腎臓のろ過機能を担う1ユニットであるネフロンの数は、腎臓ひとつあたり約60万から120万個と個体差が大きいうえに、加齢・高血圧・腎疾患などによりさらに減少し、CKDの進展に深く関与している。

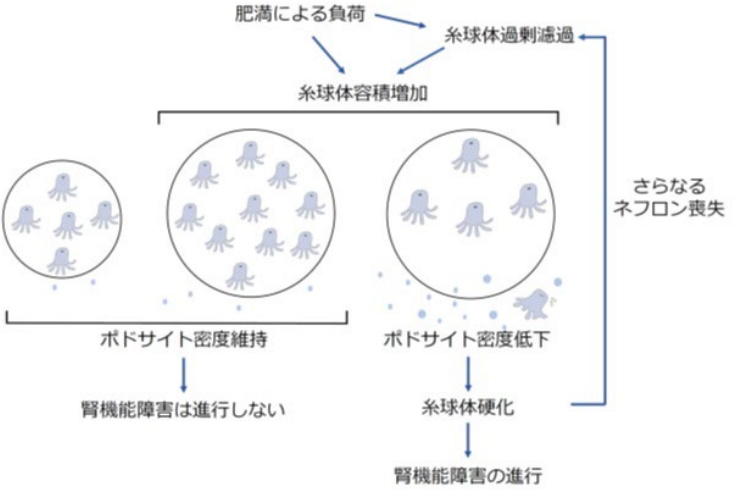

腎機能は、ネフロン数と単一ネフロン糸球体ろ過量との積和で決定されるため、さまざまな原因によるネフロン数の減少にともない、単一ネフロン糸球体ろ過量が増加することで腎機能を代償すると考えられている。

一方、この単一ネフロン糸球体ろ過量増加は糸球体への負荷となり、糸球体障害やネフロン数減少により、さらに単一ネフロン糸球体ろ過量増加を招く悪循環が形成される。これは「糸球体過剰ろ過仮説」と呼ばれ、CKDの進展過程に共通する背景理論として広く受け入れられている。

研究グループはこれまでに、腎疾患症例でネフロン(糸球体)数を推算する方法を確立し、この手法により早期の肥満関連糸球体症では糸球体過剰ろ過が存在し、腎機能障害に関与することを示していた。

しかし、発症早期の段階ではネフロン数の減少は認められず、なぜ一部の肥満者でのみ肥満関連糸球体症が発生するのかについて、根本的な原因は解明できていなかった。

こうした研究経緯もあり、糸球体を構成する重要な細胞であるポドサイトに着目をした。ポドサイトは、糸球体毛細血管を外側から束ねる上皮細胞で、腎臓の正常なろ過機能を維持するために不可欠とされている。

一方、ポドサイトの脱落と減少は、持続性タンパク尿と糸球体硬化の原因となり、腎臓全体の不可逆な荒廃化への過程として、進行性腎疾患に共通する過程と考えられている。

しかし、糸球体毛細血管を覆うポドサイトは、複雑に入り組んだ構造をしているために、ポドサイトの数を正確かつ簡便に測定することは困難だった。

糖尿病性腎症も視野に CKDの新規治療法の確立を目指す

そこで研究グループは、腎組織一切片からポドサイトの数や大きさを計測する独自の方法を新たに確立することに成功した。今回の研究でも、この方法を用いて肥満関連糸球体症例のポドサイトの数と大きさを計測した。

その結果、次の3点が明らかになった――。 (1) 腎機能が保持された早期の肥満関連糸球体症例では、肥満合併腎移植ドナー例と比較して、ネフロン数は同程度だが、糸球体あたりのポドサイト数と糸球体容積あたりのポドサイト数(ポドサイト密度)はすでに少なくなっていた。

(2) 肥満関連糸球体症例のなかでも、腎生検時のポドサイト密度が低いほど、その後の腎機能低下が早く、腎予後が不良だった。一方で、ポドサイト数と腎予後との関連は認められなかった。

(3) 単一ネフロン糸球体ろ過量は、ポドサイト密度と負の相関が認められたが、ポドサイト数とは関連しなかった。

以上の結果より、肥満関連糸球体症の発症にはポドサイトの相対的・絶対的な数の減少が、また、腎機能障害の進展にはポドサイト密度の減少が関与していることが明らかになった。

これらの結果は、肥満により惹起される単一ネフロン過剰ろ過とポドサイトの潜在的な数の不一致が本症の発症と進展に関与していることを示唆している。

「本研究の成果により、ネフロン数の減少にともなう単一ネフロン糸球体ろ過量の増加が、さらなる糸球体障害およびネフロン数減少の悪循環を招くことが確認された。腎生検を行った肥満関連糸球体症例では、ポドサイト密度に着目することで、腎不全進行のハイリスクと考えられる症例を効率的に識別し、より厳格な治療介入を計画することも可能になる」と、研究グループでは述べている。

「本研究で調査した肥満関連糸球体症では、腎機能やネフロン数が保たれた段階ですでにポドサイト数とポドサイト密度が少なくなるという特徴があり、なかでもポドサイト密度が低い例は肥満による影響を受けやすく、腎予後が不良となることが明らかになった。このような機能と形態の不一致による腎機能障害は、さまざまな臨床的状況でも想定することができる」。

「今後は、糖尿病性腎症、糸球体腎炎あるいはネフローゼ症候群などその他の腎疾患で、ネフロンやポドサイトの指標が病態や臨床像にいかに関わっているのかについて検証する予定だ。現在、CKDの治療の中心となっている、減塩などの食事療法や腎保護効果が確認された薬物療法がネフロンやポドサイトの指標に及ぼす影響の解明や、最終的にはネフロンやポドサイトの指標を直接的な治療ターゲットとしたCKDの新規治療法の確立が期待される」としている。

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

Podocyte density as a predictor of long-term kidney outcome in obesity-related glomerulopathy (Kidney International 2024年7月24日)