SGLT2阻害薬は2型糖尿病患者の転倒リスクを高める GLP-1受容体作動薬との併用はとくに高リスク 日本の糖尿病患者を最⻑5年間調査

SGLT2阻害薬の投与により、2型糖尿病患者の転倒リスクが上昇することが、筑波⼤学などが年齢中央値が64歳の2型糖尿病患者471⼈を最⻑5年間追跡した調査で示された。とくにSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の併用は、転倒リスクを大幅に高めることが示された。

糖尿病治療薬であるSGLT2阻害薬およびGLP-1受容体作動薬は、筋肉および体重の減少を引き起こす可能性があるため、とくに⾼齢の2型糖尿病患者や、サルコペニア肥満などのリスクのある患者に処⽅する際には注意が必要になるとしている。

「転倒リスクのある患者に対しては、適切な栄養療法と運動療法を組み合わせた指導が重要」と研究者は指摘している。

SGLT2阻害薬は2型糖尿病患者の転倒リスクを⾼める

SGLT2阻害薬の投与により、2型糖尿病患者の転倒リスクが上昇することが、筑波⼤学などが年齢中央値が64歳の2型糖尿病患者471⼈を最⻑5年間追跡した調査で示された。とくにSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の併用は、転倒リスクを大幅に高めることが示された。

研究は、筑波⼤学医学医療系の島野仁教授、筑波⼤学システム情報系の鈴⽊康裕助教、実践⼥⼦⼤学⽣活科学部の鈴⽊浩明教授らによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載された。

糖尿病治療薬のうち、とくにSGLT2阻害薬(SGLT2i)とGLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)は、血糖降下と体重減少の作⽤があり、⾻格筋量の減少を引き起こすことにより、転倒リスクを増加させる可能性が懸念されている。

そこで研究グループは、2型糖尿病患者の転倒と糖尿病治療薬との関連性について調査。筑波⼤学附属病院内分泌代謝・糖尿病内科に⼊院した2型糖尿病患者471⼈の患者(中央値 64歳)を対象に、退院後に転倒アンケートを1年ごとに⾏い、最⻑5年間の追跡調査を実施した。

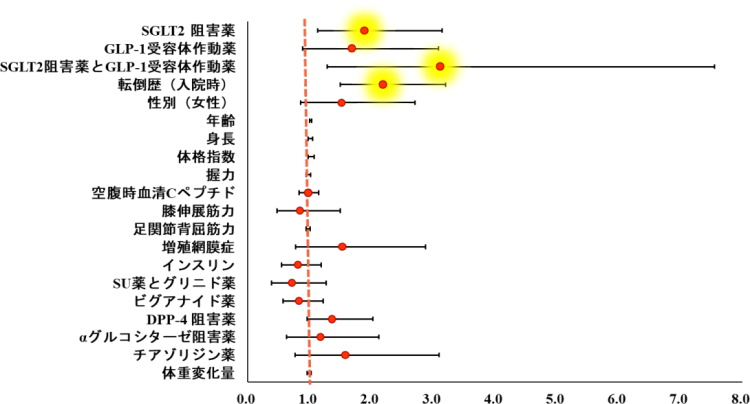

その結果、退院後に1回以上転倒したのは173⼈で、転倒は100⼈年あたり17.1回発⽣しており、詳細な解析を行ったところ、転倒の有意な危険因⼦は、転倒歴(⼊院時)、SGLT2iの服⽤(退院時)、および年齢であることが示された。

転倒に対するオッズ⽐は、⼊院時転倒歴が2.19[95%信頼区間 1.50~3.20]、SGLT2i服⽤が1.90[同 1.13~3.15]、年齢が1.02[同 1.00~1.04]、GLP-1RA服⽤が1.69[同 0.89~3.09]になった。

さらに、SGLT2iとGLP-1RAを併⽤した場合は、オッズ⽐は3.13[同 1.29~7.55]になり、GLP-1RAのみの服⽤では有意な影響はみられないものの、SGLT2iとGLP-1RAを併⽤すると、SGLT2i単剤よりも転倒リスクが上昇することが示された。

「2型糖尿病患者の転倒の独⽴したリスク因⼦として、従来から知られている転倒歴や年齢に加えて、SGLT2阻害薬の服⽤も影響することがはじめて⽰された。また、SGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の併⽤により転倒リスクがより上昇したことから、サルコペニア肥満のリスクが⾼い患者に両剤を処⽅する際には注意が必要になる。とくに、⾼齢の2型糖尿病患者に対しては、転倒のリスクを考慮し、適切な栄養療法と運動療法を組み合わせた指導が重要であると考えられる」と、研究者は述べている。

SGLT2iやGLP-1RAが⾻格筋量を低下させ転倒リスクを増加させる可能性に着目

転倒およびそれにともなうケガは、年齢を問わず、歩⾏などによる⾝体活動中に発⽣し、転倒に関連するコストは先進国の医療費の約1%を占めるという報告がある。転倒予防は、公衆衛⽣や医療経済の視点からも重要な課題になっている。

転倒と関連する因⼦として転倒歴や年齢が知られており、糖尿病のある⾼齢者も転倒する可能性が1.5〜3倍⾼くなるという報告がある。

これまで、糖尿病患者の転倒のリスク因⼦として、低⾎糖症や低⾎糖のリスクのあるスルフォニル尿素(SU)薬やインスリンの使⽤、糖尿病性合併症(神経障害、網膜症)などが知られているが、研究グループはこれまで、SU薬やインスリンの使⽤は転倒の有意なリスク因⼦ではない⼀⽅で、握⼒、膝伸展筋⼒、インスリン分泌の指標である⾎清Cペプチド値などが有意なリスク因⼦であることを報告している。

比較的新しい糖尿病治療薬であるSGLT2阻害薬(SGLT2i)とGLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)は、⾎糖降下作⽤に加えて、体重減少、⼼臓・腎臓の保護の効果があることから、2型糖尿病患者への処⽅は増えており、しばしば併⽤投与も行われている。

研究グループは今回、SGLT2iやGLP-1RAが対象となる肥満者で、⾎清Cペプチド値が⾼い傾向があること、⾻格筋量や筋⼒の低下は転倒と関連していることをふまえ、SGLT2iやGLP-1RAが⾻格筋量を低下させ、転倒リスクを増加させる可能性に着目し、2型糖尿病患者を対象に転倒調査を行った。

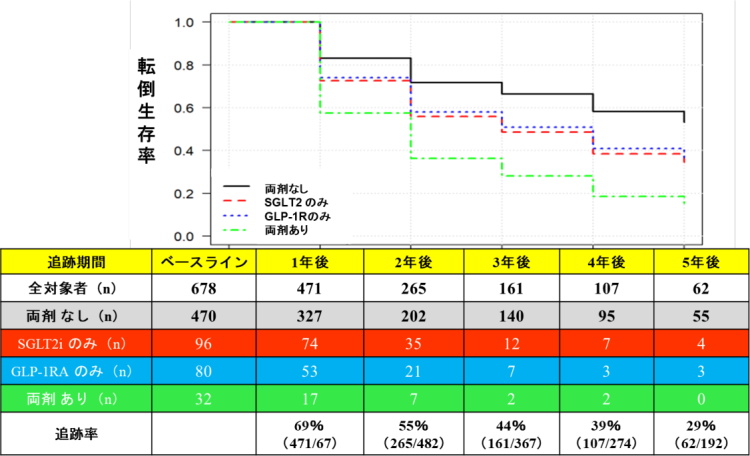

対象となったのは、筑波⼤学附属病院内分泌代謝・糖尿病内科に2014年2⽉~2021年12⽉に糖尿病の治療のために⼊院した、⽇常⽣活活動および歩⾏の⾃⽴した2型糖尿病患者678人。同意取得後、⼊院中に医学的情報や⾝体能⼒など転倒の危険因⼦を収集し、退院5年後まで毎年、転倒および体重アンケートを⾃宅に郵送した。

678人のうち、アンケートに回答しなかった参加者などを除いた471⼈(男性272⼈、⼥性199⼈、中央値64歳)を分析対象とし、追跡期間の中央値は2(1〜3)年で、合計1,013⼈年の観察期間に相当する調査を行った。

転倒アンケートの追跡率(アンケート回答者/アンケート送付者)は、退院1年後で74.0%(502/678)、2年後以降の転倒アンケート追跡率は、2年間で56.8%(274/482)、3年間で45.0%(165/367)、4年間で39.4%(108/274)、5年間で32.3%(62/192)だった。

アンケート回答を分析したところ、退院後に1回以上転倒したのは173⼈で、転倒発⽣率(転倒回数/合計観察⼈年)は17.1回/100⼈年に相当した。

筑波⼤学 システム情報系

Longitudinal association of SGLT2 inhibitors and GLP-1RAs on falls in persons with type 2 diabetes (Scientific Reports 2025年3月17日)