脳への糖の取込みを促進すると、加齢によるATP減少や運動機能低下を抑制できる 食事療法を組合せるとさらに効果

2021.01.12

東京都立大学は、神経細胞内の糖取り込みを促進すると、加齢によるATP減少および運動機能低下が抑えられ、寿命が延びることを発見した。食事制限を組合せると、さらに寿命が延びることが分かった。

脳の老化の予防による新たな健康寿命の延伸の確立に役立つ可能性がある。

脳の老化の予防による新たな健康寿命の延伸の確立に役立つ可能性がある。

老化した脳内では糖代謝が低下

日本をはじめ世界中で平均寿命が延びており、「人生100年時代」を迎えようとしているが、単に寿命を延ばすだけでなく、健康寿命も延ばす必要がある。そのために重要なのは脳の老化を防ぐことだ。 思考・記憶・行動などを司る脳の機能は、加齢にともない低下していく。そのため健康寿命の延伸のためには、脳の老化を防ぐことが重要となる。 寿命の制御には食事からのカロリー摂取とその細胞内代謝が大きく関わることが分かっているが、とくに脳の老化については、その役割は十分に解明されていない。 そこで研究グループは、脳の機能を支える神経細胞内のエネルギーであるATP(アデノシン三リン酸)が糖(グルコース)から作られ、老化した脳内では糖代謝が低下することに着目した。 研究は、都立大大学院理学研究科生命科学専攻の岡未来子氏と安藤香奈絵准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米科学誌「iScience」にオンライン掲載された。

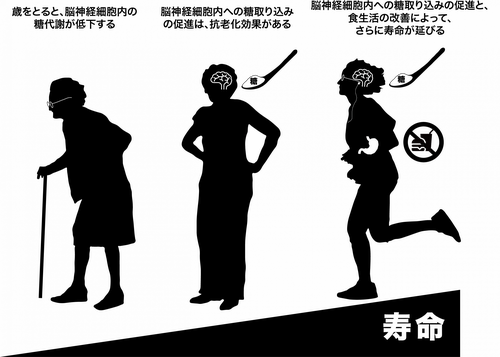

加齢により脳神経細胞内の糖代謝は低下するが、脳での糖の取り込みを促進させることで抗老化効果を得られる。さらに、食生活の改善により寿命が延びる。

出典:東京都立大学理学研究科生命科学専攻、2020年

加齢性神経疾患の患者の脳内では糖代謝が低下

脳の高次機能の中核をなす神経細胞は、エネルギーを多く必要とする。神経細胞内でATPは糖の分解によって生産されている。 しかし、加齢した脳やアルツハイマー病などの加齢性神経疾患患者の脳内では、この糖代謝が低下することが分かっている。一方で、血糖値を下げるための食事制限や、インスリンシグナリングによる糖の細胞内への取り込みを阻害することで、寿命が延びることも知られている。 脳の老化や寿命における糖代謝変化の役割については、このように相反する知見があり、これに対する説明はこれまでされてこなかった。そこで研究チームは今回、加齢による脳内の糖代謝変化と個体の老化との関係を、モデル動物であるショウジョウバエを用いて調査した。 ショウジョウバエとヒトではサイズは大きく異なるものの、どちらの脳も類似した構造をもつ。また、ヒトの病気に関わる分子の多くはショウジョウバエにもある。加齢についても、記憶力の低下、運動障害、個体死など、ヒトと似た経過を示すという。現代ではショウジョウバエに対しては高度な遺伝子操作も可能だ。脳での糖の取り込みを促進させれば抗老化効果を得られる

研究グループはまず、ATPが脳の神経細胞の中で、加齢にともないどのように変化するかを調べた。生きた脳における神経細胞中のATP量を可視化する手法「ATPバイオセンサー」を用いた解析を実施したところ、ATPの量が加齢により低下していることを発見した。 そのATPの量が低下する仕組みについて調べたところ、神経細胞への糖の取り込み量が低下し、ATPを作る解糖系やミトコンドリアの機能も低下していることが判明した。 そこで、糖が神経細胞内に取り込まれる際に入口の役割をするタンパク質である「グルコーストランスポーター」を増やすことで、神経細胞内への糖の取り込みを促進したところ、加齢によるATP減少が抑制されることが判明した。 さらに、このときの個体レベルでの老化にともなう変化を調べたところ、加齢にともなう運動機能の低下が緩和され、また寿命も延伸していることが分かった。これらより、脳神経細胞でのATP欠乏を防げば、個体の老化を緩和できることが確認された。脳神経細胞への糖取り込みを促進 食生活の改善を組合せるとさらに効果

これらの神経細胞での糖の取り込みが促進された個体を、食餌制限下で飼育したところ、糖取り込みと食餌制限のどちらか一方のみを行った個体に比べて、さらに寿命が延びることを確認した。 この結果から、脳神経細胞への糖の取り込みが、個体の老化に重要な役割を果たしていると結論した。「脳神経細胞への糖取り込みの促進と、食生活の改善の組合せより、将来的に健康寿命の延伸が期待されます」と、研究グループは述べている。 東京都立大学理学研究科生命科学専攻Increasing neuronal glucose uptake attenuates brain aging and promotes life span under dietary restriction in Drosophila(iScience 2020年12月21日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]