肥満予防に重要な食事の特徴を解明 日本人の「食にまつわるリテラシー」「食に対する動機づけ」を調査 東京大学

東京大学などは、20~69歳の日本人1,055人を対象に、食にまつわるリテラシーと食に対する動機づけについて調査した結果、食事の質との関連を示す項目は、肥満との関連を示す項目と大きく異なることを明らかにした。

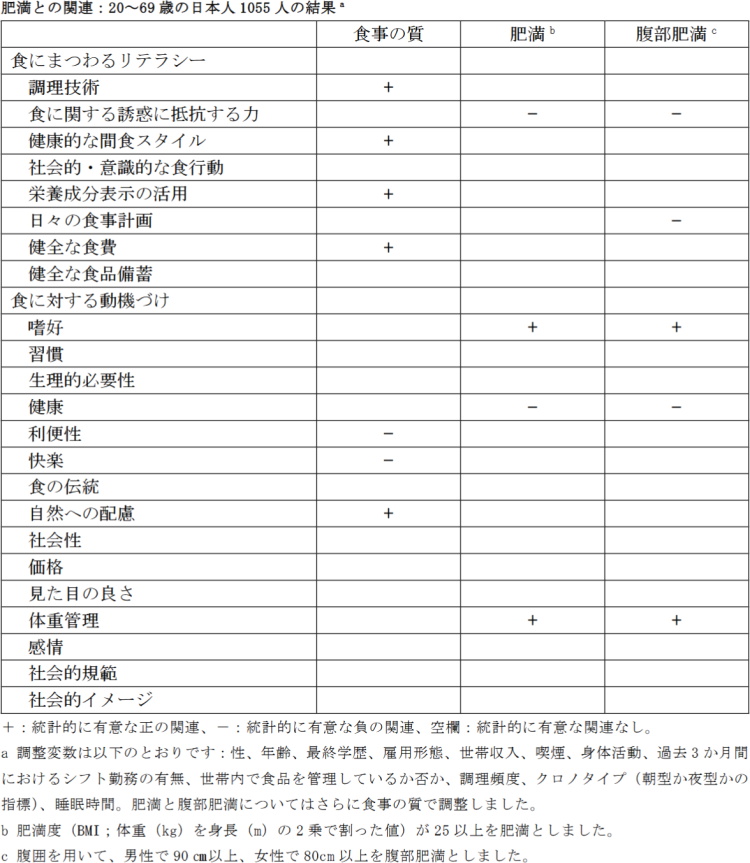

その結果、肥満の予防に重要な項目[食に関する誘惑に抵抗する力、日々の食事計画、嗜好軽視、健康重視]は、食事の質の向上に重要な項目[調理技術、健康的な間食スタイル、栄養成分表示の活用、健全な食費、自然への配慮重視、利便性軽視、快楽軽視]と異なることが示された。

腹部肥満の人の食にまつわるリテラシーに着目

食事の際に考慮する理由や意味づけを明らかに

不健康な食生活と肥満は、世界的に主要な公衆衛生上の課題であり、食習慣や肥満をかたちづくる要因をより良く理解することが必要とされている。そうしたなか、食に対する動機づけ、すなわち個々人が食品を摂取する際に考慮する理由や意味づけが注目されている。

「食」は、社会のなかで営まれる社会的な行為であり、人々の食物摂取は、空腹といった生理学的な動機付けだけでなく、嗜好や利便性、社会的規範といったさまざまな動機づけによってなされるものとしている。

食にまつわるリテラシーは、最近になり登場した概念であり、「食を計画、管理、選択、準備、摂取するために必要な、相互に関連した知識、スキル、行動の集まり」をさす。

研究グループ今回、20~69歳の日本人1,055人を対象に、食にまつわるリテラシーと食に対する動機づけを網羅的に調べ、それらと食事の質および肥満との関連を包括的に検討した。

その結果、肥満の予防に重要な項目[食に関する誘惑に抵抗する力、日々の食事計画、嗜好軽視、健康重視]は、食事の質の向上に重要な項目[調理技術、健康的な間食スタイル、栄養成分表示の活用、健全な食費、自然への配慮重視、利便性軽視、快楽軽視]と異なることが示された。

食にまつわるリテラシー8項目のなかで食事の質が高いことと関連していたのは、上記の4項目であり、また食に対する動機づけ15項目のうち関連していたのは3項目であることが示されたが、肥満の予防に重要な項目は、食事の質の向上に重要な項目と大きく異なることが示唆された。

食にまつわるリテラシー8項目のなかで、腹部肥満(腹囲が男性で90cm以上、女性で80cm以上と定義)と関連していたのは、「食に関する誘惑に抵抗する力(が弱いこと)」、「日々の食事計画(を立てないこと)」の2項目だった。

また、食に対する動機づけ15項目のうち、腹部肥満と関連していたのは、「嗜好を重視すること」、「健康を重視しないこと」、「体重管理を重視すること」の3項目だった。体格指数が25以上の肥満との関連を調べた場合もほぼ同様の結果になった。

食にまつわるリテラシー(8項目)、食に対する動機づけ(15項目)を調査

研究グループは今回、2023年2~4月に全国26都道府県で実施された「食の5Wスタディ」のデータをもとに、研究に参加した20~69歳の日本人男女1,055人を対象に、妥当性が検証済みの質問票を用いて、食にまつわるリテラシー8項目[調理技術、食に関する誘惑に抵抗する力、健康的な間食スタイル、社会的・意識的な食行動、栄養成分表示の活用、日々の食事計画、健全な食費、健全な食品備蓄]と食に対する動機づけ15項目[嗜好、習慣、生理的必要性、健康、利便性、快楽、食の伝統、自然への配慮、社会性、価格、見た目の良さ、体重管理、感情、社会的規範、社会的イメージ]を評価した。

さらに、4日間にわたり食事日記をつけてもらい、そのデータをもとにして健康食インデックスを算出し、食事の質を評価した。身体測定も実施した。

研究は、東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野の村上健太郎教授、篠崎奈々助教、佐々木敏名誉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Appetite」に掲載された。

「食にまつわるリテラシーと食に対する動機づけを網羅的に調べた本研究は、食にまつわるリテラシーおよび食に対する動機づけと、食事の質および肥満との関連を包括的に検討した世界ではじめてのものだ。研究成果は、世界的な公衆衛生課題である不健康な食事と肥満の蔓延に対する有効な戦略を立てるうえで重要な科学的根拠となることが期待される」と、研究グループでは述べている。

東京大学 大学院医学系研究科 社会予防疫学分野 社会予防疫学研究室

Food literacy and eating motivation in relation to diet quality and general and abdominal obesity: A cross-sectional study (Appetite 2025年3月13日)