2型糖尿病の自己管理システムなどを開発 東大病院など

東大病院とドコモでは、2009年より医療情報に関する共同研究を進めてきた。その成果として、「携帯電話を活用した2型糖尿病患者の自己管理支援システム」、「携帯電話を用いた外来患受付システム」、「スマートフォンを利用した個人医療健康情報管理システム」、「遠隔での心電図診断を可能とするクラウド型モバイル12誘導心電図システム」の4つのシステムを開発した。

血糖測などのアドバイスを携帯電話に送信

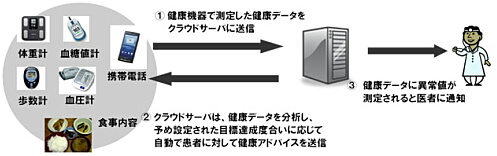

「2型糖尿病患者の自己管理支援システム」では、患者が血圧計、体重計、歩数計、血糖測定器などで測定した健康データや食事内容・運動内容などが、携帯電話から送信される。それらのデータもとに分析し、自動的に目標達成度合いに応じて健康指導アドバイスを患者に送信。異常値が測定された場合は医師に通知され、医師が対応する仕組みになっている。

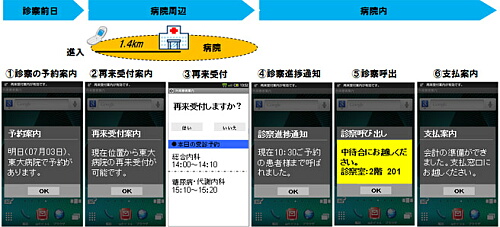

自分が診察を受けるまでの待ち時間がどの程度かかるかわかるようにするため、「○○時予約の患者まで呼ばれた」といった情報を確認でき、診察の順番が来たら携帯電話宛てに通知される。

同システムは2011年11月~2012年6月まで、東大病院で実証実験が行われた。患者からは「待ち時間を有効活用できた」、あるいは「診察までの進捗状況がわかりやすく安心した」といった感想が得られたという。今後、東大病院での実用化を目指すほか、他の病院での導入をはかる。

スマートフォン内に、既往歴や処方歴、検査結果などの医療データ、あるいは自宅で測定した血圧、体重、服薬状況などを保存しておき、定期的にクラウドと同期を行う。電子カルテやお薬手帳など個人の医療情報へのアクセスが困難な時に備えたシステムとなる。

「遠隔での心電図診断を可能とするクラウド型モバイル12誘導心電図システム」では、急性の心筋梗塞が起きた患者を救急車で医療機関へ送る際、救急車内で計測した心電図をモバイル機器から送信する。それをもとに専門医が診断し、搬送先を指示したり、病院への受け入れを指示したりする。

急性心筋梗塞は、発症してからできるだけ早く専門医療機関で治療を受ける必要があるが、現状では救急車内でこうした診断を行うのは難しく、専用の治療施設をもつ病院への搬送が遅れるケースがあるという。

東京大学大学院医学系研究科 健康空間情報学講座

NTTドコモ