「緩徐進行1型糖尿病疑い例への治療介入に関するステートメント」を公表 日本糖尿病学会

「緩徐進行1型糖尿病および緩徐進行1型糖尿病疑い例への治療介入」も公開

日本糖尿病学会は「緩徐進行1型糖尿病疑い例への治療介入に関するステートメント」を公表した。

ステートメントは、同学会の1型糖尿病における新病態の探索的検討委員会(委員長:池上博司・近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科名誉教授)がまとめたもの。

緩徐進行1型糖尿病は、比較的緩やかに発症・進行し、インスリン分泌がある程度残存している状態の1型糖尿病が該当する(糖尿病治療ガイド 2022-2023)。

日本糖尿病学会は、2023年に発表した「緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM)の診断基準」の改訂で、必須項目として、(1) 経過のどこかの時点で膵島関連自己抗体が陽性である、(2) 原則として、糖尿病の診断時、ケトーシスもしくはケトアシドーシスはなく、ただちには高血糖是正のためインスリン療法が必要とならない、(3) 経過とともにインスリン分泌能が緩徐に低下し、糖尿病の診断後3ヵ月を過ぎてからインスリン療法が必要になり、最終観察時点で内因性インスリン欠乏状態(空腹時血清Cペプチド<0.6ng/mL)になるという3点などを掲げている。

上記の(1)(2)(3)を満たす場合は、「緩徐進行1型糖尿病(definite)」と診断、(1)(2)のみを満たす場合は、インスリン非依存状態の糖尿病であり、「緩徐進行1型糖尿病(probable)」と診断するなどとしている。

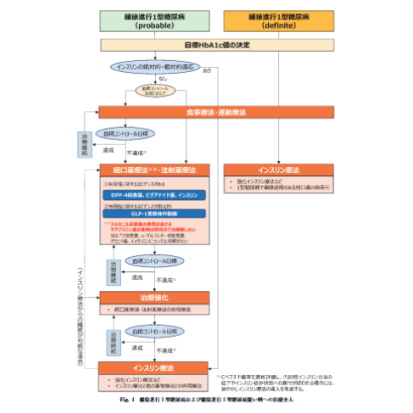

同学会がこのほど公表した「緩徐進行1型糖尿病疑い例への治療介入に関するステートメント」では、下記のことなどが示されている。これらをフローチャートにまとめた「Fig. 1緩徐進行1型糖尿病および緩徐進行1型糖尿病疑い例への治療介入」も公開した。

- 緩徐進行1型糖尿病疑い例は、インスリン非依存状態にあることから、より柔軟な治療選択が可能であるが、SU薬の使用は避ける。

- インスリン治療は内因性インスリン分泌能が保持されるとのエビデンスがあるが、必ずしもすべての症例にインスリンを早期から使用するべきというエビデンスはない。

- DPP-4阻害薬、BG(ビグアナイド)薬については、治療選択肢となりうる。その他の血糖降下薬については、今後の検討課題である。

- いずれの薬剤を選択した場合でも、経時的に膵β細胞機能を評価し、慎重な経過観察を継続することが望まれる。

- 内因性インスリン分泌の低下が疑われる場合には、速やかにインスリン治療を導入するなどの対応によって、インスリン依存状態への進行抑制に資する治療への変更が望まれる。

この「緩徐進行1型糖尿病疑い例への治療介入に関するステートメント」の詳細は、日本糖尿病学会のホームページで公開されている。