SGLT2阻害薬によるCKD治療は費用対効果が高い 増分費用効果比(ICER)は127万円/QALY超 横浜市立大学

SGLT2阻害薬により日本では予測余命が0.84年延長 費用対効果が高いことも確認

研究は、横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の田村功一主任教授らが、産学連携国際共同研究により解明したもの。研究成果は、欧州腎臓学会誌「Clinical Kidney Journal」に掲載された。

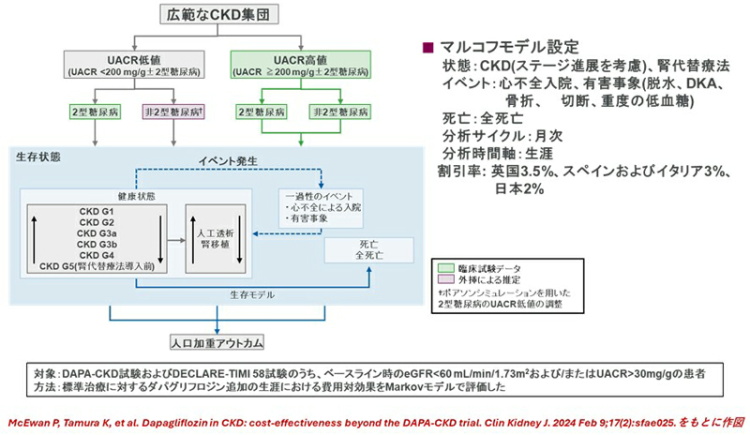

DAPA-CKD試験とDECLARE-TIMI58試験では、SGLT2阻害薬「ダパグリフロジン」(フォシーガ)による心腎代謝連関病態の改善効果が示されているが、今回研究では、2つの臨床試験が行われた国々のなかで、日本、英国、スペイン、イタリアを対象として、幅広い慢性腎臓病(CKD)集団でのSGLT2阻害薬ダパグリフロジンの費用対効果の推定を行った。

研究グループは、両試験の患者レベルデータを用いて、DAPA-CKD試験にもとづき公表されたマルコフモデルを、尿中アルブミン/クレアチニン比に関係なく、より広範な集団に適応させた。費用効果分析は文献とDAPA-CKD試験からの情報を取り入れて行われ、分析では生涯を見通した医療システムの視点が考慮された。

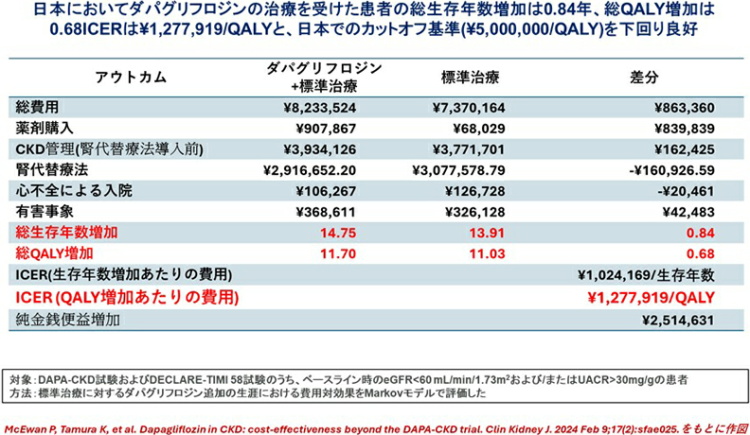

その結果、ダパグリフロジンの投与によりCKDの進行が抑制され、日本では予測余命が0.84年延長(14.75年 対 13.91年)すると推定され、英国、スペイン、イタリアでも同様の推定結果が得られた。

臨床上の改善効果としては、各国で0.45~0.68年の平均質調整生存年(QALY)上の利益に相当すると評価した。さらに費用対効果の評価では、質調整生存年(QALY)獲得あたりの増分費用効果比(ICER)を推定した。たとえば日本では、ICERが500万円/QALY未満であれば、費用対効果が高いと判断される。

その結果、日本のICERは1,27万7,919円/QALY(1万3,723ドル/QALY)、また英国、スペイン、イタリアでのICERは、それぞれ1万676ドル/QALY、1万4,479ドル/QALY、7,771ドル/QALYであることが示され、国別の支払い意思閾値でダパグリフロジンは費用対効果に優れることが明らかになった。

さらに、サブグループ解析では、ダパグリフロジンは尿中アルブミン/クレアチン比や2型糖尿病の状態にかかわらず費用対効果が高いことが示唆され、これらの結果から国内CKD治療薬として初承認されたダパグリフロジンは費用対効果的にも優れることが示された。

国内でCKD治療薬として初承認されたSGLT2阻害薬の費用対効果を検討

慢性腎臓病(CKD)とその進行・悪化により透析・移植が必要となる末期腎不全の現況は、それ自体、および病態連関機序によって引き起こされる高血圧、脳心血管病(CVD)、糖尿病などの代謝疾患とあいまって、健康寿命の延伸と医療財政の健全化にとって大きな障害となっている。

CKDは、腎臓の尿細管間質線維化がその中核的病態を構成し、進行して不可逆的なCKDを直接改善できる治療薬がこれまでなく、重要なアンメット・メディカル・ニーズが存在していた。

そうしたなか、ランダム化比較国際共同臨床試験であるDAPA-CKD試験で、2型糖尿病の有無を問わないCKD患者4,304例(日本を含む386施設、21ヵ国、うち日本からは244例登録)を対象として、SGLT2阻害薬であるダパグリフロジン(フォシーガ)による治療の効果が検討された。

その結果、患者追跡期間中央値2.4年での主要複合評価項目[50%以上のeGFR低下+末期腎不全(維持透析導入、腎臓移植、eGFRの15 ml/min/1.73m²未満への低下)+腎疾患死+心血管死]の発生は、ダパグリフロジン群197例(9.2%)、プラセボ群312例(14.5%)となった。 [ハザード比(HR) 0.61 (95%CI 0.51~0.72、p<0.001)、NNT=19 (95%CI 15~27)]

さらに、ダパグリフロジン治療群での主要複合評価項目の減少は、2型糖尿病CKD患者、非2型糖尿病CKD患者で同様に認められた。

この試験の結果、米食品医薬品局(FDA)は、2021年4月にSGLT2阻害薬であるダパグリフロジンのCKDへの適応拡大を承認した。2021年8月には日本でも、2型糖尿病合併の有無にからわらず、慢性腎臓病(ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く)のダパグリフロジンの効能又は効果の追加が承認された。

また、ダパグリフロジンを用いたランダム化比較国際共同臨床試験であるDECLARE-TIMI58試験は、複数の心血管リスク因子、あるいは、心血管疾患の既往歴を有する患者を含む、心血管系イベントリスクがある国内を含めた成人2型糖尿病患者を対象に行われ、ダパグリフロジン治療群での心腎複合イベントや、末期腎不全または腎関連による死亡リスクなどの低減が示された。

SGLT2阻害薬はCKD治療薬として費用対効果的にも有用

「近年の医療経済学的観点からは、質調整生存年(QALY)獲得あたりの増分費用効果比(ICER)を推定し、日本ではICERが500万円/QALY未満であれば、費用対効果が高いと判断される。今回の研究結果からは、SGLT2阻害薬ダパグリフロジンによる治療は、英国、スペイン、イタリア、日本の医療制度で費用対効果に優れることが明らかにされ、2型糖尿病の有無にかかわらず、これまでに示されたよりも広い範囲の推定糸球体濾過量およびアルブミン尿量のCKD患者に対して費用対効果がある可能性も示された」と、研究者は述べている。

CKD診療で、費用対効果を含めての研究は依然として少ないが、それでも最近では国内のFROM-J研究(腎疾患重症化予防のための戦略研究)や、日本腎臓学会の厚生労働科学研究班によって、かかりつけ医/非腎臓専門医と腎臓専門医の連携の強化をはかり、多職種協働による生活習慣や食事指導の強化介入が腎機能障害進行を抑制し、費用対効果に優れることも報告されている。2024年診療報酬改定でも「慢性腎臓病透析予防指導管理料」が新設された。

「国内でCKD治療薬として初めて承認されたSGLT2阻害薬が、CKD治療薬として費用対効果的にも有用であることが示されたことで、CKDに対する健診からの受診勧奨やCKDに対する積極的な治療の推奨を含めてCKD診療連携体制の構築・強化と、そのための提言や政策提案が費用効果分析的観点からも支持されると考えられる」と指摘している。

なお研究は、田村主任教授が、同学のYCU医療経営・政策プログラム、および同大学院国際マネジメント研究科SIMBA(Social Innovation MBA)プログラムを修了し、それらの研究成果をもとに進めたもの。

横浜市立大学および附属2病院(附属病院・附属市民総合医療センター)では、平成29年度に文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」に採択され、都市型地域医療を先導する病院変革人材育成「YCU病院経営プログラム(現在のYCU医療経営・政策プログラム)」を実施している。

また令和3年度から同大学院国際マネジメント研究科博士前期課程社会人特別選抜ソーシャル・イノベーション修士(SIMBA)プログラムを開設し、一般的なビジネス課題とともに、ヘルスケア領域、その他の公共サービス領域などの社会的な諸課題に対してデータ分析にもとづく社会課題解決をめざす人材を育成している。

田村主任教授は、両プログラムで「大学病院経営と地域医療貢献に資する医療政策経済学と包括医療制度の理解と活用」を研究課題として、医療の費用対効果に関する研究を行った。今回の研究は、両プログラムでの研究成果を土台に、ダパグリフロジンの費用対効果について、日本を含めた複数国での産学連携国際共同研究により検討したもの。

横浜市立大学附属病院では、厚生労働省「令和5年度慢性腎臓病(CKD)重症化予防のための診療体制構築および多職種連携モデル事業」に、「エビデンスにもとづく腎疾患対策(EBPM)推進の恩恵をすべての市民、地域に行きわたらせ魅力あふれる都市をつくる」をテーマに申請し採択され、「横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会」を発足させた。この協議会発足を契機として、横浜市でのさまざまな腎疾患・慢性腎臓病(CKD)対策を推進している。

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学

Dapagliflozin in chronic kidney disease: cost-effectiveness beyond the DAPA-CKD trial (Clinical Kidney Journal 2024年2月9日)