細胞内のコレステロール蓄積の抑制が抗炎症治療に 慢性炎症は糖尿病・肥満症・動脈硬化症に共通した病態

細胞内コレステロールの増加が、炎症を起こす刺激を細胞内に伝えるのに必須

日本医科大学、東京医科歯科大学、千葉大学は、細胞内コレステロールの上昇がマクロファージの炎症応答に必須であること、また、コレステロールの蓄積を抑制する薬剤「PRX」により動脈硬化が防ぐことができる可能性を明らかにした。

動脈硬化は、低レベルの炎症が持続する慢性炎症を基盤に生じ、心筋梗塞や脳卒中の原因となる。高齢化社会を迎えた日本でも、動脈硬化性心血管疾患は年々増加している。

血清コレステロール値のコントロールは、動脈硬化の予防で重要であることが分かっている。しかし、コレステロール値を完全に正常化しても予防できない例が数多くあることから、新たな治療・予防法の開発が求められている。また、動脈硬化は無症状のうちに進行することが多く、血液検査で動脈硬化の進展を予測できる指標がないことが課題になっている。

一方、2型糖尿病・肥満症・動脈硬化症・がんなどに共通した病態として、慢性炎症が注目されている。マクロファージは、病原体の感染に対する防御だけでなく、慢性炎症の制御で重要な役割をになう免疫細胞とみられている。

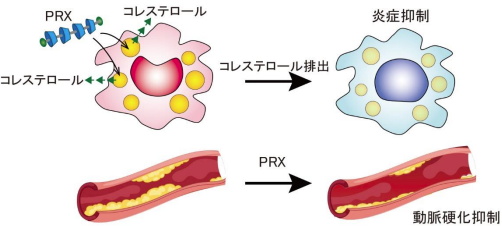

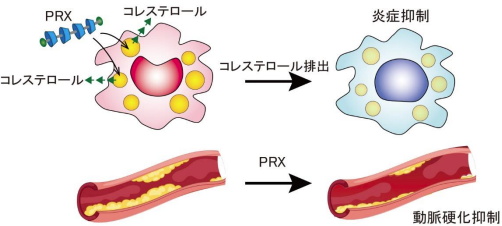

研究グループは今回、マクロファージが刺激を受けると、細胞内にコレステロールが蓄積されることを見出した。また、溜まったコレステロール排出を促進する「PRX(ポリロタキサン)」という薬剤をマウスに投与すると、動脈硬化が起こりにくくなることを明らかにした。

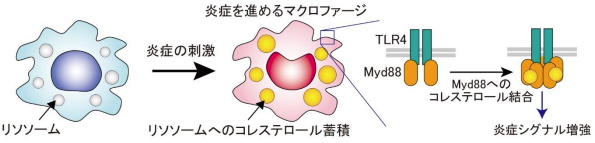

また、ヒトでも血液中にある単球中のコレステロール量が、動脈硬化の重症度と関連することも解明。研究グループが着目したのは、マクロファージのなかにあるコレステロール。炎症を引き起こす刺激を受けると、マクロファージの細胞のなかにあるリソソームという細胞内小器官にコレステロールが溜まることを見出した。

さらに、細胞内コレステロールの増加が、炎症を起こす刺激を細胞内に伝えるのに必須であることも分かった。マクロファージの細胞表面にあるToll型受容体TLR4は、細胞質にある「Myd88」を介して炎症の刺激を細胞内に伝える。Myd88は自然免疫応答で重要な役割を果たすアダプタータンパク質。コレステロールがMyd88にあるCRAC配列に結合して炎症のシグナルを増幅することを確認した。

コレステロール蓄積を抑制する薬剤「PRX」により動脈硬化を防げる

研究グループはさらに、リソソーム内に蓄積したコレステロールの排泄を促すPRXという薬剤を用いて、マクロファージの炎症応答を効果的に抑制できることを見出した。

動脈硬化になりやすいマウスにPRXを投与したところ、動脈硬化部位でのマクロファージによる炎症が抑制され、動脈硬化が抑制されることを確認。このことから、マクロファージの細胞内コレステロール蓄積を抑制すると、炎症や動脈硬化が抑制できる可能性が示唆された。

ヒトでは、頚動脈の壁の厚さを超音波で測定することで動脈硬化の重症度を評価することができる。研究グループは、血液中にあり、マクロファージに分化できる単球に着目。動脈硬化のある症例で、単球に含まれるコレステロールと頚動脈の壁の厚さを測定した。

その結果、動脈硬化が重症であるほど、白血球中のコレステロール量が高い傾向が認められた。このことから、マクロファージの細胞内コレステロール量は、動脈硬化の重症度を予測する良い指標となる可能性が示された。

「本研究では、細胞内のコレステロール蓄積を調節することで、マクロファージの炎症応答を制御できることが明らかになりました。また、血液検査として単球中のコレステロールを測定すると、動脈硬化の重症度を診断できる可能性も示されました。これらは動脈硬化をはじめとした慢性炎症の新たな治療・予防標的となる可能性が示唆され、今後の展開が期待されます」と、研究グループでは述べている。

研究は、日本医科大学生化学・分子生物学(代謝・栄養学)の早川清雄氏、大石由美子教授らの研究グループが、東京医科歯科大学生体材料工学研究所有機生体材料学分野の田村篤志准教授、由井伸彦教授、千葉大学大学院医学研究院疾患システム医学の眞鍋一郎教授と共同で行ったもの。研究成果は、国際科学誌「JCI Insight」に掲載された。

研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の革新的先端研究開発支援事業(PRIME)「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域での研究開発課題「細胞代謝が規定するマクロファージの多様性に基づく筋修復メカニズムの解明」(研究開発代表者:大石由美子)、文部科学省科学研究費補助金などの支援のもと行われたもの。

日本医科大学生化学・分子生物学(代謝・栄養学)

Activated cholesterol metabolism is integral for innate macrophage responses by amplifying Myd88 signaling (JCI Insight 2022年11月22日)