【新型コロナ】ワクチン忌避者の心理的要因は? ワクチン接種の5つの心理的要因(5Cモデル)

なぜワクチンを忌避するのか? 5つの心理的要因

研究は、東京医科大学公衆衛生学分野町田征己講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Human Vaccines& Immunotherapeutics」にオンライン掲載された。

新型コロナワクチンの予防接種を躊躇あるいは拒否する、いわゆる「ワクチン忌避」が世界的な問題となっている。そこで東京医科大学は、ワクチン忌避につながる心理的要因を明らかにするため、2021年1月と4月に日本全国の20~79歳の男女3,000人を対象にインターネット調査を実施した。

新型コロナワクチンの忌避については国内外でさまざまな研究が行われているが、これらの研究の多くは、ワクチンの効果や副反応に対する信頼を高めることと、新型コロナウイルスの危険性を理解してもらうことが接種率を高めるために重要だと報告している。

一方で、一般的にワクチン接種の意思決定は非常に複雑であり、ワクチンへの信頼や病気の危険性だけではなく、他のさまざまな心理的要因が影響することも指摘されている。

ワクチン忌避に関連する心理的要因を包括的に説明したモデルのひとつとして「ワクチン接種の5つの心理的要因(5Cモデル)」があり、ワクチン忌避に関連する心理的要因として以下の5要因が挙げられている。

| 信頼(Confidence) | ワクチンの効果と安全性への信頼、制度や政策立案者への信頼 |

| 設問例:新型コロナワクチンは安全だと確信している。 | |

| 自己満足(Complacency) | 疾患の認識されている危険性 |

| 設問例:新型コロナは予防接種を受ける必要があるほど深刻ではない。 | |

| 制約(Constraints) | 予防接種のアクセスのしづらさ、価格など |

| 設問例:私にとって新型コロナワクチンの予防接種を受けることは不便だ。 | |

| 計算(Calculation) | ワクチンに関する広範な情報検索への関与 |

| 設問例:予防接種を受ける前に、新型コロナワクチンに関する話題を十分に理解しておくことは私にとって大切だ。 | |

| 集団責任(Collective responsibility) | 予防接種によって他者を守るという思い |

| 設問例:免疫力が弱い人を守ることもできるので、私は新型コロナワクチンの予防接種を受ける。 | |

研究グループは、新型コロナワクチン忌避の要因をより詳細に明らかにするために、この5Cモデルを新型コロナワクチンにあてはめて検討することが有効と考えた。

また、ワクチン忌避者は若年者で多いなど、性別や年齢などによってワクチンへの考え方が大きく異なることが明らかになっている。そのため、ワクチンの普及・啓発戦略を検討するうえで、それぞれの性・年齢層にどのようなアプローチが有効かを個別に検討することが重要となる。

ワクチンへの信頼と他者を守るという思いが、接種への意欲を高める

調査の目的は、日本での新型コロナワクチン接種が開始される前と開始された後での一般市民の接種希望者割合の推移と、5つの心理的要因と新型コロナワクチン接種希望の関係を、性別・年代別に明らかにすること。

研修グループは、対象者から新型コロナワクチン接種希望について聴取し、「とても受けたいと思う」あるいは「やや受けたいと思う」の回答者をワクチン接種希望者、「あまり受けたいと思わない」「全く受けたいとは思わない」「わからない」と回答者をワクチン忌避者と定義した。

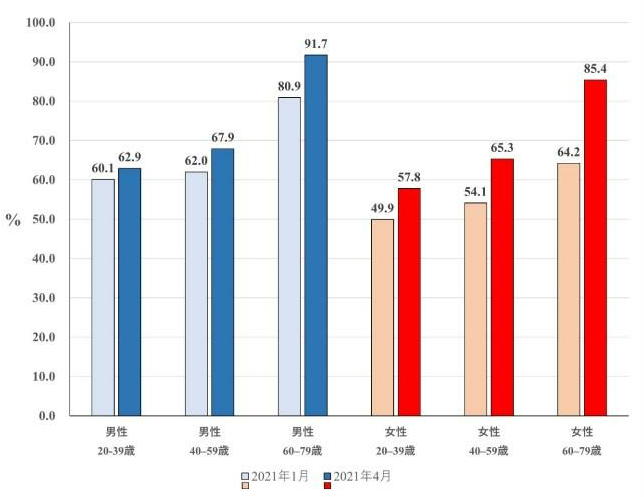

2021年1月と4月に調査を行い接種希望者の割合を比較したところ、4月時点で接種を希望する人は全体としては増加傾向だったが、20歳代、30歳代では依然として60%程度だった。

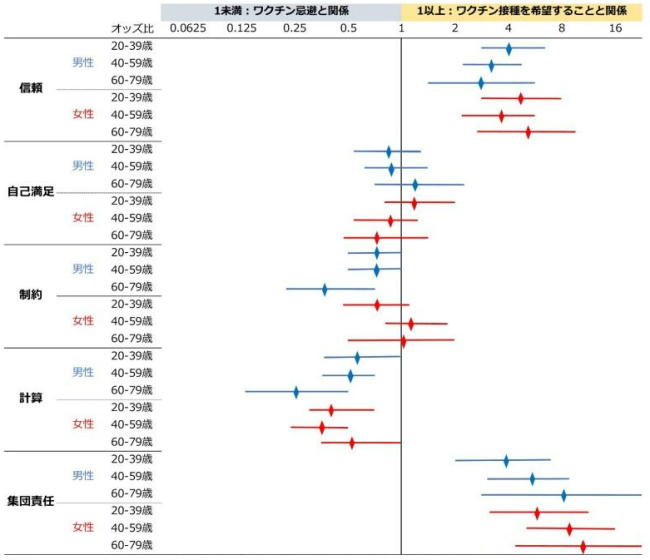

5つの心理的要因の解析では、すべての年代で、「信頼(ワクチンの効果や安全性への信頼)」と「集団責任(予防接種によって他者を守るという思い)」が高いことはワクチン接種を希望することと関連を示した。

また、「制約(接種へのアクセスのしづらさ)」は男性ではワクチン忌避と有意な関係を示したが、女性では関連はみられなかった。

ワクチンを忌避するのは、誤った情報や誤解をまねく情報に多く接したから?

調査では、新型コロナワクチンの普及活動では、「ワクチンへの信頼」を高めることや、「予防接種によって他者を守れる」という意思を高めることが、すべての世代に効果的であり、男性ではさらに接種の利便性を高めることも効果的である可能性が示された。

一方、「計算(ワクチンに関する広範な情報検索への関与)」が高いことはすべての世代でワクチン忌避と関連していた。研究グループは、この結果について、「個人が情報収集をすることで誤った、情報や誤解をまねく情報、否定的な情報に接する機会が増えたためではないか」と推測。心理学的にも否定的な情報は、その情報量が少ない場合でも影響の大きいことが指摘されている。

「ワクチン接種を控える人のなかには、情報収集をすることで誤った情報や誤解をまねく情報、否定的な情報に接する機会が多くなってしまっている方がいる可能性があり、この問題に対する対策を検討する必要があります」と、研究グループは述べている。

東京医科大学 公衆衛生学分野

新型コロナウイルスに関するお役立ち情報・研究成果(東京医科大学)

Trends in COVID-19 vaccination intent from pre- to post-COVID-19 vaccine distribution and their associations with the 5C psychological antecedents of vaccination by sex and age in Japan(Human Vaccines & Immunotherapeutics 2021年11月1日)