褐色脂肪の活性化による糖尿病治療 肝臓ホルモンが脂肪細胞のミトコンドリアを活性化し肥満と糖代謝を改善 熊本大学

肝臓由来のセルピンA1が脂肪細胞のミトコンドリア機能を活性化

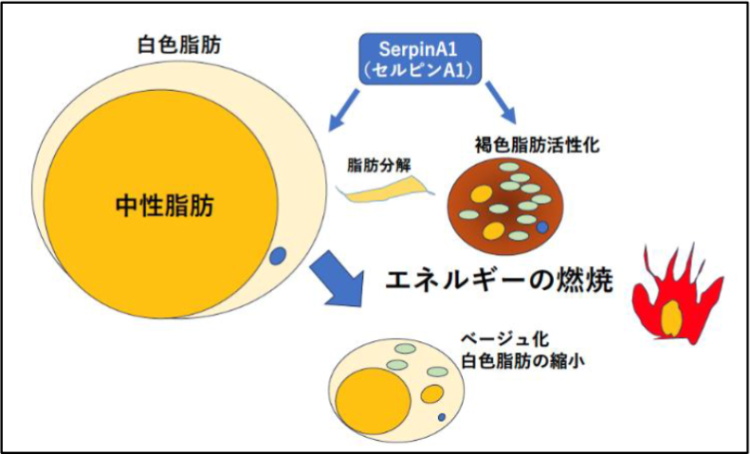

熊本大学は、褐色脂肪を活性化する因子として、肝臓ホルモン(ヘパトカイン)である「セルピンA1(SerpinA1)」を同定し、脂肪細胞のミトコンドリア機能を活性化することを明らかにしたと発表した。動物実験でセルピンA1を増やすことで、エネルー消費が増加し、肥満および糖代謝の改善がみられた。

セルピンA1(Serine Protease Inhibitor, Clade A, Member 1)は、主に肝臓で産生されるホルモンで、α1-アンチトリプシン(AAT)としても知られている。とくに好中球エラスターゼといったプロテアーゼを阻害することで、組織の保護に重要な役割を果たしている。

研究グループは、セルピンA1が脂肪細胞表面EphB2と相互作用して、ミトコンドリアで熱産生を促進するUCP1(脱共役タンパク1)の発現を促進し、褐色および白色脂肪細胞のミトコンドリアの活性化を起こすことを明らかにした。

肥満の原因とされる脂肪組織は、本来は脂質を蓄えてエネルギーを貯蔵する白色脂肪と、エネルギーを消費して体温を維持する働きをする褐色脂肪に大別される。肥満はエネルギー摂取過剰やエネルギー消費の低下により、白色脂肪への中性脂肪の過剰蓄積を引き起こし、2型糖尿病などの代謝異常の主要な原因となる。

これに対し近年、ヒト成人でも褐色脂肪組織の存在が、肥満やインスリン抵抗性の抑制に寄与することが示唆されており、生活習慣病に対して予防的効果をもつと注目されている。

この研究は、肥満と肝臓障害の関連を明らかにし、糖尿病や肥満の治療への新しい道筋をつけるものとしている。

研究は、熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座/熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科の阪口雅司助教、岡川章太氏、窪田直人教授、荒木栄一名誉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」にオンライン掲載された。

研究は、熊本大学生命資源研究・支援センター、ハーバード大学ジョスリン糖尿病センター、米国パシフィックノースウエスト国立研究所などの国際的な協力のもと、文部科学省の科学研究費助成事業の支援を受けて実施された。

脂肪組織と肝臓の新たな相互作用メカニズムを解明 肥満・糖尿病治療の新たな戦略に

今回の研究成果は、研究グループが2017年に発表した、成熟マウスで脂肪組織特異的にインスリン受容体とIGF1受容体を同時に欠損誘導させたマウスモデルにもとづく、褐色脂肪組織の回復メカニズムの発見に続くものとしている。IGF1は、成長ホルモン(GH)の作用により主に肝臓で産生されるホルモンだ。

この欠損誘導したマウスは、初期段階で脂肪組織の消失とメタボリックシンドロームが発症する一方、長期観察では褐色脂肪組織の回復と代謝の改善が確認された。研究グループはこれを背景に、褐色脂肪細胞の活性化メカニズムの解明に取り組んだ。

今回の研究では、褐色脂肪回復期の血清を用いた網羅的なプロテオミクス解析により、褐色脂肪細胞の活性化を促す因子としてセルピンA1を同定した。セルピンA1は肝臓で産生されるホルモン(ヘパトカイン)であり、血清中の増加が褐色脂肪組織の再生に寄与することを明らかにした。

セルピンA1タンパクを用いた実験では、マウスおよびヒトの褐色脂肪細胞でUCP1発現が増加し、ミトコンドリア機能の活性化を促し、セルピンA1が褐色脂肪の増殖と機能亢進を促すことが示された。さらに、肝臓特異的にセルピンA1を過剰発現するトランスジェニックマウスを作製し、これにより耐糖能の改善、UCP1発現の増加、寒冷刺激下での熱産生の向上が観察された。また、セルピンA1は白色脂肪におけるベージュ化を促進することも示された。

この効果を検証するために、セルピンA1ノックアウトマウスを作製したところ、耐糖能の悪化、インスリン抵抗性の増加、酸素摂取量の低下、および耐寒能の低下が認められた。褐色脂肪組織でのUCP1発現の低下や、高脂肪食摂取下での肥満傾向も確認された。

さらに、セルピンA1の褐色脂肪細胞への作用機序を解明するため、セルピンA1を用いた結合タンパクのプロテオミクス解析を実施し、セルピンA1と相互作用をする細胞表面分子EphB2を同定した。セルピンA1はEphB2を介してβアドレナリン受容体非依存的な経路でシグナル伝達を促進し、UCP1の発現調節およびミトコンドリアの活性化を引き起こすことが示唆された。

研究グループは、この発見について、脂肪組織と肝臓の新たな相互作用メカニズムを示し、肥満や糖尿病の治療における新たな戦略の基盤を提供するものとしている。「この研究成果をもとに、脂肪組織の機能を活用した新たな肥満および糖尿病の治療法の開発が期待される」としている。

熊本大学大学院生命科学研究部

Hepatic SerpinA1 improves energy and glucose metabolism through regulation of preadipocyte proliferation and UCP1 expression (Nature Communications 2024年11月12日)