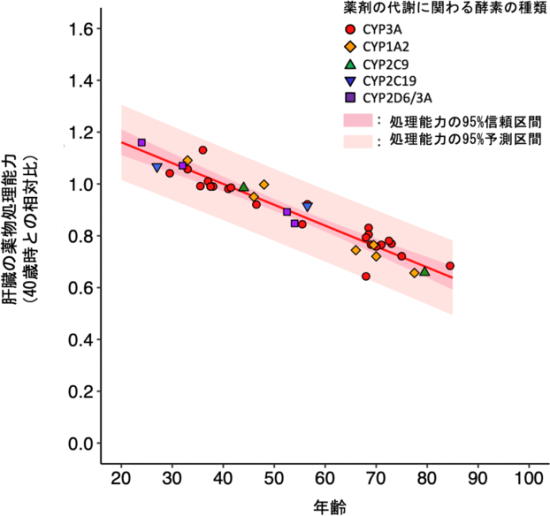

肝臓も腎臓も薬物の処理能力は加齢により低下 肝臓の薬物処理能力の変化 高齢者では40歳から年に0.8%低下

これにより、薬物処理能力の変化は、加齢による肝臓の重量や血流量の変化と合理的に対応することが分り、その機能を把握することで薬の服用量を調節することが可能になると考えられる。

高齢者の肝臓の薬物処理能力の加齢による変化を複数の解析で解明

薬が体内に入った後で、代謝したり排泄する役割を担うのは肝臓と腎臓だ。高齢者では、肝臓や腎臓の機能低下により、代謝や排泄が遅れて薬物の血中濃度が高くなり、思わぬ副作用を発現しやすくなる。そのために、高齢者では臓器の機能低下の度合いを把握して服用量を調節することが必要となる。

腎臓については、臨床検査の結果からそのような機能を考慮した用量調節が行われている。しかし、薬の代謝でもっとも重要な働きをする肝臓での代謝は多様なことに加えて、薬物血中濃度の時間変化が薬物によって大きく異なることから、これまで加齢変化の程度について、複数の薬の情報にもとづいた確かな解析はなかった。

そこで千葉大学の研究グループは、まず数多くある薬のなかから、肝臓の薬物代謝酵素の活性を阻害したときに大きく薬物血中濃度が変化する薬を、肝臓の代謝能力で薬物動態が決定される薬として選んだ。

次に、選んだ薬を対象に母集団薬物動態解析の結果を調べて、加齢による薬物血中濃度の変化が報告されているものに絞り込んだ。この解析は、薬物の血中濃度推移の変動要因を詳しく知る方法として、数百人程度の規模で行われる。実際の治療の対象となる患者で実施されるので、より臨床の実態を反映した結果となりやすい。

そして、選択された18の薬を独自の技術で統合解析し、加齢で肝臓の薬物代謝能力が相対的にどの程度変化するかを解析した。なお、肝臓の重量は成長とともに増加し、40歳以降になって一定の割合で減少するため、今回の解析では40歳を加齢変化の基準とした。

その結果、40歳を基準にした場合に、1年間に0.8%の割合で、すなわち70歳では24%、80歳では32%、90歳では40%、それぞれ減少することが明らかになった。

解析の対象とした薬物は、さまざまな種類の薬物代謝酵素によって代謝されるが、加齢による変化の程度はこれらの薬物酵素の種類によって大きく異なる様子はみられなかった。この変化は、すでに知られている加齢による肝臓の重量変化、および肝臓の血流量変化の情報と非常によく一致することも分った。また、肝臓の重量や血流量は、男性が女性に比べて大きい値だが、加齢による相対変化には違いがないことが分かっている。

肝臓も腎臓も加齢により薬物の処理能力は変化している

腎臓の薬物処理能力は、臨床検査として一般に行われるクレアチニン値から推定できることが分かっており、この値にもとづく薬物の用量調節は静脈内投与の抗生物質などで広く行われている。

研究グループは今回、肝臓と比較するために、腎臓から排泄されるイヌリンの処理能力の加齢変化についても解析した。イヌリンは食物繊維の1種で、腎臓の糸球体濾過により選択的に排泄されるため、腎機能の検査でよく用いられる。

その結果、40歳以降に1年間に0.97%減少しており、腎臓の血流量の加齢変化とよく一致することが確認できた。つまり、肝臓も腎臓も、加齢による臓器の重量あるいは血流量の生理学的変化によって薬物の処理能力が変化していると統一的に理解できることが明らかになった。

これらの結果により、将来は腎排泄型の薬物だけでなく、さまざまな肝代謝・排泄型の薬物についても、高齢者への適切な用量調節が進歩すると期待されるとしている。

研究は、千葉大学大学院薬学研究院の樋坂章博教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Clinical Pharmacokinetics」にオンライン掲載された。

「薬学研究者あるいは薬剤師の教科書には、高齢者の肝臓の薬物処理能力の加齢変化について、これまで曖昧な記述しかなく困惑していました。今回の研究は、そのような長年の疑問に答えたものです。この情報が、薬物の適正使用に広範に利用できると期待しています」と、樋坂教授は述べている。

千葉大学大学院薬学研究院

Age-related change in hepatic clearance inferred from multiple population pharmacokinetic studies, comparison with renal clearance and their associations with organ weight and blood flow(Clinical Pharmacokinetics 2021年9月13日)