砂糖の摂り過ぎによる脂質代謝異常の原因となる腸内細菌を特定 腸内環境の改善が有用である可能性 名古屋大学

名古屋大学は、砂糖の摂り過ぎによって起こる、メタボリックシンドロームにつながる脂質代謝異常(脂肪肝、高中性脂肪血症)の原因となる腸内細菌を5つを特定したと発表した。

砂糖の摂り過ぎによる脂質代謝異常やメタボリックシンドロームを予防・改善するために、腸内環境の改善が有用であることが示唆された。

砂糖の摂り過ぎは5つの腸内細菌の変化を介して脂質代謝異常を生じることを解明

名古屋大学は、砂糖の摂り過ぎによって起こる、メタボリックシンドロームにつながる脂質代謝異常(脂肪肝、高中性脂肪血症)の原因となる腸内細菌を5つを特定したと発表した。

メタボリックシンドロームは、インスリン抵抗性を基盤とする2型糖尿病などの前段階の未病状態であり、生活習慣の改善により元に戻ることが可能である。これまでその主な原因は、エネルギーの過剰摂取や動物性脂肪(飽和脂肪酸)の摂り過ぎが考えられてきたが、最近になり、砂糖や異性化糖などフルクトースを含む糖の摂り過ぎも主要な原因のひとつであることが分かってきた。

そのためWHOは、1日の砂糖の摂取を摂取エネルギーの5%未満(小さじ6杯分の砂糖に相当)に抑えるように勧告を出し、各国に砂糖税の導入を呼びかけている。

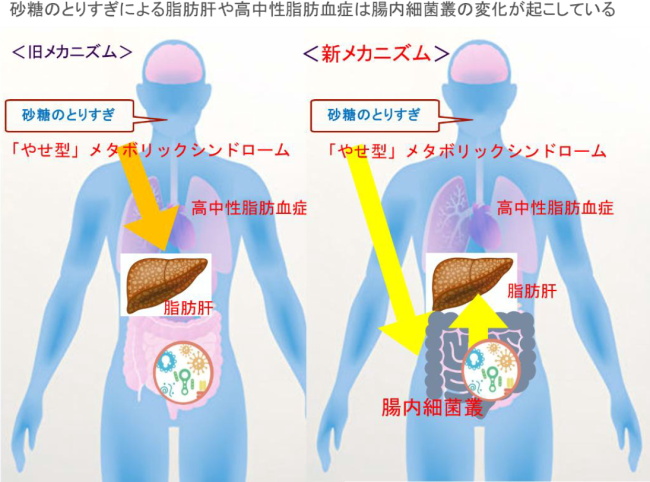

砂糖・フルクトースがどうして脂質代謝異常を引き起こし、メタボリックシンドロームにつながるかについて、これまで肝臓にフルクトースが大量に流れ込むことが原因と考えられていたが、研究グループを含む世界の複数のグループは、小腸がフルクトース代謝の中心臓器であり、あふれたフルクトースが大腸の腸内細菌を変化させて肝臓の脂質代謝異常を起こすことを明らかにしている。

しかし、どの腸内細菌が変化して、どのような機序で肝臓の脂質代謝を異常にするかは分かっていなかった。腸内細菌を特定することは、脂質代謝異常を予防する方法につながり、重要なステップとなる。

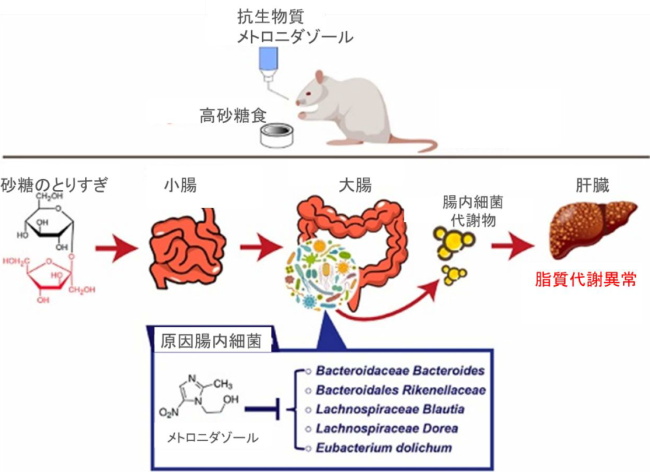

そこで研究グループは今回、原因となる腸内細菌を特定するため、ラットに炭水化物としてスターチを与えたグループと砂糖を与えたグループを設け、その大腸の腸内細菌叢を調べた。その結果、摂り過ぎた砂糖は大腸の腸内細菌叢を変化させることを明らかにした。

そして、4種類の抗生物質の混合物を処理すると、腸内細菌叢が変化し脂質代謝異常が抑えられた。次にそれぞれの抗生物質を単独で与えたところ、抗生物質のメトロニダゾールを与えたときに脂質代謝異常が抑えられた。さらにメトロニダゾールと作用が類似する抗生物質オルニダゾール、チニダゾールを与えて比較したところ、メトロニダゾールだけに効果がみられた。

これらの実験から、変動する腸内細菌を絞り込んで、脂質代謝異常に関与する原因腸内細菌を5つ特定した(Lachnospiraceae Blautia、Lachnospiraceae Dorea、Eubacterium dolichum、Bacteroidaceae Bacteroides、Bacteroidales Rikenellaceae)。

「研究成果は、砂糖の摂り過ぎによるメタボリックシンドロームが、腸内環境を整える方法により予防できることを示すとともに、他の食品成分によって予防できる可能性を示すものだ。これらの腸内細菌を標的にすることで、砂糖の摂り過ぎによる脂質代謝異常やメタボリックシンドロームを予防できる可能性がある」と、研究者は述べている。

研究は、名古屋大学大学院生命農学研究科の小田裕昭准教授らを中心とする研究グループによるもの。研究成果は、「Food Bioscience」に掲載された。

名古屋大学大学院生命農学研究科

High-sucrose diet induces abnormalities in lipid metabolism through gut microbiome dysbiosis linked to five metronidazole-suppressed bacteria (Food Bioscience 2024年12月)