DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸の摂取量が多いと認知症予防につながる可能性 日本人高齢者をはじめて調査

DHAやEPAの摂取と脳体積維持との関連を日本人高齢者を対象に調査

研究は、「国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」の縦断解析により見出したもの。NILS-LSAは、愛知県大府市・東浦町の地域住民から、性・年代別に層化無作為に選出された40歳以上の中高年者を対象に、医学・心理・運動・身体組成・栄養など多角的な観点から老化・老年病の予防策について探っているコホート研究。

魚、卵、肉などの食品から日常的に摂取される多価不飽和脂肪酸のDHAやEPA、ARAは、脳のリン脂質の主要な構成成分であり、加齢により脳内の量が減少することが知られている。

高齢者では、これらの多価不飽和脂肪酸を補うことにより、注意や作業記憶などの認知機能が維持される可能性が報告されている。

加齢にともなう認知機能の低下に先行する現象として、脳体積の減少が注目されている。DHAやEPAの摂取と、認知症でない高齢者での脳体積維持との関連について近年いくつかの研究報告がある。

しかし、これらの報告は、魚介類の摂取が少ない欧米諸国の報告であり、食事からのDHAやEPAの摂取量が多い日本などの国での研究報告はこれまでなかった。さらに、ARAの摂取量と脳体積に着目した研究も、これまでに報告されていない。

そこで研究グループは、NILS-LSA第6次調査(2008~2010年)の参加者のうち、認知症の既往や認知機能障害の疑いがなく、頭部MRI測定をはじめとした解析に必要な項目のある60~89歳の男女810人を対象に調査をした。

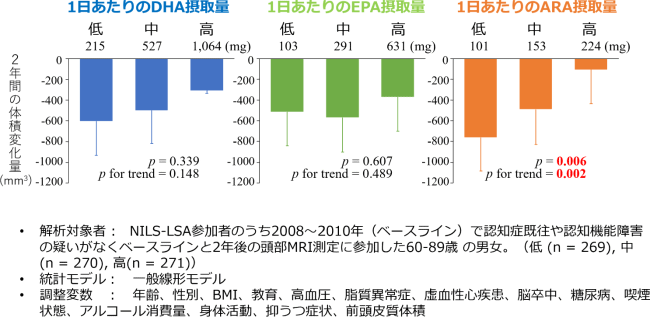

2008~2010年(ベースライン)時の、多価不飽和脂肪酸の摂取量と、2年間の局所脳体積の変化量との関連を縦断的に解析した。脳体積は3次元MRI画像をもとに縦断FreeSurferを用いて算出した。

DHAA・EPA・ARAの摂取は加齢にともなう脳体積の減少を抑制

その結果、日本人の集団で、ARAの摂取量が多いと、前頭皮質の体積変化量の減少が小さく、認知機能低下のリスクも低いことが明らかになった。

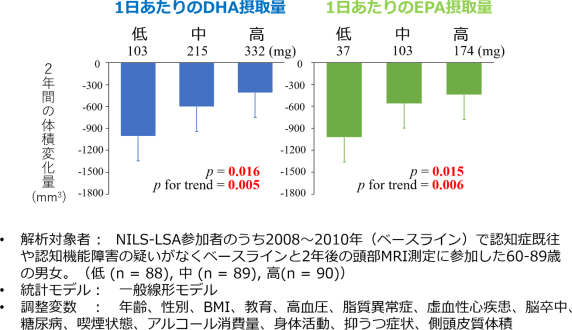

さらに、DHAやEPAの摂取と脳体積との関連を調べたサブグループ解析では、DHAやEPAの摂取が多いと、側頭皮質の体積変化量の減少が小さいことが明らになった。

これらの結果は、多価不飽和脂肪酸であるDHA、EPAおよびARAの摂取は、加齢にともなう局所脳体積の減少を抑制し、高齢者の脳の健康の維持につながる可能性をしめしている。このことは、魚介類の摂取が少ない国からの報告と同じ傾向を示している。

n=810

ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)の摂取が多いと、側頭皮質の体積変化量の減少が小さい

ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)の摂取が多いと、側頭皮質の体積変化量の減少が小さいn=267

「本研究は、DHAとEPAの摂取量が多い日本人高齢者の集団で、多価不飽和脂肪酸の摂取量と局所脳体積との関連を世界ではじめて示しました。世界的にも、過去の同様の縦断研究と比べると、もっとも規模が大きい研究です」と、研究グループでは述べている。

「今後も観察研究を継続することで、日本人での多価不飽和脂肪酸と脳体積変化との関係性がより明らかとなることが期待されます」としている。

研究は、国立長寿医療研究センター老化疫学研究部の大塚礼部長を代表とする研究グループが、サントリーウエルネスとの共同で行ったもの。研究成果は、米学術誌「Neurobiology of Aging」に掲載された。

国立長寿医療研究センター研究所 老年学・社会科学研究センター 老化疫学研究部

The association between long-chain polyunsaturated fatty acid intake and changes in brain volumes among older community-dwelling Japanese people (Neurobiology of Aging 2022年6月3日)