スタチンへの反応性が低下した症例の同定に「成熟型PCSK9」測定が有用 スタチンの治療効果を予測し、個別化医療の実現へ

コレステロール代謝を制御する「成熟型PCSK9」に着目

研究は、国立循環器病研究センター心臓血管内科の九山直人研修生、心臓血管内科部冠疾患科の片岡有医長、同研究所病態ゲノム医学部の堀美香客員研究員、分子病態部の斯波真理子非常勤研究員、野暉夫副院長、熊本大学循環器内科の辻田賢一教授、東北大学循環器内科学の安田聡教授らの研究グループによるもの。研究結果は、「Journal of the American Heart Association」にオンライン掲載された。

LDLコレステロールが高いと、心筋梗塞などの心臓病の原因となる。スタチンは、LDLコレステロールを低下させる薬剤であり、冠動脈疾患患者でその使用が日本循環器学会ならびに海外のガイドラインにより強く推奨されている。

スタチン反応性が低下した症例は、心筋梗塞・心不全などの発症リスクが高いことが報告されている。こうした患者をスタチン開始前にみつける方法が求められている。

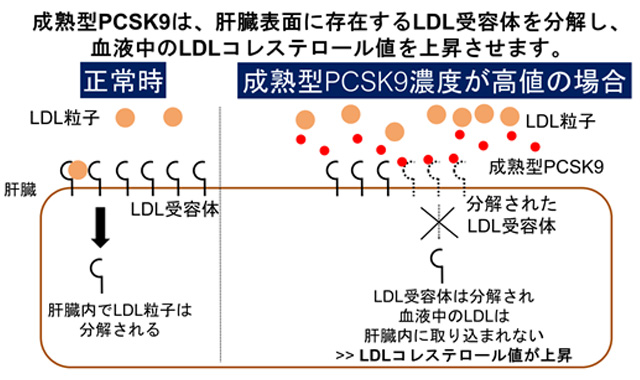

一方、PCSK9は、血中から細胞内へLDLコレステロールを取り込む働きをもつLDL受容体と結合し分解を促すことで、血中LDLコレステロール値を上昇させることが知られている。

PCSK9には、LDL受容体分解活性がある、主に肝臓から産生されるタンパク質である「成熟型PCSK9」と、細胞内の酵素により切断され、活性の低い「切断型PCSK9」がある。

PCSK9は、成熟型として分泌され、LDL受容体と結合後、分解に導き、血中のLDLコレステロールを上昇させる。一方、細胞内の酵素「furin」で切断されると、LDL受容体を分解する作用を失う。

成熟型PCSK9が高濃度だとスタチン反応性の低下を示すリスクが高い

研究グループは、血液中の成熟型とfurin切断型PCSK9濃度を分けて測定する方法を、2015年に世界ではじめて開発した。今回の研究は、スタチンの効果での成熟型PCSK9の関与を解明することを目的に行われた。

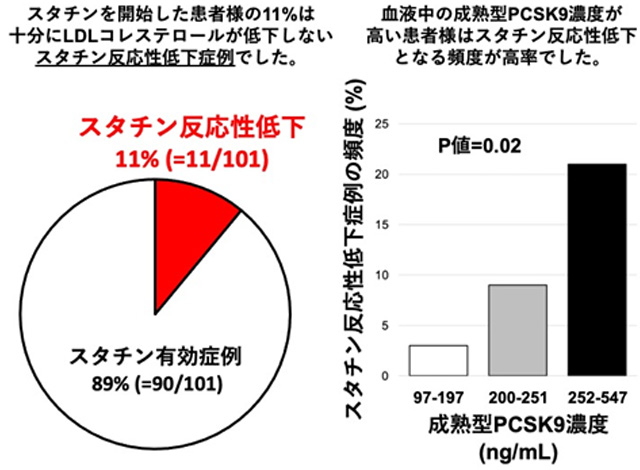

研究では、同センターに入院し、スタチン内服治療を受ける冠動脈疾患症例101例を対象に、血液中の成熟型PCSK9濃度を測定した。スタチン投与開始後のLDLコレステロール値をもとに、スタチン反応性低下症例との関係を検証した。

うち11例(11%)は、スタチン投与にもかかわらず、スタチンの効果が乏しく、LDLコレステロールのコントロールは不良だった。また、このようなスタチン反応性が低下した症例では、血液中の成熟型PCSK9濃度が有意に高値であることが分かった。

成熟型PCSK9濃度の高値を示す症例は、スタチン反応性低下を示すリスクを12%高める有意な因子であることも判明した(オッズ比1.12、95%信頼区間1.01-1.24、p値=0.03)。 スタチン反応性低下症例を予測しうる血液中の成熟型PCSK9濃度のカットオフ値は228ng/mLだった。

成熟型PCSK9を測定し、心臓病予防を目指した個別化医療の実現へ

今回の研究は、コレステロール代謝を制御するタンパク質である成熟型PCSK9に着目したもので、101例の冠動脈疾患症例の解析により、成熟型PCSK9濃度の上昇は、スタチンの効果減弱に関与することを明らかにしたものだ。

研究グループは、LDLコレステロールのコントロールが不良な患者は、心筋梗塞や心不全などの発症・再発リスクが高いことをすでに報告している。

「研究結果から、成熟型PCSK9濃度測定は、薬剤治療開始前にスタチン効果の予測において有用である可能性が示唆されました。成熟型PCSK9濃度測定を行うことにより、心臓病発症予防・再発を目指した個別化医療の実現にもつながるものと期待されます」と、研究グループは述べている。

国立循環器病研究センター心臓血管内科部門

Circulating Mature PCSK9 Level Predicts Diminished Response to Statin Therapy(Journal of the American Heart Association 2021年5月15日)