糖尿病の脳内メカニズムを解明 血糖値上昇により視床下部でプロスタグランジンが産生され血糖値を低下

プロスタグランジンは、体の中で脂質から合成される生理活性物質。血圧や炎症などの調節の働きをしている。

また、肥満では逆に、プロスタグランジンの生成が血糖値の調節を悪化させていることも証明した。

脳内のプロスタグランジンが増加すると血糖値は低下

膵臓から分泌されるインスリンは血糖値を低下させるが、脳も血糖値の調節で重要な役割をしていると注目されている。脳には血糖値の変化を感知するセンサー機能があり、血糖値を一定に保つ働きがあると考えられている。血糖値が低下すると食欲増加やホルモン分泌などによって血糖値を回復したり、血糖値が増加した時にはインスリンの作用を高めるなどして血糖値を下げる作用がある。

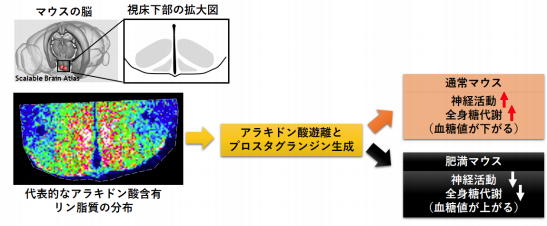

脳内脂質代謝は脳の機能を調節することが知られているが、そのメカニズムは十分に解明されていない。そこで北海道大学の研究グループが、グルコースを投与して血糖値が高くなったときに視床下部の脂質組成にどのような変化が起こるかを調べたところ、アラキドン酸を含む細胞膜リン脂質が低下していること、そしてアラキドン酸を原料とするプロスタグランジンが増加していることを発見した。アラキドン酸は、不飽和脂肪酸のひとつであり、プロスタグランジン類の原料となる。

また、血糖値が高くなった時に視床下部のプロスタグランジンが生成されないと、血糖値が増加したままになることもわかった。さらに、肥満を引き起こす脂肪含量の高いエサでマウスを飼育すると、同じように視床下部でプロスタグランジンが生成され、このときは脳内炎症を誘導する作用があることを発見した。肥満したときに視床下部のプロスタグランジンが生成されないと、脳内炎症と血糖値の増加が起こらないことも明らかにした。

研究は、北海道大学大学院獣医学研究院の戸田知得助教らの研究グループによるもの。研究成果は、科学誌「Nature Communications」に掲載された。

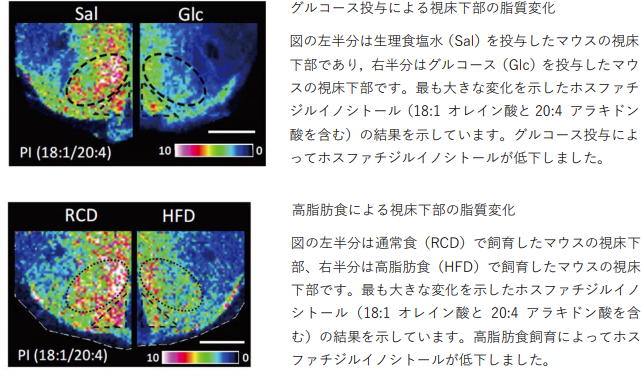

プロスタグランジン類の生成は血糖値センサーの神経活動増加に必要

研究では、脳内の脂質分布が血糖値の増加や肥満によってどのように変化するかをイメージング質量分析器によって解析した。また、遺伝子組み換えを起こしたマウスやアデノ随伴ウイルスを用いた手法により、脂質代謝に重要な酵素が視床下部で低下するマウスを作成し実験に用いた。

マウスにグルコースを投与して血糖値を上げると、視床下部のアラキドン酸を含む細胞膜リン脂質が低下し、プロスタグランジン類の生成が増加した。つまり、高血糖は細胞膜リン脂質からアラキドン酸を遊離し、プロスタグランジン類の生成を促進したと考えられる。

この生成経路に重要な酵素を阻害剤や遺伝子組み換えによって働かなくすると、グルコースを投与したときの血糖値の増加が持続し、血糖値が低下しにくくなった。したがって、視床下部でプロスタグランジン類が生成されると血糖値を低下する作用があると考えられる。

血糖値の増加は血糖値センサーとして働く神経細胞によって感知され、この神経細胞を活性化する。プロスタグランジン類の生成は血糖値センサーの神経活動増加に必要であることも分かった。

脂肪含量の高い餌(高脂肪食)をマウスに与えると、肥満するとともに糖尿病のような症状があらわれる。視床下部でもオレイン酸やパルミチン酸などの脂肪酸が蓄積していた。

しかし予想に反して、アラキドン酸を含むリン脂質は低下しており、プロスタグランジン類の生成が増加していた。リン脂質代謝に重要な酵素を視床下部で働かなくすると、高脂肪食による糖尿病の症状が弱まった。また、高脂肪食は脳の炎症を増加するとともに血糖値センサーの機能を低下するが、プロスタグランジン類を生成できなくすると炎症増加および血糖値センサーの機能低下が改善した。

肥満では逆にプロスタグランジンが神経活動を低下

今回の結果は、肥満していないときには脳の神経細胞が血糖値センサーとして働くためにプロスタグランジン類の生成が必要であるが、肥満するとプロスタグランジン類が神経活動を低下させる逆の作用をもつことを示している。

「適切な時期にプロスタグランジン類の生成を抑えることで、糖尿病の予防・治療に応用されることが期待できます」と、研究グループは述べている。

北海道大学 人材育成本部 研究人材育成推進室(L-Station)

Prostaglandin in the ventromedial hypothalamus regulates peripheral glucose metabolism(Nature Communications 2021年4月20日)