骨粗鬆症治療薬「ラロキシフェン」や糖尿病治療薬「ピオグリタゾン」に新型コロナウイルスに対する抗ウイルス作用 京大iPS研や理研などが発見

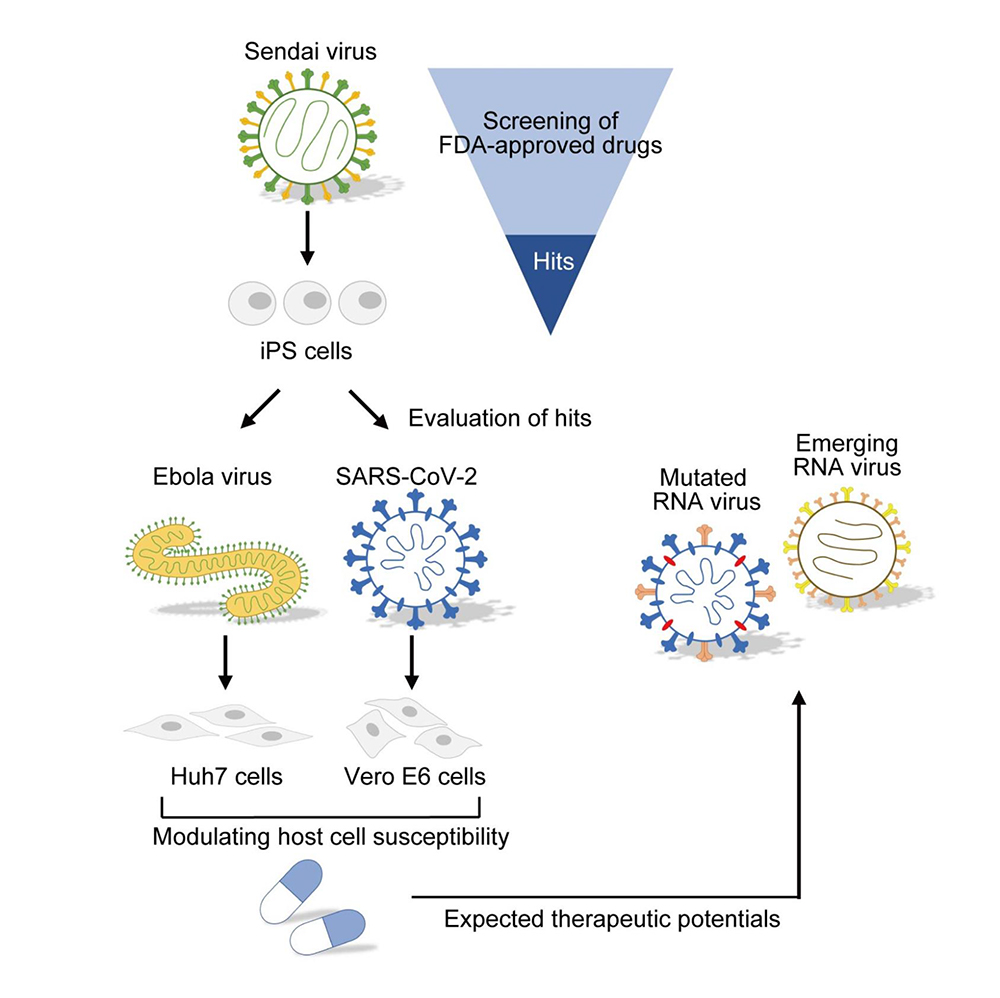

複数の異なるRNAウイルスに対して宿主細胞の感受性を下げることで感染を抑制する作用がある可能性があるという。「今後出現する新たなRNAウイルス感染症に対しても治療効果を発揮する可能性があり、臨床への応用が促進されることが期待されます」としている。

複数の異なるRNAウイルスに共通する抗ウイルス作用を有する薬剤を検索

RNAウイルスには、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)やエボラウイルスなど、局所的なアウトブレイクや世界的なパンデミックを引き起こすものが多くある。RNAウイルスは変異しやすいため、流行を繰り返す。

複数の異なるRNAウイルスに共通して、抗ウイルス作用を有する薬剤があれば、新たに出現したRNAウイルス感染症に対しても有益である可能性がある。

理化学研究所や京都大学iPS細胞研究所(CiRA)などの研究グループは、ヒトiPS細胞とRNAウイルスの一種であるセンダイウイルスを用いた感染症モデルを構築し、抗RNAウイルス活性を呈する既存薬のスクリーニングを行った。

Huh7細胞におけるエボラウイルス、Vero E6細胞における新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対して、選抜されたヒット化合物の抗ウイルス効果を評価した。

その結果、骨粗鬆症治療薬「ラロキシフェン」や糖尿病治療薬「ピオグリタゾン」などが、複数の異なるRNAウイルスと宿主細胞の組み合わせに対して、宿主細胞の感受性を調節し、抗ウイルス作用を示すことを突き止めた。これらの既存薬に、RNAウイルスに対する宿主細胞の感受性を調節する抗ウイルス作用があるという。

研究は、今村恵子・理化学研究所バイオリソース研究センター(BRC)iPS創薬基盤開発チーム 客員研究員、京都大学CiRA増殖分化機構研究部門特定拠点講師、櫻井康晃・長崎大学熱帯医学研究所/感染症共同研究拠点(兼任)助教、川口実太郎・IDファーマ営業推進室長、安田二朗・長崎大学感染症共同研究拠点/熱帯医学研究所(兼任)教授、井上治久・京都大学CiRA増殖分化機構研究部門教授、理化学研究所BRC iPS創薬基盤開発チームチームリーダーらの研究グループによるもの。研究成果は、欧州科学誌「FEBS Open Bio」でオンライン掲載された。

今後出現する新たなRNAウイルス感染症に対しても治療効果を発揮する可能性が

RNAウイルスには新興・再興感染症の原因となるものが多く、RNAウイルス関連疾患の治療薬をみつけることは非常に重要だ。RNAウイルスは、高い変異率を有し、異なる種類のRNAウイルスは多様な形態と遺伝子構成を示し、ウイルス間での多様性を有している。

各ウイルスに対する特異的な治療法やワクチンが開発されているが、複数のRNAウイルスに共通して抗ウイルス作用をもつ薬剤があれば、新たに出現したRNAウイルス感染症に対しても有益である可能性がある。

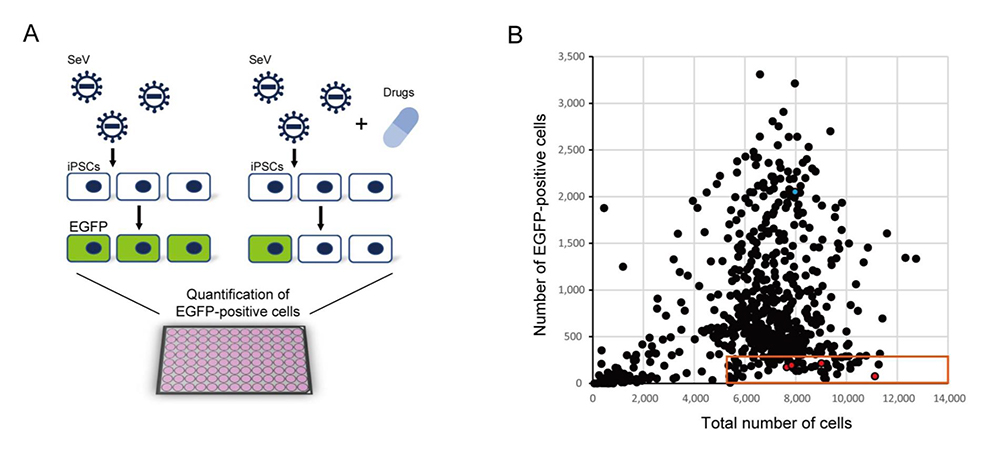

そこで研究グループは、ヒトiPS細胞を用いて、センダイウイルスが発現するEGFP(enhanced green fluorescent protein)を検出することによりウイルスの感染力を測定する化合物スクリーニング系を構築し、センダイウイルスの感染性を抑制する既存薬のスクリーニングを行った。

ヒットした薬剤の中から、心血管循環や中枢神経系への影響が少ない薬剤を選択し、Huh7細胞を用いてエボラウイルスに対する抗ウイルス効果を、Vero E6細胞を用いてSARS-CoV-2に対する抗ウイルス効果を評価した。

その結果、「ラロキシフェン」を含む選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)は、エボラウイルスとSARS-CoV-2に対して抗ウイルス作用を示した。また、PPARγアゴニストである「ピオグリタゾン」は、SARS-CoV-2に対して抗ウイルス作用を示した。

さらに、「ラロキシフェン」と「ピオグリタゾン」は、Vero E6細胞において、SARS-CoV-2に対して相乗的な抗ウイルス作用を示すことが分かった。

B. 化合物スクリーニングの結果。EGFP発現細胞数を減少させる薬を抽出した。

赤丸; 抽出したヒット化合物。青丸;コントロール(DMSO)

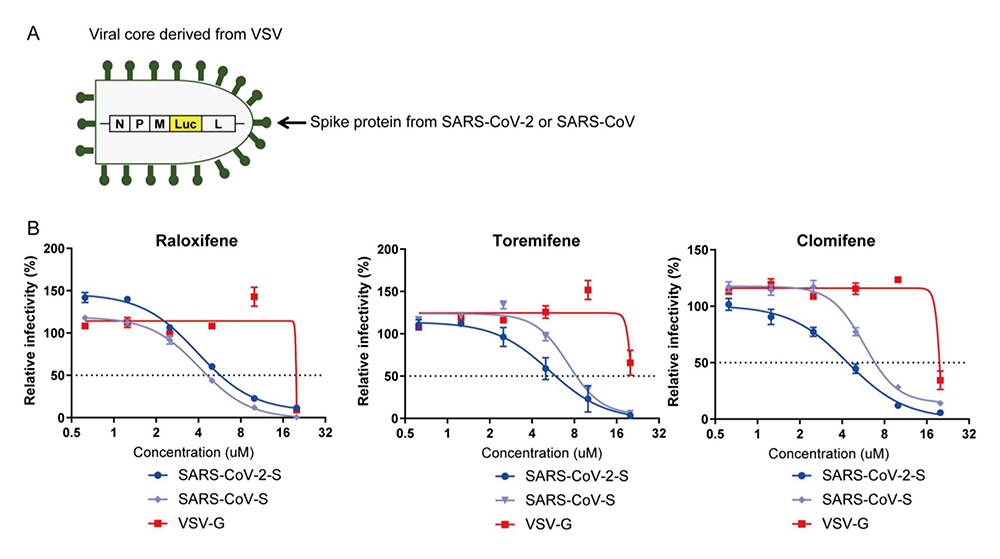

最後に、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質を有する疑似型水疱性口内炎ウイルス(VSV)を用いて、SERMがSARS-CoV-2の宿主細胞への侵入も阻害するかどうかを検討した。

SERMである「ラロキシフェン」、Toremifene、Clomifeneは、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(S)を持つ疑似型VSVの感染を阻害したが、VSV糖タンパク質をもつVSVではその効果は認められなかった。このことから、SERMがSARS-CoV-2の宿主細胞への侵入ステップを阻害することが分かった。

ヒトiPS細胞とセンダイウイルスを用いた化合物スクリーニングを実施し、さらにエボラウイルス、SARS-CoV-2に対する評価を行うことによって、複数の異なるウイルスと宿主細胞の組み合わせで、RNAウイルスに対する宿主細胞の感受性を調節し、抗ウイルス効果をもつ既存薬を同定した。

「これらの薬は、今後出現する新たなRNAウイルス感染症に対しても治療効果を発揮する可能性があり、複数のモデルで慎重に有効性とそのメカニズムを明らかにすることにより、臨床への応用が促進されることが期待されます」と、研究者は述べている。

B. Raloxifene、Toremifene、ClomifeneはSARS-CoV-2のスパイクタンパク質をもつ疑似型VSVの感染を阻害した。一方、VSV糖タンパク質(G)を持つVSVではその効果を認めなかった。

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)

理化学研究所バイオリソース研究センター(BRC)iPS創薬基盤開発チーム

理化学研究所革新知能統合研究センター(AIP)iPS細胞連携医学的リスク回避チーム

iPSC screening for drug repurposing identifies anti-RNA virus agents modulating host cell susceptibility(FEBS Open Bio 2021年4月7日)