【新型コロナ】COVID-19回復者のほとんどが6ヵ月後も抗ウイルス抗体・中和抗体を保有 日本初の大規模データを解析

2020.12.03

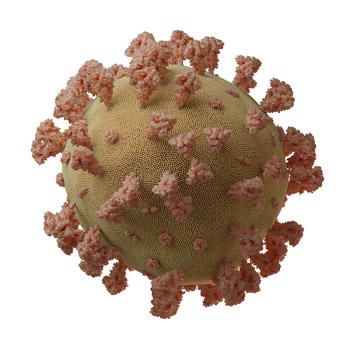

横浜市立大学は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復した人のほとんどが、6ヵ月後も抗ウイルス抗体および中和抗体を保有しているという調査結果を発表した。研究結果は、COVID-19回復者の一定期間後の追跡調査として国内初かつ最大規模の回復者データにもとづいて得られたものだ。

COVID-19回復者のうち、酸素投与を要した中等症以上の症例の方が軽症例よりも、中和活性が高い傾向もみられた。

COVID-19回復者のうち、酸素投与を要した中等症以上の症例の方が軽症例よりも、中和活性が高い傾向もみられた。

COVID-19回復者を一定期間追跡した日本初かつ国内最大規模のデータ

横浜市立大学は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患した患者を対象に、感染後6ヵ月および12ヵ月時点の抗ウイルス抗体および中和抗体を測定する研究「新型コロナウイルス感染症回復者専用抗体検査PROJECT」を実施している。このほど、その中間結果を発表した。 このプロジェクトで、感染から6ヵ月が経過した回復者を対象に参加を募ったところ、2020年7月29日~9月30日の約2ヵ月で619名から参加希望があった。うち、10月26日までに採血して検体測定を完了した376例のデータを解析した。 その結果、ほとんどのCOVID-19回復者が、(1)抗ウイルス抗体を保有し、かつ(2)中和抗体を保有していることが判明した。数ある抗体の中で、中和抗体はウイルスの細胞への侵入を阻害する役割をもち、再感染を防ぐ抗体を指す。 なお、中等症・重症の方が、軽症に比べて、中和抗体の活性がより強い傾向にあるという結果も得られた。 研究結果は、COVID-19回復者の一定期間後の追跡調査として国内初かつ最大規模の回復者データにもとづいて得られたものだ。 研究は、横浜市立大学学術院医学群の山中竹春教授、梁明秀教授、後藤温教授らの研究グループによるもの。COVID-19回復者のほとんどが「抗ウイルス」抗体と中和抗体を保有

これまで、COVID-19に関して、「中和抗体の活性が検出限界以下、もしくは非常に低い感染者がいる」「抗ウイルス抗体が早期に消失する」などの報告が海外からなされている。しかし、ほとんどの研究で、「検体数が小規模である」「長期間の追跡がなされていない」「検査の精度が不明」などの問題も散見される。 これらの研究結果のみで、COVID-19回復者の中長期的な免疫能の獲得についての結論、とくに日本での結論を出すことは難しい状況にある。また、日本独自のまとまったデータがないため、感染者の免疫応答についての知見が海外に比べて乏しいという現状がある。 そこで研究グループは、同大学が開発した精度の高い抗ウイルス抗体検出技術ならびに中和抗体検出技術の2つを用いて、感染から一定期間が経過した多くの回復者に参加してもらう大規模な調査研究を、東京都医師会・神奈川県医師会・大阪府医師会の後援、および横浜市・神奈川県の協力のもとで開始した。 今回の研究では、回復者の体内で産生された新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する抗体が、感染から中長期間を経た後も残存するかを調査するとともに、SARS-CoV-2の感染阻止に寄与すると考えられる中和抗体の測定を同時に行った。感染から中長期後の回復者の体内に中和抗体が確認されれば、そうでない場合に比べて、再感染する可能性は低くなる。 感染から6ヵ月および1年後の抗体や中和抗体の状態について調査することは、SARS-CoV-2に対する経時的な免疫応答の解明に貢献する。また、今回の研究で用いた全自動抗体検出技術および中和抗体検出技術は、今後実施される抗体保有率調査に活用されることが期待される。 「SARS-CoV-2に対する抗体検査について、その意義に関する知見がいまだ十分ではないなか、今回の研究で得られた結果は、今後の地域抗体調査の実施に有用な情報を与え、また、世界中で開発されている予防ワクチンの開発にも一定の期待が持てるものです」と、研究者は述べている。 東ソーは、SARS-CoV-2抗体検出用の試薬開発を行っており、将来的に体外診断用医薬品としての製品化を目指している。同大学は、このシステム開発のための基盤的研究として、抗原の選定や品質試験、全自動測定系に最適な抗原の作製法の探索などを行い、かつ附属病院や他の医療機関などの臨床検体からのデータ収集や高いデータ解析を実施している。 さらに、この測定システムで得られた抗体価の結果にもとづいた、COVID-19発症や重症化、治療効果予測、感染防御能との相関などについても検証している。また、関東化学は、この測定システムで、SARS-CoV-2抗体検出用の試薬に用いる抗原タンパク質を安定的に生産する方法の確立を目指している。 横浜市立大学学術院 新型コロナウイルス感染症回復者専用抗体検査PROJECT[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]