糖尿病の初期段階での運動は「マイクロRNA」の発現増加と心機能の改善をもたらす 心疾患の進行を把握することが重要

2020.10.15

国立循環器病研究センターなどは、バイオマーカーとして注目されているマイクロRNAに着目し、糖尿病の発症初期段階での運動トレーニングがマイクロRNAの発現増加と心臓・冠血管機能の改善をもたらすことを明らかにした。

ただし、糖尿病が進行した状態で運動トレーニングをはじめた場合には、その効果が減弱するという。

ただし、糖尿病が進行した状態で運動トレーニングをはじめた場合には、その効果が減弱するという。

糖尿病性心不全の発症とマイクロRNAの関連を解明

糖尿病は冠血管機能障害および冠血管リモデリングを誘発し、心筋灌流を次第に低下させ、心機能障害や心不全を引き起こすことが知られている。また、不規則な食生活や運動不足は、糖尿病性心疾患の進行を加速させる危険因子だ。したがって、糖尿病性心疾患の進行具合を把握することが重要になる。 そこで国立循環器病研究センターなどの研究グループは、近年バイオマーカーとして注目されているマイクロRNAに着目。 マイクロRNAは、遺伝子の転写後発現調節に関わる1本鎖RNA分子であり、主に遺伝子のタンパク質への翻訳を抑制することで、さまざまな生命現象を制御している。各種臓器や組織特異的に発現して局所的に機能するものと、血液を介して産生された部位から離れた部位で作用するものがある。 マイクロRNAは遺伝子発現調節を介して細胞分化、細胞死、細胞増殖、代謝などさまざまな生命現象を制御しているが、糖尿病性心不全の発症とマイクロRNAの関連性はまだ解明が進んでいない。 また、運動トレーニングやスポーツは糖尿病をはじめとする生活習慣病に対して心臓保護的であることが示されているが、その最適な強度や時間については結論が出ていない。 研究グループは今回の研究ではこれらをふまえ、異なる糖尿病発症時期に対して異なる強度の運動介入を行い、糖尿病性心疾患の進行度合いを示すバイオマーカーとなる心臓由来マイクロRNAの同定とともに、その具体的な機能解明を目指した。 研究は、ニュージーランドのオタゴ大学医学部生理学科のSchwenke Daryl准教授、Katare Rajesh准教授、元博士課程の学生Lew Jason博士と国立循環器病研究センター研究所心臓生理機能部のPearson James部長、統合生理研究室の土持裕胤室長が共同で行ったもの。研究成果は、「Circulation Research」オンラインファースト版に掲載された。糖尿病初期マウスでは運動でマイクロRNAの発現が増加し心臓機能も改善

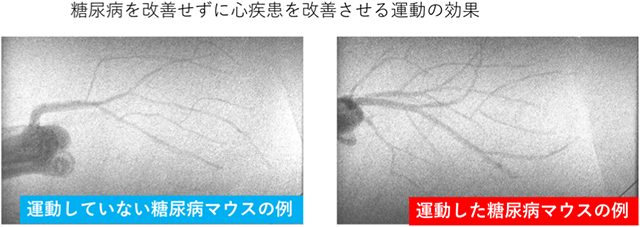

研究グループは、肥満糖尿病自然発症モデルマウスを用いて8週間の運動トレーニングを行った後、大型放射光施設SPring-8を利用し、最先端の放射光X線イメージング法で冠血管機能評価を行った。その後、病態発症の程度と血中および心臓のマイクロRNAの発現との関連を調べた。 その結果、運動トレーニングによって、心臓保護的マイクロRNAの発現増加や局所放出の増加を観察した。 重要なことは、糖尿病の発症初期段階での運動トレーニングはマイクロRNAの発現増加と心臓・冠血管機能の改善をもたらしたが、糖尿病が進行した状態で運動トレーニングをはじめた場合には、その効果が減弱したことだ。 今回用いた肥満糖尿病モデルマウスは遺伝的要因が極めて強いため、運動トレーニングを行っても糖尿病自体は改善されなかったが、糖尿病の改善とは独立して、心疾患の病態改善、心臓灌流、血管・心筋細胞の形態や心機能に対する運動の効果がはじめて明らかとなった。 臨床現場ではすでに、糖尿病が進行すると運動を維持するのが難しいことが知られている。研究グループは、「これらの保護的マイクロRNAを冠血管や心筋障害の単なる診断指標として用いるだけでなく、進行性糖尿病に対する運動療法とマイクロRNAの投与を組み合わせることで、運動療法の効果を高める治療法の開発へとつなげたいと考えている」と、述べている。

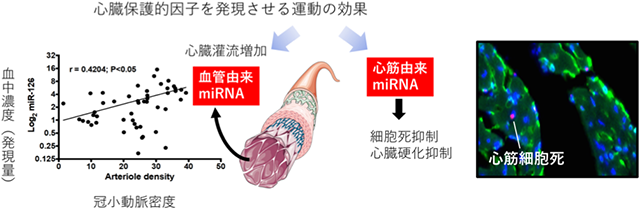

糖尿病の進行により、複数の心臓保護的マイクロRNA発現低下と共に心臓血流が減り、心筋細胞死が増加した(右図)。運動トレーニングはマイクロRNA -126発現量を増加させ、冠小動脈の開存率との間に正の相関を示し(左図)、新規バイオマーカーとしての有効性が示唆された。

出典:国立循環器病研究センター研究所、2020年

国立循環器病研究センター研究所心臓生理機能部Exercise Regulates microRNAs to Preserve Coronary and Cardiac Function in the Diabetic Heart(Circulation Research 2020年9月10日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]