1回の採血で10年以内のがん・脳卒中・心筋梗塞の発症リスクを評価できる 血中のアミノ酸バランスを解析する「アミノインデックス」

2019.04.04

味の素は「アミノインデックス リスクスクリーニング(AIRS)」に2019年4月より、10年以内の脳卒中・心筋梗塞を合わせた発症リスクの評価を追加した。従来は"現在がんである可能性"と"4年以内に糖尿病を発症するリスク"を評価していたが、それを拡張し、がん、脳卒中、心筋梗塞の3大疾病の発症リスクを評価できるようになった。

味の素が提供している「アミノインデックス リスクスクリーニング(AIRS)」は、1回の採血でがん、脳卒中、心筋梗塞の三大疾病の発症リスクを評価する検査。同社によると、3大疾病を血液だけで同時に評価できる検査は「アミノインデックス」が国内初だという。

がんについては早期発見による早期治療が、脳卒中・心筋梗塞については将来の発症可能性の把握による生活習慣の改善が、健康寿命の延伸に重要だ。

健康な人の血液中のアミノ酸濃度バランスは、一定に保たれるようにコントロールされているが、さまざまな疾病に罹患するとそのバランスが変化することが分かっている。

同社は血液中のアミノ酸濃度バランスの変化を解析・指標化し、健康状態や疾病リスクを明らかにする「アミノインデックス技術」を用いたがんのリスクスクリーニング検査「アミノインデックス がんリスクスクリーニング(AICS)」を2011年4月に事業化し、現在7種のがん(胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん(男性)、乳がん(女性)、子宮がん・卵巣がん(女性))*を対象に、"現在がんである可能性"を評価している。

* 子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することができるが、それぞれのがんの可能性について区別することはできない。

2017年11月より「AICS」に生活習慣病の検査項目("4年以内の糖尿病発症リスク"と"血液中の必須・準必須アミノ酸濃度にもとづく栄養状態"を評価)を加えた「アミノインデックス リスクスクリーニング(AIRS)」を事業化し、全国の人間ドックを中心に約1,400施設(2019年1月末現在)で採用されているという。

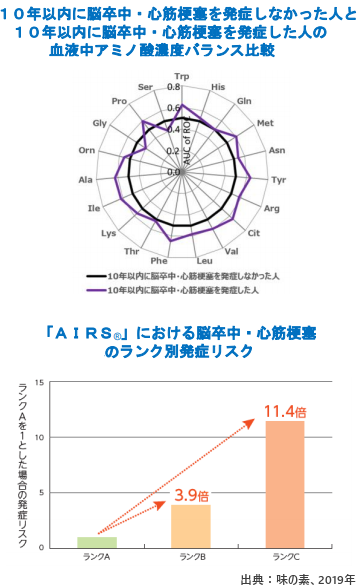

「ながはま0次予防コホート事業」の4,000人の血液データを活用

今回、「AIRS」の検査項目に追加する脳卒中・心筋梗塞を合わせた発症リスクの評価法は、滋賀県長浜市と京都大学大学院医学研究科が立ち上げた「ながはま0次予防コホート事業」の血液データなどを用いて技術開発を行った。 「ながはま0次予防コホート事業」では、滋賀県長浜市民1万人から集めた血液や尿、環境・生活習慣の情報などを統合して解析することで病気の原因や老化のメカニズムを解明し、「医学の発展」と「市民の健康づくり」への貢献を目指している。 脳卒中・心筋梗塞のリスク因子は、内臓脂肪の蓄積による生活習慣病(脂質代謝異常、高血圧、高血糖など)により発症した動脈硬化であることが知られている。また、内臓脂肪の蓄積や生活習慣病の罹患によって、血液中のアミノ酸濃度バランスが健康な人と異なることが報告されている。 同社は「ながはま0次予防コホート事業」参加者の内、約4,000人の血液中のアミノ酸濃度バランスを測定し、10年以内の脳卒中・心筋梗塞を合わせた発症リスクを評価する指標を開発した。 ランクA~Cの3段階で評価し、受診者がその結果を踏まえて医療機関などを通じて、生活習慣の改善(食事や運動など)や専門医による診察、精密検査などの受診を検討する機会づくりに貢献するとしている。 アミノインデックス(味の素)[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]