腎機能を正確に評価する補正式を作成 糖尿病性腎症の早期診断が可能に

2013.11.26

大阪市立大学大学院医学研究科の石村栄治准教授らの研究グループは、糖尿病性腎症における腎機能をより正確に評価できる推算式を開発した。この式を使えば、腎機能障害をより正確に評価することができるという。その結果、患者だけでなく医療従事者の糖尿病性腎症の予防に対する意識を高め、早期診断、早期治療が可能となる。

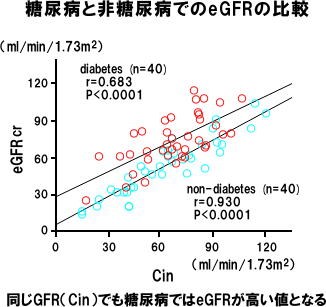

現在、日本では30万人超の患者が人工透析を受けており、うち37%は糖尿病が原因とされている。腎機能の評価は「推算糸球体濾過率」(eGFR)が用いられているが、糖尿病性腎症では実際の腎機能より高い値がでてしまい、腎機能の正確な評価が難しいのが実情だ。そのため正確な診断ができず、診断・予防の遅れをまねき、透析導入の遅れにつながる。 研究チームは、腎機能の評価指標である糸球体濾過率(GFR)を「イヌリンクリアランス」(Cin)で測定し、糖尿病性腎症におけるeGFR測定における誤差が出る要因を検討した。イヌリンクリアランスは、イヌリンを注射し、どれくらいのスピードで糸球体から排泄されるかをみることでGFRを厳密に測定する方法で、GFR測定のゴールドスタンダードとなっている。 その結果、HbA1c値が高く、血糖コントロールが悪いほど、eGFRがCinと比較して大きくなり、誤差が生じることが判明した。誤差の原因として、高血糖状態における尿細管機能障害が引き起こされている可能性があるという。 イヌリンクリアランスを測定するためには、原則入院が必要であり、手間暇かかる。そこで、1回の採血のみでGFRを推算できるように作られた計算式が「推算糸球体濾過率(eGFR)」だ。これはクレアチニンと年齢、性別から算出される。 研究チームは、eGFRの正確度を上げるため、HbA1cで補正する補正式を新規作成した。腎機能は血糖コントロール状態と関係なく、正確に評価できるという。補正式は開業医でも測定可能な項目で計算できる。

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]