労働者の問題飲酒を調査 「週3回以上」「1回2合以上」の飲酒は危険信号 男女でどんな違いが?

どんな人が問題飲酒のリスクが高いかを明らかに 男女でどんな違いが?

富山大学は、労働者の「問題飲酒」の発生に影響を与える要因を、仕事や家庭生活、社会活動の観点から、追跡調査により明らかにした。

問題飲酒は、アルコール依存症、アルコール乱用や有害な飲酒、アルコールに関連した問題や結果を抱えていること、またはそのような問題のリスクがある場合をさす。

研究は、公務員を対象としたストレスと健康に関する悉皆調査である「日本公務員研究」に参加した4,552人を調査。うち分析に必要な調査項目に回答のあった1,535人のデータを分析した。

2014~2019年の5年間での問題飲酒の累積発生率は、男性で9.6%(1.92%/年)、女性で5.8%(1.16%/年)だった。

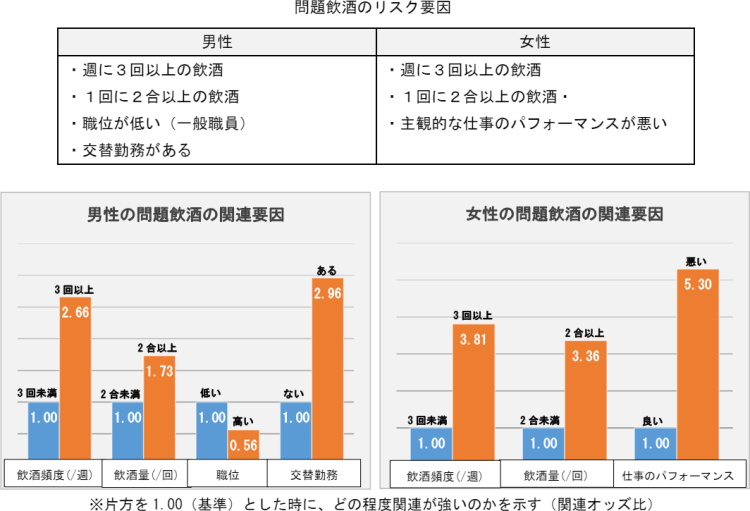

分析した結果、男女ともに、不適切な飲酒習慣がある人や、不利な仕事の特性をもつ人に、問題飲酒が多いことが分かった。

男女ともに問題飲酒は、「週に3回以上の飲酒習慣がある人」と「1回に2合以上飲酒する人」は、それ未満の人に比べて、男性でそれぞれ2.66倍と1.73倍、女性で3.81倍と3.36倍に上昇し、5年後の問題飲酒が多いことが明らかになった。

また男性では、職位が高い人(中間管理職・管理職)は、職位が低い人(一般職員)に比べて、5年後の問題飲酒は0.56倍と少なかった。

さらに、交替勤務がある人はない人に比べて2.96倍に、女性では主観的な仕事のパフォーマンスが悪い人は、良い人に比べて5.30倍に、5年後の問題飲酒が多いことも分かった。

調査項目は、性別や年齢、飲酒習慣(飲酒頻度や飲酒量、問題飲酒の有無)、仕事の特性(職位や交替勤務の有無、仕事のストレス主観的な仕事のパフォーマンスなど)、ワーク・ライフ・バランス(婚姻状況や仕事と家庭のバランス)、社会活動(知人と関わる頻度や親しい友人の数など)の計19項目

日本の労働者1,535人を調査

労働者への健康教育と早期からの介入と支援が重要

日本では、アルコール乱用または依存症といった問題飲酒の生涯有病率が、過去10年間で2倍に増加している。問題飲酒による、がんや脳血管疾患による死亡リスクの増加も報告されている。

また、日本での問題飲酒による労働損失の推計は、年間に約2兆5,000億円に上り、労働者の問題飲酒の予防への取り組みは重要な課題となっている。

研究者は今回の調査結果について、「労働者の問題飲酒を予防するためには、節度のある適切な飲酒に関する知識の提供やその周知を目的とした健康教育の実施することが必要です」と述べている。

さらに、「定期健康診断時に不利な仕事の特性をもつ労働者の飲酒習慣を把握し、問題飲酒のスクリーニングを行うなど、早期から介入を行い、支援的な職場づくりやその改善をはかる取り組みをすることが重要です」としている。

研究は、富山大学学術研究部医学系の茂野敬氏、立瀬剛志助教、関根道和教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Industrial Health」に掲載された。

これまで研究で、仕事の特性、家庭生活、社会活動の有無と、労働者の問題飲酒が関係することが示されているが、それらの多くは横断的な調査であり、その要因が将来的に問題飲酒の原因となるのか、因果関係は分かっていなかった。

また労働者を対象に、仕事のストレス、仕事のパフォーマンス、仕事と家庭のバランス、家庭以外での他者との関わりを含めて、男女別に問題飲酒のリスク要因を追跡した調査はなかった。

なお、今回の研究では、2014年と2019年の5年の期間でデータ分析を行ったが、問題飲酒を引き起こすまでには、5年よりも長い期間を必要とする可能性があるため、長期的な分析が必要としている。

日本公務員研究は、2024年度は第6回目の調査を行っており、コロナ禍で飲酒習慣が変化したとも言われており、データ分析を継続していくとしている。

富山大学 学術研究部医学系 疫学・健康政策学講座

A longitudinal study of the influence of work characteristics, work-family status, and social activities on problem drinking: the Japanese civil servants study (Industrial Health 2024年5月15日)