日本人の心不全死亡に対する冠動脈疾患や脳卒中の寄与は2割程度 循環器疾患以外の根本的な原因が JPHC研究

心筋梗塞および脳卒中が心不全に関連

日本でも心不全が増えており、その原因として心筋梗塞や脳卒中があげられている。人口動態統計は、原死因の頻度を把握するための重要な情報となるが、心不全が終末期の状態として使われることが多く、虚血性心疾患と心不全とのあいだの傾向の一致については不明な点がある。

臨床的には、急性心筋梗塞および脳卒中は心不全と密接に関連していることが知られているが、それらが根本的な死因として心不全に寄与しているかは不明だ。

そこで、国立がん研究センターがん対策研究所などの研究グループは、20年間におよぶ前向き研究「JPHC研究」により、循環器疾患の発症とその後の死因との関連を調べた。この研究は、人口動態統計をより正しく理解するためにも有用としている。研究成果は、日本循環器学会の公式雑誌である「Circulation Journal」に掲載された。

心不全で死亡した人の24.4%に循環器疾患の発症が

研究グループは、1990年に秋田、岩手、長野、沖縄の4保健所管内、1993年に茨城、新潟、高知、長崎、沖縄の5保健所管内に在住していた40~69歳の男女14万420人のうち、循環器疾患(心筋梗塞や脳卒中)の既往を有さず、20年間の追跡期間中に死亡した1万4,357人を対象に、追跡期間中に起こった循環器疾患発症とその後の心不全、虚血性心疾患、脳卒中による死因との関連を調査した。

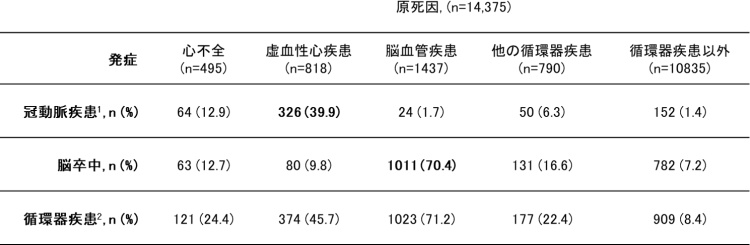

その結果、心不全で死亡した人の24.4%に循環器疾患発症が認められた。原死因の内訳は、心不全495人、虚血性心疾患818人、脳血管疾患1,437人、他の循環器疾患790人、循環器疾患以外1万835人だった。それぞれの原死因別に、冠動脈疾患(急性心筋梗塞+1時間以内の急性死)、脳卒中、循環器疾患(左記のいずれか)の発症の割合を示した。

心不全による死亡のうち、死亡前に発症が認められたのは、冠動脈疾患 12.9%、脳卒中 12.7%、循環器疾患 24.4%だった。また、原死因が虚血性心疾患の39.9%に冠動脈疾患の発症が、脳血管疾患の70.4%に脳卒中発症があったことが分かった。

心不全で死亡した人の24.4%に循環器疾患発症が認められた

心不全死亡に対する循環器疾患の寄与割合は17.6%

研究グループはさらに、原死因が心不全、虚血性心疾患、脳血管疾患、他の循環器疾患、そして循環器疾患以外で死亡された人で、これら死因に及ぼす循環器疾患発症の影響を評価するために、集団寄与割合を求めた。

この集団寄与割合を、性、年齢や高血圧、糖尿病、喫煙、飲酒などの既往歴や生活習慣で調整されたハザード比にもとづいて算出した。集団寄与割合は、心不全など、それぞれの原死因で死亡された人のうち、過去の循環器疾患の発症がどのくらい影響を及ぼしたのか、その大きさの指標になる。

その結果、心不全死亡に対する冠動脈疾患発症の集団寄与割合は12.0%、脳卒中発症が5.3%、循環器疾患発症全体では17.6%であることが分かった。さらに、虚血性心疾患死亡に対して冠動脈疾患発症の集団寄与割合は39.1%、脳血管疾患死亡に対して脳卒中発症の集団寄与割合は68.8%だった。

虚血性心疾患死亡に対して冠動脈疾患発症の集団寄与割合は39.1%、脳血管疾患死亡に対して脳卒中発症の集団寄与割合は68.8%だった

心不全死亡に対する循環器疾患発症の寄与は部分的という結果に

今回の研究で、心不全死亡に対する、冠動脈疾患や脳卒中発症が影響する大きさが分かったが、その寄与は冠動脈疾患と脳卒中を合わせても2割程度であり、心不全死亡に対する循環器疾患発症の寄与は部分的であることが、人口動態統計から推察された。今後、心不全死亡に至る主な要因が何であるのかをさらなる研究で確かめる必要があるとしている。

「今回の研究は、研究開始時に40~69歳であった方、また、対象地域が農村地帯が多いため、他の年齢の集団や都市部へは当てはまらない可能性があることから、結果の解釈に注意が必要だ。また、調査開始時に循環器疾患の既往歴があった方々を除外したことから、調査開始前の循環器疾患発症の影響は考慮できていないこと、心不全の原因のひとつである心房細動の情報がえられていないことなどは本研究の限界点となる」と、研究グループでは述べている。

多目的コホート研究(JPHC研究) (国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)

Impact of Cardiovascular Disease on the Death Certificate Diagnosis of Heart Failure, Ischemic Heart Disease, and Cerebrovascular Disease ― The Japan Public Health Center-Based Prospective Study ― (Circulation Journal 2023年3月21日)