糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬に老化細胞除去の作用 新しいクラスの老化細胞除去薬の可能性 フレイルを改善しアルツハイマー病などの治療応用も 順天堂大学

SGLT2阻害薬により老化細胞が除去

糖代謝異常やインスリン抵抗性が改善

順天堂大学は、糖尿病の治療薬であるSGLT2阻害薬が、老化細胞の除去薬として作用し、さまざまな加齢関連疾患での病的老化形質を改善することを同定し、その作用機序を明らかにしたと発表した。

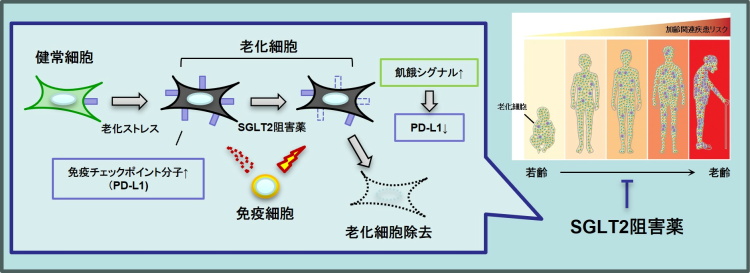

SGLT2阻害薬は、免疫チェックポイント分子を制御することで、免疫系による老化細胞除去を促進するとしている。

加齢や肥満などの代謝ストレスによって、生活習慣病やアルツハイマー病などの加齢関連疾患が発症・進展するが、その仕組みはよく分かっていない。研究グループはこれまで30年以上にわたり、加齢関連疾患の発症メカニズムについて研究を進め、加齢やストレスによって組織に老化細胞が蓄積し、それによって引き起こされる慢性炎症が、加齢関連疾患の発症・進展に関わっていることを明らかにしてきた。

さらに最近、蓄積した老化細胞を選択的に除去(セノリシス)することで、加齢関連疾患での病的な老化形質を改善しうることが示されている。

しかし、これまで報告されている老化細胞除去薬は、抗がん剤として使用されているものが多く、副作用の懸念があり、臨床応用が可能なものではなかった。そこで研究グループは今回、より老化細胞に選択的に作用し、副作用の少ない治療法の開発を目指して研究を行った。

加齢にともなうストレスによって染色体損傷が発生すると細胞はがん化を防ぐため老化し、細胞分裂を停止する。このようにして組織に蓄積した老化細胞は、SASP因子という炎症分子(多くは炎症性サイトカイン)を分泌することで、免疫系を活性化し、自らを除去されるようにプログラムされている。

しかし、なんらかの原因でこの除去機構が働かないと、老化細胞の蓄積が長引き、組織の慢性炎症とそれにともなう加齢関連疾患の発症・進展につながる。

一方、以前よりカロリー制限により寿命が延長することが知られており、これにより寿命が延長した個体では、加齢にともなう老化細胞の蓄積が抑制されていることが知られている。

研究グループは今回、尿への糖の排出を促進することで、血糖を低下させるSGLT2阻害薬の投与により、カロリー制限を模倣した状態となり、老化細胞の蓄積が抑制され、その除去が促進されるのではないかと考えた。

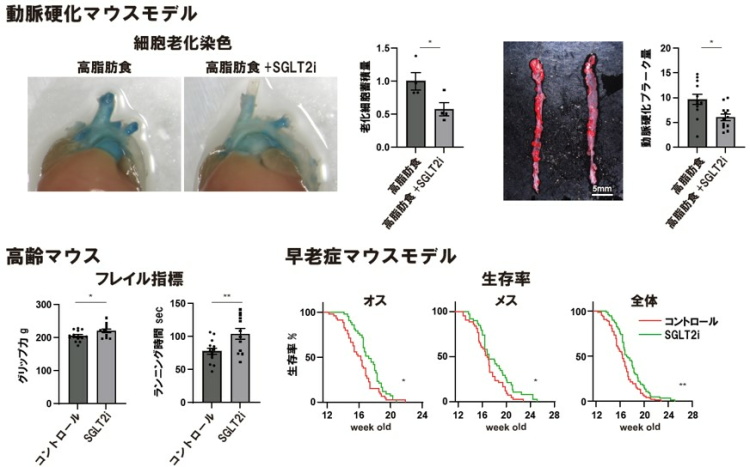

そこでまず、高脂肪食によって肥満させたマウスで、短期間のSGLT2阻害薬の投与を行ったところ、内臓脂肪に蓄積した老化細胞が除去されるとともに、内臓脂肪の炎症が改善し、糖代謝異常やインスリン抵抗性の改善がみられた。

これとは対照的に、短期間のインスリン投与により、肥満マウスの高血糖を改善しても、内臓脂肪に蓄積した老化細胞は除去されず、内臓脂肪の炎症も改善しないことが分かった。

老化細胞除去機構をになう免疫系が活性化

老化細胞除去を促進

これらの結果により、SGLT2阻害薬による老化細胞除去効果は、血糖の改善とは関連なく、特有の効果であることが示された。

その作用機序を明らかにするためにメタボローム解析を行ってみたところ、SGLT2阻害薬の投与によって、AICARというAMPKを活性化する代謝産物が増加していることが分かった。

実際にさまざまな実験から、SGLT2阻害薬の老化細胞除去効果にはAMPKの活性化が重要であることが分かった。さらにAMPKの活性化は、とくに悪性度の高い老化細胞でその発現レベルが上昇している免疫チェックポイント分子(PD-L1)を抑制することで、老化細胞除去機構をになう免疫系を活性化し、老化細胞除去を促進することが明らかになった。

同様に、SGLT2阻害薬の投与は、高コレステロール血症によって形成が促進された動脈硬化巣から老化細胞を除去することで、動脈硬化プラークの縮小を促進した。また、SGLT2阻害薬の投与によって、加齢にともなうフレイルの改善や早老症マウスの寿命の延長なども観察された。

SGLT2阻害薬が新しいクラスの老化細胞除去薬となる可能性

研究は、順天堂大学医学部内科学教室・循環器内科学講座の勝海悟郎特任助教、大学院医学研究科循環器内科学南野徹教授らの研究グループが、日本医療研究開発機構(AMED)の支援などを受け行ったもの。

「今回、加齢関連疾患に対する新しい治療法の確立に向けて、新規老化細胞除去薬を同定し、その作用機序を明らかにした。これまでの老化細胞除去薬は、抗がん剤として使用されているものが多く、その副作用が懸念されていたが、SGLT2阻害薬は、老化細胞除去をになう免疫系を活性化することで老化細胞除去を促進する点で、新しいクラスの老化細胞除去薬であり、副作用の懸念も少ない治療薬となる可能性がある」と、研究者は述べている

「本研究では、SGLT2阻害薬に糖尿病や動脈硬化、フレイルに対する改善効果や、早老症に対する寿命延長効果を確認できたことで、今後はアルツハイマー病を含めたさまざまな加齢関連疾患での検証や、ヒトへの臨床応用が期待される」としている。

順天堂大学医学部付属 順天堂医院 循環器内科

SGLT2 inhibition eliminates senescent cells and alleviates pathological aging (Nature Aging 2024年5月30日)