「食事バランスガイド」で減塩が可能 遵守の高い人は塩分摂取量と尿ナトカリ比が低下 高血圧には減塩が必要

「食事バランスガイド」の活用は、減塩にもつながることが、国立がん研究センターなどが行っている次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)で示された。

食事調査や採尿などにより食塩摂取量を定量的に評価しなくても、「食事バランスガイド」を使うことで減塩につながる可能性がある。

35~80歳の地域住民248人を対象とした調査で、「食事バランスガイド」の遵守が高い人は、尿中のナトリウム排泄量は減少し、ナトリウムとカリウムの排泄量の比(尿ナトカリ比:尿Na/K比)が低いことが示された。

食事バランスガイドの遵守度と食塩摂取量の関連を調査

国立がん研究センターなどが行っている次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)は、さまざまな生活習慣・生活環境と、がんなどの生活習慣が関係する疾病との関連を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるために行われている研究。

日本人の食生活は世界的にみて健康的と言われることが多いが、日本を含む東アジアは世界でも食塩摂取が多い地域で、調味料や塩蔵食品などから多くの食塩を摂取している。

これまでの研究で、食塩や高塩分食品のとりすぎは、高血圧などを介して循環器疾患死亡、生活習慣病による死亡リスクを高めることが知られている。さらに、野菜などに含まれるカリウムには、ナトリウム(塩分)を排出する作用がある。ナトリウム(Na)単体よりもナトリウムとカリウムの比(Na/K比)が、循環器疾患リスクとより強く関連することも報告されている。

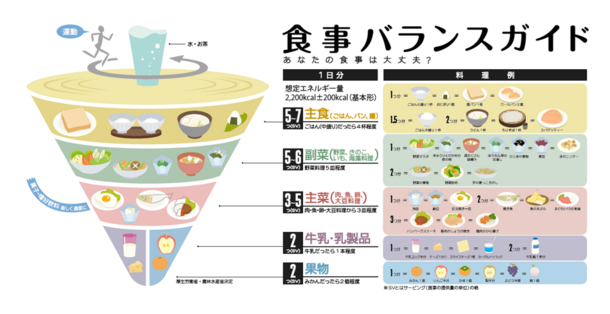

厚生労働省・農林水産省が2005年に策定した食事バランスガイドでは「何をどれだけ食べたら良いのか」について目安が示されているが、食塩摂取の指標は含まれていない。

そこで研究グループは、秋田・長野・茨城・新潟に在住していた40~74歳の成人235人を対象に、秤量食事記録調査(WFR)を12日間の実施し(12d-WFR)、食事バランスガイドの遵守度をスコア化し、食塩摂取量を正確に推定できる24時間蓄尿によるナトリウム、カリウムの排泄量、Na/K比との関連を調べた。ナトリウム摂取量が少なくなる、あるいはカリウム摂取量が多くなるほど、Na/K比は低下する。

さらに塩スコアとして、塩を多く含む料理(みそ汁、麺類、塩蔵魚、漬けもの)の摂取頻度が少ない(週に10回以下)場合を10点満点としてスコア化し、総スコアに加えた場合の関連も調べた。

食事バランスガイドの遵守スコアが高いと塩分と尿ナトカリ比が低下

塩スコアを追加するとナトリウムがさらに減少

その結果、食事バランスガイドの遵守スコア(総スコア)が高いことが12d-WFRにより示された人ほど、尿中ナトリウム排泄量は減少傾向を示し(塩分の摂取量が少ない)、尿中カリウム排泄量は増加し、Na/K比は有意に低下した。スコアが上がるごとに、ナトリウム排泄量は129mg減少、カリウム排泄量は137mg増加し、Na/K比は0.32減少した。

また、塩スコアを追加した場合は(総スコア+塩スコア)、スコアが高いほどナトリウム排泄量の減少傾向が顕著になった。スコアが上がるごとにナトリウム排泄量は218mg減少した。

食事バランスガイド各遵守スコア四分位と24時間尿中Na、K排泄量及びNa/K比との関連

「食事バランスガイドには食塩摂取の指標はありませんが、バランスガイドの遵守が高いほど、ナトリウム排泄量は減少し、Na/K比も減少することが示唆されました。このことは、これまでの先行研究で、食事バランスガイドスコアが高いほど死亡リスクが低いことが示されたのと同じように、健康評価を行うのに有用と考えられます」と、研究者は述べている。

「さらに、塩を多く含む料理の摂取頻度を塩スコアとして追加することにより、高遵守の人ではナトリウム排泄量減少との関連がさらに強くなりました。今回示した塩スコアを追加した食事バランスガイドでは、調味料の塩分量を計算するよりも捉えやすい"塩分の多い食品の摂取頻度"だけで、ナトリウム摂取量を評価できる可能性があります」。

「食事バランスガイドは、自分で料理をしない方でも、バランスの良い食事をこころがける目安となると期待されます。食塩摂取量を減らす観点では、食事バランスガイドに則ったバランスの良い食事をすることと同時に、塩を多く含む料理を食べる回数に気を付けることも重要です」としている。

なお研究グループは、今回の調査が報告された時点で調査が実施された2012年から13年が経過しており、「日本人の食習慣が変化している可能性を否定できない」としながらも、「国民健康栄養調査によると、食塩摂取量は2012年に10.2g、2023年に9.8gであり、日本は依然として減塩が求められる状況にある」と指摘している。

研究は、奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科生活環境科学の山岸万里菜氏らによるもの。研究成果は、「Clinical Nutrition ESPEN」に掲載された。

次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT) (国立がん研究センター 予防研究グループ)

奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科生活環境科学

High adherence to a food guide may be associated with lower 24-h urinary sodium excretion and sodium-to-potassium ratio, and higher potassium excretion (Clinical Nutrition ESPEN 2025年3月8日)