最高血圧の長期的変動で2型糖尿病の発症が1.79倍に上昇 交感神経系の機能異常が先行する病態か 名古屋大学

10年内の収縮期血圧の変動が大きいと2型糖尿病の発症リスクが1.79倍に上昇

研究は、名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療学・公衆衛生学の八谷寛教授、宋澤安氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Hypertension Research」に掲載された。

血圧の変動とは、複数回測定した血圧がばらつくことで、秒や時間の単位でのばらつき(短期的変動)と月や、年単位の長期的変動がある。短期的変動と2型糖尿病の発症リスクとの関連を報告した研究もあるが、長期的変動について調査した研究はほとんどない。

そこで研究グループは、八谷教授らが中部地方自治体職員を対象に実施している糖尿病などの生活習慣病の追跡研究である「愛知職域コホート研究」のデータを使用。収縮期血圧(最高血圧)の長期変動と、その後約10年間の追跡期間中の2型糖尿病発症リスクとの関連を調べた。

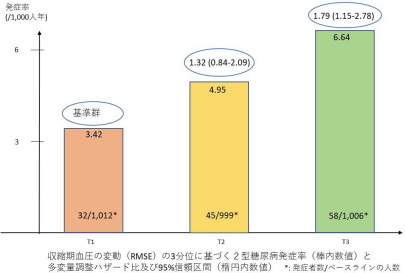

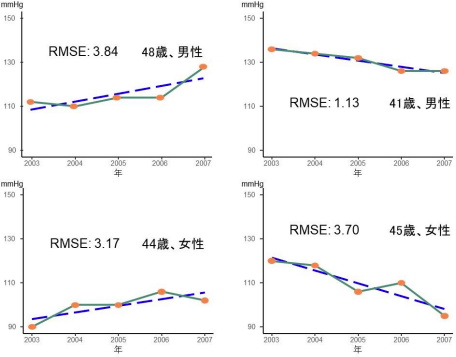

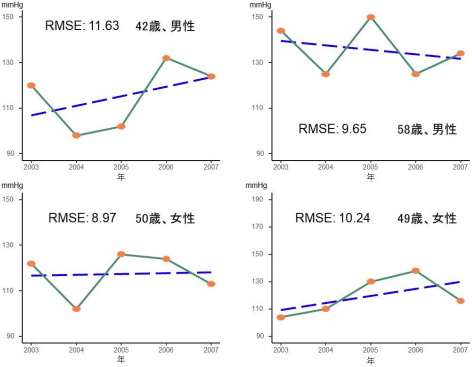

研究開始時に糖尿病のなかった3,017人のうち135人が、約10年間の追跡期間中に2型糖尿病を発症。血圧の長期変動の指標として、二乗平均平方根誤差(RMSE)と、追跡期間中の2型糖尿病の発症率との関係を、変動に関連し2型糖尿病発症率にも関連するかもしれないその他の因子(交絡因子)である性別、年齢、喫煙、運動習慣、食塩摂取量、肥満度、糖尿病の家族歴、追跡開始時の血糖値などの影響を、統計学的な方法により調整して検討した。

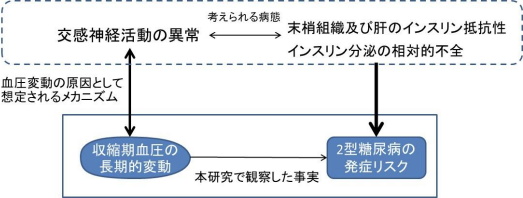

収縮期血圧の長期変動の原因を明らかにし2型糖尿病の発症メカニズムを解明

その結果、収縮期血圧の変動(RMSE)が大きい群は、小さい群よりも、2型糖尿病発症リスクが1.79倍高いことが明らかになった。

なお、変動の指標にはいくつかの種類が知られているが、隣り合う2回の測定値の差の絶対値を平均した平均実変動「ARV」を用いて、血圧変動の大きさを評価した場合も、2型糖尿病発症リスクとの間に同様の関連性が認められたという。

収縮期血圧の長期的な変動が、将来の2型糖尿病発症のリスクに関連することを示した今回の研究結果は、長期的な収縮期血圧データの蓄積とその変動性を評価することの重要性、変動を規定する要因に介入できる可能性を示すものだとしている。

血圧変動(RMSE)が大きい例

血圧変動(RMSE)が大きい例

収縮期血圧などの健康に関連するデータを長期的に保存し、解析するツールの開発や、さらなる研究による基準値の検討、また変動およびそれが2型糖尿病発症につながるメカニズムの解明、そして介入方法の検討によりリスクの高い個人の同定や予防プログラムを開発することが期待される。

「収縮期血圧の長期変動の原因を明らかにすることは、2型糖尿病の発症メカニズムのさらなる解明につながり、より効果的な予防対策の開発に有用と考えられます」と、研究者は述べている。

名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療学・公衆衛生学

愛知職域コホート研究

Long-term variability and change trend of systolic blood pressure and risk of type 2 diabetes mellitus in middle-aged Japanese individuals: findings of the Aichi Workers’ Cohort Study (Hypertension Research 2022年8月18日)