「腸内細菌叢」が脂肪性肝炎の発症や線維化に影響 肝硬変の悪化や血清アルブミンの低下にも

腸内細菌叢の変化は脂肪性肝炎の発症や線維化の進行にも関わる

腸内細菌叢の変化が、メタボリックシンドロームの肝病変である脂肪性肝炎の発症や線維化の進行に関わることを、富山県立大学が明らかにした。 日本でも肥満を中心とするメタボや2型糖尿病の増加は社会問題となっており、また、メタボでは、飲酒量が少ないにも関わらず肝臓に脂肪が過剰に蓄積する「非アルコール性脂肪性肝疾患」の合併も増えている。日本には同疾患の患者は、1,000万人以上と推定されている。

さらに、脂肪蓄積から脂肪性肝炎、肝硬変、肝がんへと移行することも明らかになっており、脂肪性肝炎はウイルス性肝炎に代わり、肝硬変および肝がんの主要な原因となるとみられている。

一方、メタボの発症に、腸に常在する腸内細菌叢の多様性の減少が関係していることが分かってきた。さらに、メタボに対して良い作用または悪い作用をする善玉または悪玉の腸内細菌の存在が報告されている。

こうした背景から、腸内細菌を調整することで、脂肪性肝炎を予防・治療する方法の開発について、関心が集まっている。

脂肪性肝炎の発症や悪化に関わる腸内細菌 抑制する菌も

そこで富山県立大学などの研究グループは、徳島大学が開発したヒトの脂肪性肝炎に類似した肝臓病変を呈するマウスを用いて、脂肪性肝炎の発症や肝臓の線維化進行に関与する腸内細菌叢の役割を解析した。

研究では、マウスに脂肪性肝炎を誘導する餌を4週間または8週間摂取させ、糞便から腸内細菌のDNAを抽出し、その種類や変化を検討した。

その結果、誘導食を食べたマウスでは、正常マウスと比べて、腸内細菌の種類が変化することが判明。変化した細菌のなかには、免疫の維持に関わる細菌や肝臓の線維化により減少する細菌が含まれていたという。

また、抗生剤バンコマイシンを誘導食摂食マウスに投与し、人為的に腸内細菌を減少させたところ、肝臓の炎症や線維化が悪化した。肝臓を詳しく調べた結果、死んだ肝細胞を処理するマクロファージが肝臓に多数集積していることが判明した。

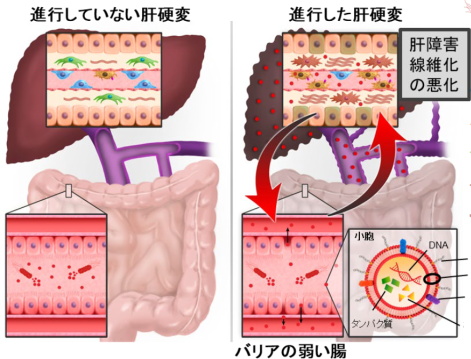

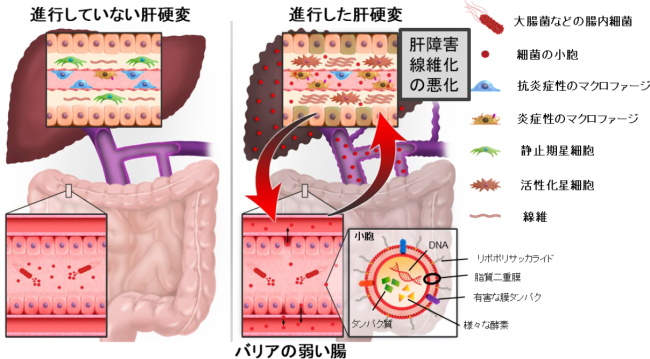

このことから、抗生剤投与による腸内細菌叢の変化が、マクロファージを介して、脂肪性肝炎の炎症や線維化の悪化に関わることが示唆された。

一方、嫌気性菌を減少させる抗生剤メトロニダゾールの投与により、脂肪性肝炎マウスの炎症や線維化が改善する傾向も示された。

この結果から、メトロニダゾール投与によって減少した細菌のなかに脂肪性肝炎の発症や悪化に関わる菌があり、反対にバンコマイシン投与で減少した菌のなかに脂肪性肝炎を抑制する菌があることが示唆された。

研究は、富山県立大学工学部医薬品工学科の長井良憲教授、葛西海智氏(大学院博士前期課程)、古澤之裕准教授、河西文武講師、徳島大学大学院医歯薬学研究部の常山幸一教授、清水真祐子講師、富山県薬事総合研究開発センターの柳橋努主任研究員、髙津聖志所長らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Molecular Sciences」にオンライン掲載された。

細菌の小胞は、マクロファージや好中球などの免疫細胞に炎症を惹起し、肝臓の線維化の誘導・悪化に関わりる。

富山県立大学工学部医薬品工学科 バイオ医薬品工学講座

Impact of Vancomycin Treatment and Gut Microbiota on Bile Acid Metabolism and the Development of Non-Alcoholic Steatohepatitis in Mice (International Journal of Molecular Sciences 2023年2月17日)

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野

Escherichia coli-derived outer-membrane vesicles induce immune activation and progression of cirrhosis in mice and humans (Liver International 2023年2月8日)