腸内細菌由来のフェニル硫酸がインスリン分泌を促進しインスリン抵抗性を引き起こす 糖尿病や腎臓病の進行に関与

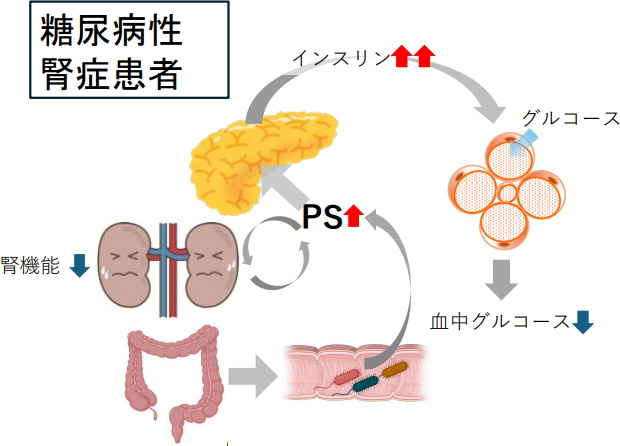

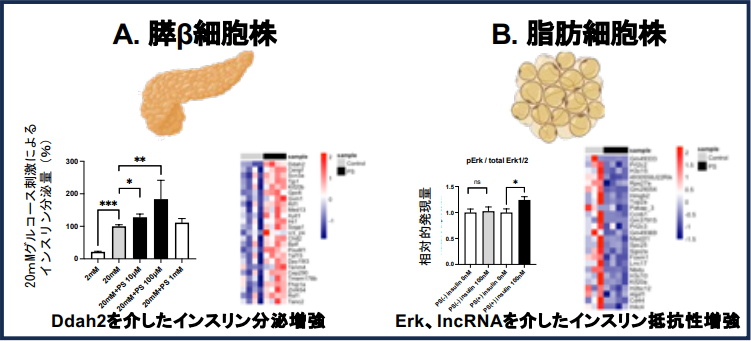

腸内細菌由来の尿毒症毒素「フェニル硫酸(PS)」が、膵β細胞でインスリン分泌を促進し、同時に脂肪細胞でインスリン抵抗性を引き起こすことを、糖尿病マウスモデルとDKD患者の臨床検体を用いて発見したと、東北大学が発表した。

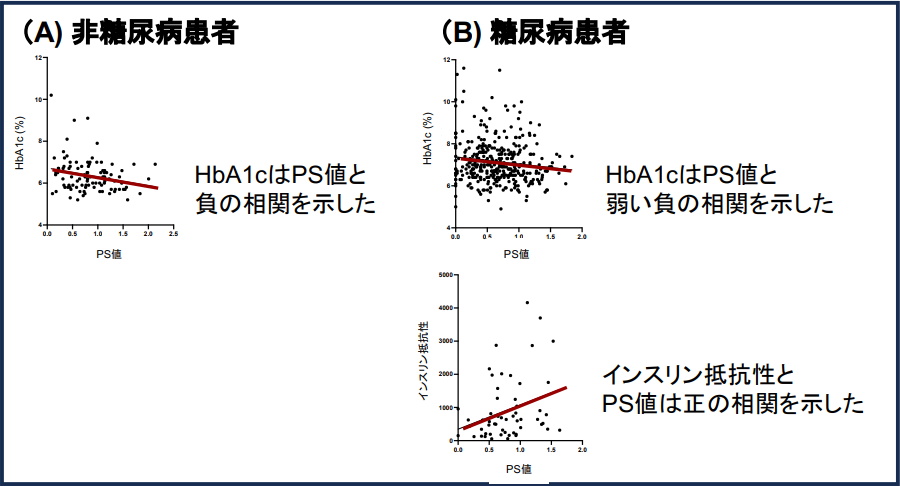

フェニル硫酸はHbA1cと負の相関を示す一方で、インスリン抵抗性とは正の相関を示すことを確認。フェニル硫酸が糖代謝異常に影響を及ぼし、糖尿病や腎疾患の進行に関与することや、腎機能が悪化すると糖尿病管理が良くなるメカニズムの一端を解明した。

腸内細菌由来のフェニル硫酸が血糖調節に関与 インスリン分泌とインスリン抵抗性に影響

腸内細菌由来の尿毒症毒素「フェニル硫酸(PS)」が、膵β細胞でインスリン分泌を促進し、同時に脂肪細胞でインスリン抵抗性を引き起こすことを発見したと、東北大学が発表した。

フェニル硫酸は、食事から摂取したタンパク質の一種であるチロシンが腸内細菌によりフェノールに変化し、その後体内で生成される物質。この物質は糖尿病患者の血液中で増加し、腎臓の細胞内にあるミトコンドリアの働きを低下させることが知られている。

研究グループは今回、糖尿病マウスを用いたフェニル硫酸の投与と糖代謝の関係、および慢性腎臓病(CKD)、糖尿病関連腎臓病(DKD)の患者の臨床検体を用いた解析で、フェニル硫酸は糖代謝調節異常に影響を与え、糖尿病や腎疾患の進行に関与する可能性を発見した。

フェニル硫酸は、糖尿病患者のHbA1cと負の相関を示し、インスリン抵抗性とは正の相関を示すことを確かめた。これにより、フェニル硫酸が糖代謝異常に影響を及ぼし、それが糖尿病や腎疾患の進行に関与する可能性があり、また腎機能が悪化すると糖尿病の管理が良くなるメカニズムの一端を説明できるという。

末期腎臓病 (ESRD)患者は空腹時の血糖値やHbA1cが低い一方で、インスリンレベルは高いことが知られており、このインスリンレベルの上昇は腎機能の低下によりインスリンの体内からの排出が低下することが主な原因と考えられてきた。しかし近年、末期腎臓病患者ではインスリンの分泌量を反映するCペプチドも上昇することが報告されており、インスリンの分泌や代謝に未知のメカニズムが関与していることが推測されていた。

DKD患者では血中のフェニル硫酸の濃度が高く、それが腎臓の糸球体や尿細管へのダメージを引き起こして病態を悪化させることや、またフェニル硫酸の産生を抑制することで、DKDで尿中に漏れだすアルブミンが低下し、腎機能の改善が期待されるほか、HbA1cとのあいだに負の相関関係が認められるなど、フェニル硫酸が糖代謝にも影響を及ぼす可能性が、研究グループなどの研究で示唆されている。

「研究は、腸内細菌由来の尿毒素であるフェニル硫酸が腎臓の機能が低下すると臨床的に大きな血糖値の調節が乱れる仕組みを、糖尿病動物モデルと患者群の臨床データ解析の両面から明らかにした点で意義がある。今後はフェニル硫酸の過剰産生や蓄積を抑制する新規治療法がDKDやCKDでの血糖管理の改善に結びつくことが期待される。今後は、これらの知見を基盤として腎不全患者の血液中のインスリンの濃度が異常に高い状態やインスリン抵抗性に対する新たな予防・治療戦略を開発する予定」と、研究者は述べている。

研究は、東北大学大学院医工学研究科・大学院医学系研究科の阿部高明教授、頓宮慶泰氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」に掲載された。

東北大学大学院医工学研究科

Hypoglycemia and hyperinsulinemia induced by phenolic uremic toxins in CKD and DKD patients (Scientific Reports 2025年2月17日)