膵β細胞移植による糖尿病の根治治療 免疫抑制剤を用いない新規拒絶反応制御法を開発 福岡大学

免疫抑制剤を用いない新規の拒絶反応制御法を開発

糖尿病の根治治療として、膵β細胞(膵島)の移植医療が実施されているが、現状では拒絶反応を防ぐために、移植後生涯にわたり免疫抑制剤による治療が必須となっている。

免疫抑制剤は、免疫力低下による感染症や腫瘍発症などの副作用があり、これを必要としない拒絶反応制御法の開発が切望されている。とくに小児で免疫抑制剤は発育障害をもたらす副作用があり、使用できず、現状では小児1型糖尿病に対して膵β細胞移植医療は行われていない。

そこで福岡大学などは、免疫抑制剤を用いない新規の拒絶反応制御法を開発した。将来、膵島細胞移植は成人のみならず、小児1型糖尿病の新たな治療手段となる可能性も示された。

新規の拒絶反応制御法は、糖尿病の再生医療であるiPS細胞、ES細胞から創生された膵β細胞の移植医療にも応用可能なもので、今後の糖尿病の再生医療の発展に大きく貢献することが期待されるとしている。

研究は、福岡大学基盤研究機関膵島研究所(安波洋一名誉教授他)が、日本医療研究開発機構(AMED)からの研究費の支援を受けで実施したもの。研究成果は、米国糖尿病学会誌「Diabetes」に掲載された。

これまで移植部位として肝臓が用いられてきたが、肝臓特有の(早期)拒絶反応などの課題があり、それらを解決する新しい移植法(移植部位)が求められていた。

研究グループは、それらをすべて解決する肝臓に代わる新しい皮下脂肪組織内膵島移植法を報告している。今回、この新たな移植法を用いて、免疫抑制剤を用いない拒絶反応制御法を開発した。

iPS細胞やES細胞から創生した膵β細胞移植による糖尿病の再生医療にも応用

生涯インスリンを注射し続けなければならない1型糖尿病患者が、インスリン注射から解放される方法のひとつとして注目されているのが、インスリンを作る膵島細胞を移植する膵島細胞移植。

しかし、移植細胞が移植後に生着し、治療効果を発揮するためには、移植細胞に対する拒絶反応を防ぐ必要があり、そのために、現在では免疫抑制剤が用いられており、移植を受けた糖尿病のレシピエントは生涯にわたりこれを服用しなければならない。

一方、免疫抑制剤による免疫力の低下は、感染症や悪性腫瘍を誘発する副作用があり、理想的には免疫抑制剤を用いない拒絶反応制御法の開発が切望されている。

とくに、小児1型糖尿病では、免疫抑制剤による発達障害の副作用があるために、これを使用できず、現状では膵島移植は小児1型糖尿病には実施されていない。

免疫抑制剤を用いない拒絶反応制御法を開発できれば、膵島細胞の移植による治療を受けることができるようになる。さらに、研究が進められているiPS細胞やES細胞から創生した膵β細胞移植による糖尿病の再生医療でも、画期的成果をもたらす可能性がある。

肝臓に代わる新しい皮下脂肪組織内膵島移植法を開発

さらに、移植治療では従来、移植部位として肝臓が用いられてきたが、肝臓特有の(早期)拒絶反応などの課題があり、それらを解決する新しい移植法(移植部位)が求められている。

研究グループはこれまで、それらをすべて解決する肝臓に代わる新しい皮下脂肪組織内膵島移植法を報告している。今回の研究では、この新たな皮下脂肪組織内膵島移植法を用いて、免疫抑制剤を用いない拒絶反応制御法を開発するのに成功した。

具体的には、移植部位である皮下脂肪組織に、前処置により拒絶反応が発現しない局所環境を創生し、その部位に膵島細胞を移植することにより、拒絶反応を回避するというもの。

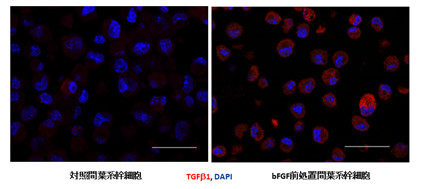

その機序として、前処置により皮下脂肪組織内に免疫抑制因子であるTGFβを産生する間葉系幹細胞が誘導され、拒絶制御に必須の役割を担っていることを明らかにした。

生涯にわたり免疫抑制なしで拒絶を制御

研究では、マウス膵島移植の実験系を用いた。白マウス(BALB/c)から分離した膵島を糖尿病黒マウス(C57BL/6)の鼠径部皮下脂肪組織内に移植すると、糖尿病レシピエントの高血糖(400mg/dL)は、移植膵島から分泌されるインスリンにより、いったんは正常化(200mg/dL未満)するが、移植後10日前後までに拒絶反応により移植膵島は破壊され、その結果、インスリンは枯渇し、レシピエントはふたたび高血糖になる。

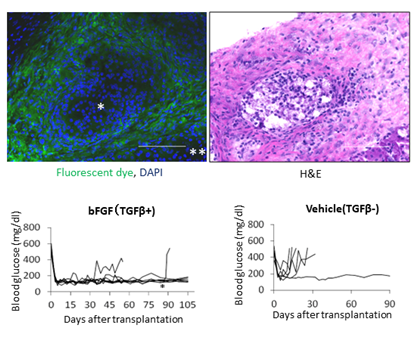

この実験系で、レシピエント皮下脂肪組織を移植前に、血管再生因子として褥瘡の治療に用いられている薬剤であるbFGFで前処置し、その部位に膵島を移植すると、糖尿病マウス血糖は移植後高血糖とならずに、長期間(>1年)にわたり正常血糖となった。移植後1年に、移植した膵島を含む皮下脂肪組織を摘出すると、レシピエントはふたたび高血糖になった。

この結果は、レシピエントの正常血糖は、移植膵島から分泌されたインスリンによってもたらされたことを示している。摘出した組織の顕微鏡観察で正常の移植膵島を認め、移植膵島が免疫抑制剤なしで1年以上拒絶されずに生着したことが証明された。

マウス寿命は約1年余で、今回開発した拒絶制御法で移植膵島が1年以上生着したということは、この手法により生涯にわたり免疫抑制なしで拒絶を制御できたことを示している。

この拒絶制御の機序について、前処置により皮下脂肪組織内に免疫抑制因子であるTGFβを産生する間葉系幹細胞が大量に誘導され、加えて別の実験として前処置により皮下脂肪組織内に誘導された間葉系幹細胞を単離し、分離膵島と一緒に糖尿病マウスに移植すると、免疫抑制剤なしで移植膵島は生着することが分かった。いっしょに移植したTGFβを産生する間葉系幹細胞が移植局所にとどまり、長期にわたって拒絶反応を制御していることが判明した。

(右) bFGFにより誘導されたTGFβ産生間葉系幹細胞(赤色)

(上段右) HE染色

(下段左) bFGF処置によりTGFβ産生能を有する間葉系幹細胞との共移植による移植膵島生着(*印は移植膵島摘出)

(下段右) 対照群でTGFβ産生しない間葉系幹細胞との共移植では拒絶が発現

免疫隔離膜を装着したデバイスに膵島を封入する手法では不十分

従来、免疫抑制剤を用いない拒絶反応制御法は、免疫隔離膜を装着した装置内(デバイス)に膵島を封入し、皮下や腹腔内に移植する手法が主体で開発が進められてきた。

移植膵島が生着するには、レシピエントから移植膵島への新生血管創生が必須で、それにより酸素や栄養素の供給がなされ、移植膵島は生存、生着できる。

しかし、「デバイスを用いた手法では、移植膵島への新生血管は免疫隔離膜により遮断され、移植膵島への酸素、栄養素は免疫隔離膜を介した拡散によってのみ供給されることになりますが、それだけでは不十分で、大半の移植膵島は死滅し、十分量のインスリンを分泌できずに、移植後糖尿病レシピエントの血糖を下げる治療効果を発揮できないていないのが現状です」と、研究グループでは述べている。

「今回、我々が見出した免疫抑制剤を用いない局所拒絶反応制御法は、従来の物理的免疫隔離膜に対し、免疫抑制因子TGFβを産生する間葉系幹細胞を用いた“生物学的免疫隔離膜”ともいえるもので、物理的免疫隔離膜の課題である新生血管の遮断による移植膵島の生着率の低下を克服するまったく新しい手法といえます」。

「今回の研究成果は、1型糖尿病の根治治療としての膵島移植のみならず、iPS/ES細胞より創生した膵β細胞の移植による糖尿病再生医療の発展への多大な貢献が期待できる画期的なものです」としている。

なお研究は、日本医療研究開発機構(AMED)・再生医療実現拠点ネットワークプログラム技術開発個別課題<基盤技術(移植免疫)>の支援によって行われた。

福岡大学基盤研究機関膵島研究所

日本医療研究開発機構(AMED) 再生・細胞医療・遺伝子治療事業部

Acceptance of murine islet allografts without immunosuppression in the inguinal subcutaneous white adipose tissue pretreated with bFGF (Diabetes 2022年5月24日)