膵β細胞が増殖するプロセスを一細胞レベルで解析するのに成功 β細胞再生など糖尿病の新規治療開発に期待

2021.01.22

京都大学などの研究グループが、膵臓のβ細胞が増殖するプロセスを一細胞レベルで解析することに世界ではじめて成功したと発表した。

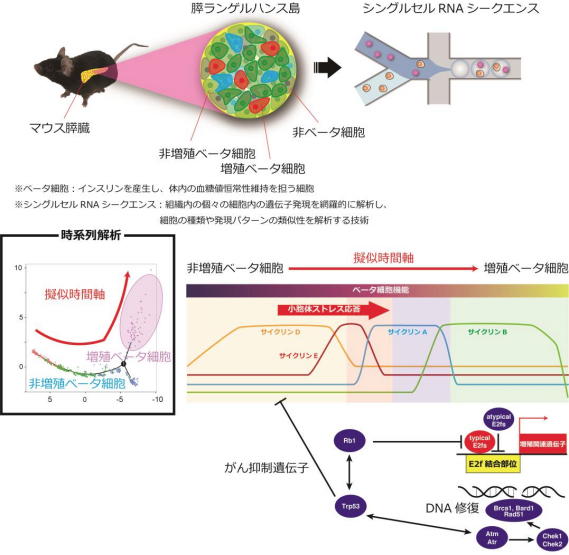

膵臓の一細胞レベルで遺伝子発現を観察する「シングルセルRNAシークエンス」を行い、β細胞の増殖過程の詳細を解析。その結果、これまでに提唱されてきた増殖シグナルに加え、がん化を防ぐ遺伝子群が発現することが明らかになった。

増殖のみに注目されていたβ細胞の再生で、過剰な増殖を監視するメカニズムがあり、がん化を抑制している可能性が示された。

膵臓の一細胞レベルで遺伝子発現を観察する「シングルセルRNAシークエンス」を行い、β細胞の増殖過程の詳細を解析。その結果、これまでに提唱されてきた増殖シグナルに加え、がん化を防ぐ遺伝子群が発現することが明らかになった。

増殖のみに注目されていたβ細胞の再生で、過剰な増殖を監視するメカニズムがあり、がん化を抑制している可能性が示された。

β細胞の再生には増殖だけでなく、がん化を抑制する機構もある

京都大学などの研究グループは、膵臓のβ細胞が増殖するプロセスを一細胞レベルで解析することに世界ではじめて成功したと発表した。 糖尿病状態ではインスリンを産生する膵臓β細胞の量が少なくなることから、その再生を誘導する治療法の確立が期待されている。一方で、β細胞以外にも複数の内分泌細胞がある膵臓では、β細胞だけに注目して解析することが困難だった。 今回の研究では、β細胞の増殖が促されるモデルマウスの膵臓について、一細胞レベルで遺伝子発現を観察するシングルセルRNAシークエンスを行い、β細胞の増殖過程の詳細を解析した。 その結果、これまでに提唱されてきた増殖シグナルに加え、がん化を防ぐ遺伝子群が発現することが観察された。増殖のみに注目されていたβ細胞の再生で、過剰な増殖を監視する機構が存在し、がん化を抑制している可能性が示唆された。 研究は、京都大学大学院医学研究科の龍岡久登特定助教、坂本智子同研究員、渡辺亮同特定准教授、稲垣暢也同教授、岐阜大学大学院医学系研究科の矢部大介教授らの研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「iScience」に掲載された。1細胞レベルで遺伝子発現を解析できるシングルセルRNAシークエンスを実施

糖尿病の成因のひとつとして、血糖値を降下させるホルモンであるインスリンを産生する膵臓のβ細胞の数が低下することが挙げられる。このβ細胞を増殖させることができれば、糖尿病の新規治療法につながることが期待されている。たとえば、増殖を促す遺伝子を捉え、その遺伝子の発現を亢進させることができればβ細胞の増殖が促されることが期待できる。 β細胞が存在する膵臓内のランゲルハンス島(膵島)にはβ細胞以外の内分泌細胞(ホルモンを産生する細胞)も存在する。また、β細胞の中でも増殖している細胞の数はかなり少ないため、β細胞が増殖するメカニズムを調べることはこれまで困難だった。そのため、膵島内の細胞における遺伝子発現を一細胞レベルで解析することが求められていた。 遺伝子発現とは、DNAから特定の遺伝子がRNAに転写されること。転写されたRNAは翻訳されタンパク質が合成され、細胞内で機能する。遺伝子発現のパターンで細胞種や細胞機能が異なっている。 研究グループは今回の研究で、膵臓の半分を切除することで、β細胞の増殖を強力に誘導したマウスモデルを用意し、ベータ細胞を含む膵島内の細胞に対して、1細胞レベルで遺伝子発現を解析できる「シングルセルRNAシークエンス」を実施した。 シングルセルRNAシークエンスは、組織内の個々の細胞内の遺伝子発現を網羅的に解析し、細胞の種類や発現パターンの類似性を解析する新しい技術だ。 まず、個々の細胞における遺伝子発現の状態から細胞種の同定を試みた。遺伝子発現プロファイルおよびβ細胞のマーカー遺伝子であるIns1の発現パターンから、β細胞、およびαやδ細胞などの内分泌細胞への分類が可能であることが示された。 研究グループはさらに、細胞周期関連遺伝子の発現パターンから、増殖期に入っているβ細胞を同定した。また、遺伝子発現プロファイルから細胞状態の遷移を解析する擬似時系列解析により、β細胞における増殖停止期から増殖期への遷移に関与する遺伝子群を捉えた。 たとえば、小胞体ストレス応答やE2fファミリー遺伝子などの増殖に関連する遺伝子が異なった時相で発現することや、がん化を抑制する遺伝子が過剰な増殖を抑える役割を果たしていることが示唆された。

出典:京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科、2020年

がん化を抑制しながらβ細胞の増殖を促す戦略が必要

今回の研究では、複数の細胞種が存在するために解析が困難だった膵島で、一細胞レベルの解析によりβ細胞の個性を描写することに成功した。 とくに正常な増殖におけるがん抑制遺伝子の役割を示したことは、がん化を抑制しながら増殖を促す戦略が必要であることを示唆しており、今後の創薬研究で考察すべき重要な分子基盤であると考えられる。 この他にも、今回の研究が明らかにした、細胞内でタンパク質の品質管理を担う小胞体がストレス状態を感知するシステムであるERストレスを含む増殖に関与するシグナリングパスウェイは、今後の糖尿病の新規治療法の開発の一助となることが期待される。 「膵β細胞再生にはまだまだ不明の点が多いですが、本研究のように研究室間で連携し、革新的技術を積極的に取り入れることで、膵β細胞の再生や、加齢により再生能力が落ちるメカニズムについて解明し、糖尿病の病態解明、新規治療に近づける大きな手応えを感じています」と、龍岡特定助教は述べている。 「シングルセル解析の魅力は、従来のバルク解析では捉えきれない個々の細胞の挙動を捉え、バイアスをかけず網羅的に解析できることです。本研究でも、予想もしなかった遺伝子の動きをあぶり出せたことから、膵β細胞の再生メカニズムに迫ることができ、シングルセル解析は面白いと再認識しました」と、坂本研究員は述べている。 京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科京都大学大学院医学研究科 メディカルイノベーションセンター

Single-cell Transcriptome Analysis Dissects the Replicating Process of Pancreatic Beta Cells in Partial Pancreatectomy Model(iScience 2020年12月 18日)

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]