【新型コロナウイルス】COVID-19の迅速診断法の開発に成功 唾液から25分で判定でき、機器も不要

2020.05.18

東京医科大学と日本大学は、COVID-19の感染の有無を、唾液などから検出し、目視で容易に判定できる迅速診断法を開発したと発表した。

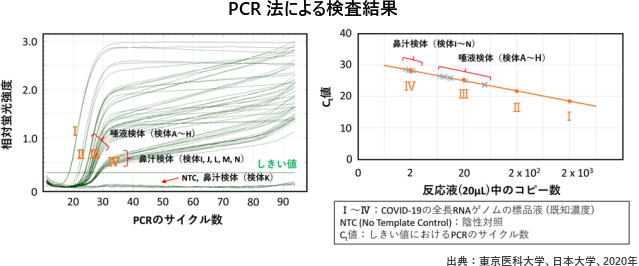

検体採取から25分ほどで判定可能で、偽陽性反応などの非特異反応がなく、PCR法と同等の高感度をもつという。

検体採取にともなう医療従事者の感染の危険性も低減できる。現行のPCR検査に代わる方法として期待されている。

検体採取から25分ほどで判定可能で、偽陽性反応などの非特異反応がなく、PCR法と同等の高感度をもつという。

検体採取にともなう医療従事者の感染の危険性も低減できる。現行のPCR検査に代わる方法として期待されている。

唾液などのサンプルから25分で検出可能

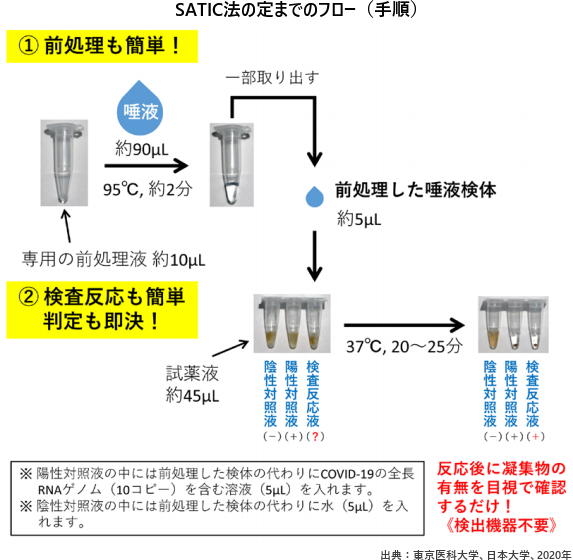

東京医科大学と日本大学は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染の有無を、唾液などから検出し、目視で容易に判定できる迅速診断法を開発したと発表した。この迅速診断法は、東京医科大学小児科・思春期科学分野の河島尚志主任教授と日本大学文理学部化学科の桑原正靖教授が、共同で開発したもの。 この方法の利点は、唾液や喀痰でも診断でき、検体採取にともう医療従事者の感染の危険性を低減できること。さらに機器が不要なので、一般診療・検疫・家庭でも感染の有無が分かる。将来的には海外からの渡航者の感染のスクリーニングへの使用も期待される。 すでに多くの迅速キットが市販されているインフルエンザでは、ウイルス抗原とその抗体の特異的結合反応にもとづき検出するものだが、COVID-19は検体に含まれているウイルス量が少なく、現在のところ実用化されているウイルス検出方法はPCR法しかない。 PCR法は、サーマル・サイクラー(高速温度制御装置)を用い、複数のプライマーセットを用いた逆転写リアルタイムPCR法であり、信頼性の高い測定を行えるが、検査の判定に専用機器が必要となる。そのため、一般外来で検査を行うことは困難で迅速性がないという欠点がある。 そのため、感染患者だけでなく接触者や海外渡航者などの幅広いスクリーニングにも適用できるような、高感度かつ特異性の高い、簡易で安価な迅速診断方法の開発が急務となっている。

PCR法に代わる核酸増幅法 COVID-19を迅速診断

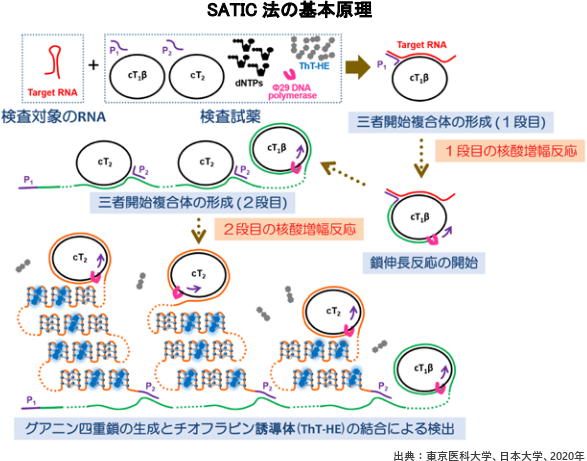

研究グループが開発したのは、SATIC法と呼ばれる新しい核酸増幅法。SATIC法では、特定のRNAと結びつくことが知られ注目されている「チオフラビンT」などを用いた試薬で自動で検出をはじめ増幅させる。次に、ナノレベルの大きさの磁性体(ナノ磁性ビーズ)の特性を生かし、増幅させたターゲットの遺伝子を磁気の力で凝集させる。

日本大学文理学部化学科

[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]